Suite de la chronique commencée ici

Au détour d'un mouvement on ne peut plus anodin, Lillian voulant se saisir de sa cigarette laissée fumante sur un cendrier, elle se se brûle le bras sur un des nombreux appareils qui envahit le cadre et fait transparaître son premier signe de douleur véritable. Cet enchaînement, signifié par des plans très brefs visualisant le choc (la brûlure au bras, le sursaut de Lillian, la radio qui tombe en morceaux), questionnant le spectateur sur la nature même de la blessure, amène une ambiguité car ce signe de souffrance n'a pas de lien direct avec le premier "avertissement", mais contribue à la gradation des sensations de malaise ressenties par Lillian. A partir du moment où la radio tombe, toute musique s'arrête, et Lillian paraît surtout en colère pour sa maladresse, laissant retentir un "Damned!" de mécontentement. A cet instant précis, la prime douleur au cœur semble s'effacer devant la douleur plus forte de la brûlure, et la colère. Mais, au détour d'un plan encore une fois relativement banal (Lillian voulant ramasser la radio), la première douleur revient, lui irradiant le bras. L'absence de musique joue également un rôle dans cet enchaînement rapide et étrange, la menace surgissant sans avoir été annoncée, graphiquement ou musicalement, mais juste par la soudaine succession de plans brefs.

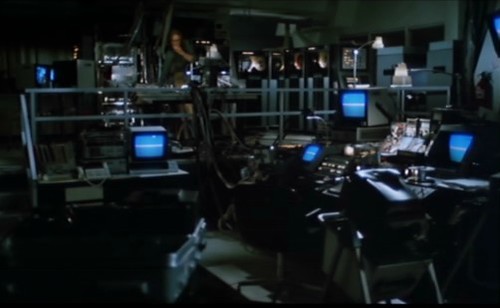

Avec le masque de douleur de Lillian se réveille la musique de James Horner soulignant le danger. L'air en sourdine, plutôt heureux, de l'opéra, fait ainsi place aux accents tragiques d'un ostinato, forme rythmique inlassablement répétée dans une musique d'orchestre puissante, assommant virtuellement Lillian. La musique est ici la transcription musicale de la douleur, frappant fort et par à-coups. Puis, la musique se replie au second plan, laissant Lillian, crispée et tremblante, étouffer un terrible cri de douleur. Elle comprend que c'est la fin, mais veut tout de même se battre, en même temps qu'elle saisit l'inéluctable vérité. Ces instants sont tragiques, le personnage agonisant seul, sans autres témoins que des écrans luminescents, inertes et silencieux.

Solitude qu'elle essaye, malgré tout, de combattre, en appelant Michael (Christopher Walken) au téléphone. Puis, se laissant gagner par l'évidence de ses sensations, elle lâche le téléphone dans un sanglot, terrifiée et souffrante. Dans ce même plan fixe, elle, si immobile, va agir. Sa dernière action, cœur d'impulsion du reste du film. Évitant, comme dans tout le film, toute facilité explicative (on ne nous dira jamais vraiment de que fait la machine, ni encore quelles applications militaires vont en être dérivées), Trumbull perd un peu spectateur, mais la fascination prime alors. Fasciné par cette séquence où la musique dirige la narration, et par la performance juste incroyable de Louise Fletcher, dont on croit toutes les souffrances, et la mort prochaine.

Pour appuyer cette poussée énergétique, les quatre notes mineures assénées par l'orchestre reviennent. Lillian poussent les ordinateurs, se défait de la posture dont elle était prisonnière, pour choisir son dernier lieu. Une sonorité plus physique, incarnée par les trompettes qui martellent l'ostinato, se font entendre, comme matérialisant la force dont doit faire preuve Lillian. On revient, enfin, à un travelling, un cadrage en mouvement, s'opposant aux plans fixes précédents, qui montrent Lillian quitter sa chaise, descendre les quelques marches qui la séparent de l'espace d'enregistrement. Elle arrive à redevenir maître d'elle même, temporairement libérée des spasmes de l'arrêt cardiaque ; elle se serre la poitrine, la caméra pivotant pour dévoiler un nouveau siège, celui de l'expérience. Car on l'a compris depuis quelques secondes, elle décide de dédier ces derniers instants à sa technologie pour laisser un héritage, un témoignage, unique : les sensations de ses derniers instants, et de son départ. Avant cela, elle met toute la machinerie en route, toujours accompagnée par les ténébreuses notes de James Horner, auxquelles s'ajoutent une ligne mélodique inédite, comme un murmure de violons alternant deux notes lancinantes, comme prêtes à s'éteindre.

Dans un plan fixe, cadrée de face, Lillian va alors sombrer, et le fond sonore qui l'accompagne n'est plus la symphonie tonitruante et répétitive de l'orchestre, mais le bruit mécanique et et tout aussi cyclique, des bobines qui enregistrent et des signaux d'ordinateurs qui crépitent. Un très gros plan de la cigarette de Lillian, qui s'est consumée entièrement et tombe, confirme la mort. Mais, pour autant, un panoramique vertical va montrer que tout n'est pas terminé.

Alors que le silence et l'immobilité sont les témoins habituels manifestes du décès, les machines qui ont accompagné Lillian continuent à produire un spectacle son et lumières signifiant : si elles continuent à enregistrer, c'est bien que quelque chose se passe ! Pour accompagner le mouvement (tableaux clignotants, écrans animés, cliquetis ininterrompu de la bande), l'enchaînement des plans se fait plus rapide. Et la musique de souligner à son tour se qui se produit, l'orchestre laissant sa place à des choeurs d'enfants d'inspiration ouvertement mystique. Cette vision très judéo-chrétienne de la mort (ou du chemin vers...) passe sûrement moins bien aujourd'hui, trop 1er degré. Il n'empêche, chaque élément a une véritable raison d'être dans la séquence, y compris dans ses toutes dernières secondes. Et quand, enfin, la bande elle s'arrête, Lillian va se retrouver nimbée de lumière blanche... mais c'est juste Michael qui ouvre la porte, faisant pénétrer la luminosité du dehors, pour découvrir le corps sans vie de sa partenaire.

Alors, tant pis si la vision finale de ce mystérieux enregistrement du voyage entre la vie et la mort décevra par son classicisme : ces seules cinq minutes terrassantes resteront dans les mémoires.

A lire : la critique de DevilDead et la très belle chronique du score de James Horner chez Underscores.

Une mère traumatisée à vie (à mort) par le meurtre de sa petite fille reçoit cinq ans après ce terrible fait divers un coup de fil. Sa fille l’appelle…

Une mère traumatisée à vie (à mort) par le meurtre de sa petite fille reçoit cinq ans après ce terrible fait divers un coup de fil. Sa fille l’appelle…