Un film de Robert Zemeckis

Quoi de plus a propos, par un jour de neige et à 8 jours de noël, qu'un... film de noël, réalisé par un réalisateur qu'on adore tous (rien que pour Retour vers le futur et Qui veut la peau de Roger Rabbit, déjà) ?

Le Disney de Noël 2009 était donc aussi un Robert Zemeckis, le réalisateur poursuivant là ses expérimentations numériques, après un Pôle Express vite oublié et un Beowulf bien plus satisfaisant (because Neil Gaiman ? la question reste posée).

Reprenant à son compte la trame ultra-classique (pour ne pas dire vue et revue) du Conte de Noël de Charles Dickens, Zemeckis aligne, il est vrai, un casting impressionnant : Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth, Robin Wright-Penn (déjà vue dans Beowulf), et améliore le rendu esthétique des images de synthèses. La capture de mouvement, permettant aux acteurs de jouer le film, affublés d'une myriade de capteurs, laisse bien transparaître leur jeu à travers leur masques numérique. La gestuelle notamment, est rendue avec plus de naturel, les décors, conçus sur 360 degrés, permettent des circonvolutions de la caméra pour un impressionnat tour de montagne russes. Les visages, par contre, manquent encore de flexibilité, et arbore des couleurs pot de peinture qui cassent l'impression de réalisme. Les yeux, pareillement, restent vides, là où un Gollum, tout numérique qu'il était, restait crédible dans la transmission de ses émotions.

Zemeckis est intéressant dans son approche paradoxale de l'animation, rassemblant deux pertis-pris extrêmes : un grand souci de réalisme (expression du visage, décors, costumes, ...) emballé par la plus fantaisiste des caméras, virevoltant dans des travellings impossibles, cadrant des personnages fantastiques (le fantôme de Marley, au beau vert luminescent). Et, en accomplissant ce grand écart, il ne réussit malheureusement pas dans l'un comme dans l'autre. La seule innovation marquante est la 3D, qui semble la raison d'être du film, autrement bien mollasson. Les séquences de vol, avec un jeu constant entre l'avant-plan et l'arrière-plan et une caméra qui décadre pour un bel effet de réalisme 3D, cette fois, sont très impressionnantes.

Le début du film, montrant un irascible Scrooge, n'hésite tout de même pas à aller loin dans les ténèbres, voire l'horreur, un vrai bon point. Mais une fois Scrooge parti avec les trois fantômes (du passé, du présent et du futur), la soupe devient plus épaisse, et plus... mieilleuse, évidemment. Scrooge se retrouve très (trop) rapidement comme un agneau sorti de la bergerie à la vision de son passé. Les séquences narratives passent trop vite, la priorité allant à l'éblouissement 3D. De fait, le film ne raconte pas grand chose, et se borne à caractériser de loin ses personnages. De plus, certains d'entre eux donnent envie de se pendre, tel le fantôme du présent, dont les paroles se résument à un interminable éclat de rire.

Même ceux qui idolâtrent la période magique de noël resteront sur leur faim ; le manque de fil conducteur et d'intrigue auront usé leur curiosité. En tant qu'attraction 3D au Futuroscope au à Disneyland (raccourci d'une bonne heure), ça peut le faire...

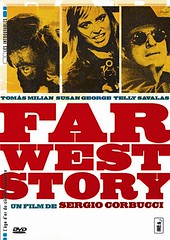

Pour apporter ma pierre au Corbucci-Godard blogathon proposé par

Pour apporter ma pierre au Corbucci-Godard blogathon proposé par