Un film de Christopher Nolan

En des temps très Batman-esque, il est de bon conseil de regarder dans le rétroviseur pour apprécier, une nouvelle fois s’il ne vous a pas convaincu la première, combien le Batman Begins de Nolan, remise à zéro de toute la franchise cinématographique, est toujours, à ce jour, le meilleur film de toute la série, n’en déplaise à tous les fans de Burton -dont je fais partie- et du Joker made in Heath Ledger.

En des temps très Batman-esque, il est de bon conseil de regarder dans le rétroviseur pour apprécier, une nouvelle fois s’il ne vous a pas convaincu la première, combien le Batman Begins de Nolan, remise à zéro de toute la franchise cinématographique, est toujours, à ce jour, le meilleur film de toute la série, n’en déplaise à tous les fans de Burton -dont je fais partie- et du Joker made in Heath Ledger.

Nous devons d’abord entrevoir la lourde tâche qui attendais Nolan quand il décide de réaliser le nouveau Batman pour la Warner : la franchise, commencée dans l’euphorie du succès planétaire du Batman de Burton (1989), semblait très bien partie. Contre toute attente, Burton accepte de tourner la suite, un projet qui paraît très... personnalisé, sombre et bizarre (les scènes Pinguin - Catwoman, la folie de Catwoman, le personnage de Max Schreck), et qui déplu fortement aux exécutifs de la Warner. S’en suit la lente mais implacable déchéance de la série avec deux opus signés Joel Schumacher (Batman Forever -1995, Batman & Robin -1997) pataugeant dans un visuel kitsch et flashy digne des boîtes de nuit les plus "in", ainsi que dans des dialogues semblant avoir été rédigés par un enfant de 5 ans. Batman devient un automate dans une fête foraine géante dopée aux néons fluo, et par la même occasion l'espoir d’une reprise de qualité s'envole après ces échecs consternants.

L’objectif de Warner et de Christopher Nolan est de remettre les choses à plat ; recommencer sur de nouvelles bases pour donner un nouvel élan à un personnage qui, dans l’univers des comics, est quand même foutrement intéressant : traumatisé, il a soif de vengeance et son côté vigilante ne fait aucun doute ; légèrement schizo, il est également clair que, sous son masque, il dévoile sa vraie personnalité ; l’apparence du playboy Bruce Wayne n’est qu’un leurre.

Pour un nouveau départ, il faut tout expliquer au spectateur, et c’est là la première force de BB : les premières 40 minutes du film vont condenser de façon virtuose tout ce qu’il y a à savoir sur Bruce Wayne pour rendre la suite logique, plausible et très divertissante.

Les premières secondes sont totalement muettes, et les logos des studios surgissent en noir et blanc sur l’écran ; Pour Casino Royale, lui aussi film du renouveau pour James Bond, Martin Campbell avait également opté pour du noir et blanc, montrant une genèse, un work-in-progress pas encore finalisé, en train de se réaliser (rappelant également les débuts du cinéma, passant du noir et blanc à la couleur sur une grande échelle au prix de nombreuses années d’efforts). Les deux films se rapprochent également par la volonté évidente de donner plus de réalisme à chacune des entreprises -si tant est qu’un agent secret indestructible aux pouvoirs quasi-magiques (les filles font presque litttéralement la queue pour coucher avec ce cher James) et un super-héros qui se ballade en justaucorps de latex puissent être considéré comme réaliste-.La première minute montre le trauma initial que subit Bruce Wayne envers les chauves-souris, à travers une chute incontrôlée dans un trou profond ; plongeon qu’il réitérera une fois adulte, de façon totalement maîtrisée, pour mettre au jour la bat-cave. Toujours dans cette même minute, se dessine les liens indéfectibles entre Bruce et Rachel avec leur jeu "trouver, c’est garder". Jeu que le film nous rappellera, une fois encore, plus tard dans le récit. Alfred nous est également rapidement montré comme un véritable père de substitution pour Bruce, et devient lui aussi un personnage beaucoup plus important et subtil que dans le comics ou les précédentes adaptations. En fait, c’est dans un rêve que Bruce se rappelle ce passage de son enfance ; outil narratif intéressant que le rêve, qui permet d’accoler deux séquences temporellement différentes sans lien apparent entre elles. Ainsi, les premières 40 minutes font s’exercer à faire le lien entre les deux périodes, celle du Bruce enfant et du Bruce adulte, qui se trouve dans une prison glauque au milieu de nulle part. Va alors apparaître Ducard, qui va enseigner à Bruce l’art ninja, ce qui cautionne pour plus tard ses habiletés au combat et ses disparitions à tous bouts de champ. La même dimension avait été exploitée dans la (fabuleuse) série animée de Bruce Timm au début des années 90 : les 7 ans d’absence de Wayne étaient comblés par un apprentissage d’un art martial en Asie.

Dès ce début tonitruant de BB est posé la question de la différence entre justice et vengeance : Bruce ne semble pas la percevoir, si bien que son chemin de justicier se heurte à la vengeance aveugle dont il fait preuve dans un premier temps. Cette thématique sur le « vigilante occupe aussi bien le premier film (Bruce prend une arme pour tuer le meurtrier de ses parents) que The Dark Knight, avec ces citoyens ordinaires qui se fabriquent eux-mêmes un bat-costume pour faire justice. A la question : qu’est-ce qui te différencie de nous, Batman », la réponse de l’intéressé est éloquente : "je ne porte pas de jambières de hockey". Donc, pas grand-chose... La musique de Begins est aussi partie prenante dans la réussite du film : nerveuse, elle embrasse la montée en puissance du justicier, pour ne révéler son thème principal que tardivement (au passage, Hans Zimmer réutilise ici son propre thème composé pour Pirates des Caraïbes -Gore Verbinski, 2003- et certaines phrases musicales de Gladiator -Ridley Scott, 1999- : pas très sérieux, tout ça...). Tout comme le personnage de Batman, qui arrive au bout d’une heure de film seulement. On décèle là aussi une bonne option pour ce BB : la quête de Bruce est montrée longuement, ce qui permet au spectateur de se lier émotionnellement avec le personnage ; si bien que Bruce Wayne est aussi important, sinon plus que Batman, et en tous les cas très intéressant, ce qui était un peu le maillon faible des films précédents ; on attendait alors juste de voir le Batman, qui effectivement était dévoilé dès les premières minutes des films. BB est vraiment équilibré, et articulé autour de Bruce Wayne, alors que dans The Dark Knight, Christopher Nolan a choisi le Joker (et Harvey Dente / Double-Face) pour contrebalencer le héros : la performance d’Heath Ledger, exceptionnelle, a malheureusement tendance à vampiriser le film ; lorsque la fin arrive, on n’a pas tant l’impression d’avoir vu Batman (alors qu’il est beaucoup plus présent que dans BB) que cette trogne défigurée du Joker. C’est à mon sens son plus gros défaut par rapport à Batman Begins.

BB ne serait rien sans Gotham City, rendue poisseuse, sombre et glauque par une photo très travaillée, où le Batman se confond avec la nuit environnante. Le costume reste du coup assez mystérieux, ce qui n’est pas plus mal. Le film dessine un Bruce Wayne en rupture avec le système, avalisant son but : punir le crime sous un nouveau visage, un symbole. C’est également le premier film ouvertement réflexif sur le costume, où Bruce Wayne nomme cette démarche symbolique. Batman Begins reste donc très riche, et pour l’instant le mètre-étalon d’une série qui ne peut que continuer...

-

-

Les chansons d'amour (2007)

Un film de Christophe Honoré

Il y a des films qu’on peut s’attendre à ne pas aimer ; Les chansons d'amour était de ceux-là quand je suis entré dans la salle il y a plusieurs mois de cela. J’en suis ressorti avec l’intense sensation d’avoir senti quelque chose d’important ce jour-là, doublé d’un certain effet de surprise très agréable. Plusieurs mois après, qu’en est-il en dvd ?

Il y a des films qu’on peut s’attendre à ne pas aimer ; Les chansons d'amour était de ceux-là quand je suis entré dans la salle il y a plusieurs mois de cela. J’en suis ressorti avec l’intense sensation d’avoir senti quelque chose d’important ce jour-là, doublé d’un certain effet de surprise très agréable. Plusieurs mois après, qu’en est-il en dvd ?

On retrouve l’ambiance particulière qui donne tout son sel au film : dialogues sur-écrits, personnages-comètes, chansons touchantes et délicieusement pop, et la ville : Paris. Ou l’histoire d’un trio amoureux un peu bancal (forcément), déroutant et dérouté.

Les dialogues font ressentir une préciosité et un amour des mots plus que certain. Très ciselées, il ne fallait pas moins de la trempe d’un Louis Garrel pour pouvoir déclamer ces lignes avec une théâtralité intime. autour de lui, Ludivine Sagnier (toujours un peu énervante) Clotilde Hesme et Grégoire Leprince Ringuet le soutiennent bien, tant c’est finalement sur ses épaules que repose la majorité du métrage. Fragile, inaccessible, sa drôlerie clownesque (la séquence de mime ou le jeu de marionnette) n’est qu’une façade de surréalisme pour pouvoir affronter un monde qu’il ne comprend pas si bien. Tout en auto-analyse très cérébrale, il se débat avec une belle sensibilité.

Les personnages sont tous en recherche, et représentent tous des trajectoires qui convergent vers un big bang sentimental. Chassés-croisés, amour-haine, désespoir, tout y passe et ça passe quand même. La jeune génération est déjà aux prises avec l’éphémère et la brutalité de la vie. La priorité de la caméra est de donner à voir le sentiment, dans toute sa profondeur. A voir, et à écouter aussi.

La musique et les chansons composées par Alex Beaupain apportent à la fois une certaine fraîcheur (où le goût de la poésie prend la suite logique des dialogues du cinéaste) et un espace où les protagonistes se rencontrent pour échanger ou partager leurs moments les plus forts. Sans les chansons, le film ne serait sûrement qu’une cosse vide, sans âme. Elles sont de toutes façons sa raison d’être, comme le titre le proclame bien haut (et bien gros, le générique d’ouverture ne laissant que peu de place à l’image). En cela, plus que de ponctuer le film, et d’offrir des pauses musicales, les chansons participent du même élan scénaristique que les autres passages dialogués. On n’a pas affaire à une cassure du rythme, ni des enjeux dramatiques, mais bien à une continuité ; qui plus est, le fait (quand même bien fantastique) que les personnages se mettent soudain à chanter, au lieu de parler simplement pour exprimer leur point de vue, ne paraît pas du tout déplacé ; au lieu de nous sortir de l’univers du film comme c’est parfois le cas dans un exercice similaire, ce changement brutal de registre se fait le plus naturellement du monde.

Enfin, on perçoit que Christophe Honoré construit son film avec Paris, sur Paris. La ville peut être appréciée comme un personnage à part entière, les personnages de l’histoire déambulant la plupart du temps dans ces rues, le plus souvent de nuit ; la photo met en valeur les éclairages au néon, presque aveuglants, faisant de Paris la ville des lumières, et installent visuellement le sentiment de sur-réalité déjà induit par le langage, comme on l’a vu plus haut. Espace des possibles, les avenues, les arcs, les parcs donnent aux protagonistes un terrain de jeu presque trop éclairé, comme une gigantesque fête foraine. Mais, aux jeux de l’amour, on ne gagne vraiment pas à tous les coups... Les chansons d’amour reste à la seconde vision ce beau film triste et gai-gay à la fois, qui nous avait bien plu lors de sa sortie salles. -

Little Odessa (1994)

Un film de James Gray

Ce qu’on remarque tout de suite aux premiers instants de visionnage du premier film de James Gray, c’est bien qu’il y raconte toujours la même histoire ; que ce soit The Yards (2000), La nuit nous appartient (2007) ou Two lovers (2008), il s’agit de drames familiaux, utilisant en couverture le polar ou l’histoire d’amour (ou les deux). Devant tant de constances, mais aussi d’absence de surprises, on peut parler de films déceptifs, à la longue. En allant plus loin, on peut avancer l’idée que tous les films de James Gray se déroulent dans un monde identique ; les murs de briques rouges, ainsi que ces appartements légèrement glauques indiquant un quartier à l’écart, aperçus à maintes reprises dans Little Odessa se retrouvent dans Two Lovers (dont la qualité est d’ailleurs largement surestimée). Tous les personnages des films de James Gray sont ainsi issus d’une minorité ethnique, presque abandonnée à elle-même dans des environnements pauvres. Little Odessa instaure cette continuité en prenant pour personnages des immigrés Russes, vivant près de Brooklyn. Tim Roth y incarne l’âme à sauver, une machine à tuer qui exécute des contrats pour la mafia locale. Il reverra une fille, ancienne connaissance, qui va contribuer à l’humaniser, ainsi que son petit frère (Edward Furlong). La musique, aux accents religieux très marqués, donne un caractère éminemment sacré à l’histoire. La soudaine réapparition du personnage dans le cercle familial va engendrer un cercle infernal où la mort est la seule issue. On y voit définitivement l’empreinte du film noir, où la mort plane tel un charognard. La mère est mourante, Tim Roth distribue la mort à tout bout de champs, et la vie devient cette fenêtre éphémère sur le monde.

Ce qu’on remarque tout de suite aux premiers instants de visionnage du premier film de James Gray, c’est bien qu’il y raconte toujours la même histoire ; que ce soit The Yards (2000), La nuit nous appartient (2007) ou Two lovers (2008), il s’agit de drames familiaux, utilisant en couverture le polar ou l’histoire d’amour (ou les deux). Devant tant de constances, mais aussi d’absence de surprises, on peut parler de films déceptifs, à la longue. En allant plus loin, on peut avancer l’idée que tous les films de James Gray se déroulent dans un monde identique ; les murs de briques rouges, ainsi que ces appartements légèrement glauques indiquant un quartier à l’écart, aperçus à maintes reprises dans Little Odessa se retrouvent dans Two Lovers (dont la qualité est d’ailleurs largement surestimée). Tous les personnages des films de James Gray sont ainsi issus d’une minorité ethnique, presque abandonnée à elle-même dans des environnements pauvres. Little Odessa instaure cette continuité en prenant pour personnages des immigrés Russes, vivant près de Brooklyn. Tim Roth y incarne l’âme à sauver, une machine à tuer qui exécute des contrats pour la mafia locale. Il reverra une fille, ancienne connaissance, qui va contribuer à l’humaniser, ainsi que son petit frère (Edward Furlong). La musique, aux accents religieux très marqués, donne un caractère éminemment sacré à l’histoire. La soudaine réapparition du personnage dans le cercle familial va engendrer un cercle infernal où la mort est la seule issue. On y voit définitivement l’empreinte du film noir, où la mort plane tel un charognard. La mère est mourante, Tim Roth distribue la mort à tout bout de champs, et la vie devient cette fenêtre éphémère sur le monde.

La mise en scène est gracieuse, en cela qu’elle est signifiante sans être ouvertement démonstrative (dans le style "je vous montre que je fais de la mise en scène et qu’elle est classe", à la Wong Kar-Wai par exemple). Le contraste donné notamment entre l’intérieur, où les personnages sont compressés par les lignes de forces du cadre, et l’extérieur, ouvert et potentiellement espace de liberté, est admirablement rendu. Le Scope est bien utilisé, alternant lents travelling, voire plans fixes, lors de passages calmes où la violence peut néanmoins surgir à tout moment, à des plans caméra à l’épaule qui retranscrivent bien le danger des situations. On sent un besoin d’ultra-réalisme à tous les niveaux, dans les rapports entre les personnages, les décors, les couleurs, qui donnent une belle vérité à l’ensemble. Si tout n’est cependant pas palpitant, toutes les morts ressortent magnifiées de ce traitement, à la fois tragiques et touchantes -même lorsqu’il s’agit de personnages secondaires. Bien que pâtissant des moments en creux, quand le drame survient, il est implacable et extrêmement poignant. C’est tout le mérite du cinéma de James qui, même s’il peut paraître trop classique, semblant nous parvenir directement des années 70, accède à une sorte de vérité dans son fatalisme. Le personnage joué par Edward Furlong est tout à fait symptomatique de cette dimension, tout en fragilité et volonté de bien faire. Il enfreint les règles, mais finalement qui ne l’a pas fait avant lui (surtout dans sa famille) ? Entouré par la violence, subissant celle-ci, la puissance évocatrice qui émane de son personnage en fait l’un des plus beaux de la galaxie Gray. Little Odessa ne peut donc que toucher, même si ce cinéma peut lasser, par répétition. -

Le premier jour du reste de ta vie (2008)

Un film de Rémi Bezançon

Beau succès en salles en 2008, la sortie en dvd du Premier jour du reste de ta vie permet de tester l’appréciation d’un second visionnage.

Beau succès en salles en 2008, la sortie en dvd du Premier jour du reste de ta vie permet de tester l’appréciation d’un second visionnage.

Pour son deuxième film, on peut déjà dire que le réalisateur fait preuve d’une maîtrise étonnante. Il est aujourd’hui rare dans le cinéma français qu’on prenne autant soin de l’image : plans très composés, couleurs éclatantes, reste un montage classique mais qui sert bien le propos du film. Film très (bien) construit, il conte la vie d’une famille sur une durée de 25 ans en se concentrant sur cinq journées spéciales, cinq moments décisifs dans l’évolution du cercle familial. On capte dès lors ce qui fait d’abord la valeur du métrage, ainsi que son succès : sa dimension universelle. Dans cette famille, une chose, à un moment ou un autre va nous ramener à notre propre expérience de la vie, grâce à la justesse des situations, soutenues par des acteurs très convaincants. Cette famille semble exister, pour de bon. On pourrait même ajouter que, devant le talent déployé, ne pas trouver de points communs en nous-même n’est pas rédhibitoire ; les séquences s’enchaînent, nous amenant du rire aux larmes -la comédie du départ se teinte petit à petit de drame.

Si les acteurs confirmés font des merveilles (Jacques Gamblin en tête, admirable), la nouvelle génération n’est pas en reste, avec le jeu de Marc-André Grondin (découvert dans C.R.A.Z.Y., avec lequel le film entretient des rapports étroits) et de Pio Marmaï, assez exceptionnel. Preuve d’une réussite dont on reconnaît instantanément le bien-fondé, Le premier jour du reste de ta vie contient déjà son lot de scènes cultes, du déjeuner chez le grand-père (le sablier !) à la performance de guitare invisible, ou encore la séquence du voyage dans le temps... Ce film en regorge. Sa réussite vient également de sa bande-son, énergique, mélodique et travaillée dans un rapport son/image souvent juste. Sinclair a composé, dans des styles différents mais avec une préférence pour l’électro, des morceaux qui font mouche -et que l’on retrouve avec bonheur sur cd dans l’édition prestige du film, exclu du dvd). Cependant, et c’est là, peut-être, le seul petit reproche que je formulerais, le film est tellement accroché à ces passages musicaux qu’on a un petit effet "clip" qui vient parasiter quelques scènes ; on peut parfois avoir l’impression que c’est trop, avec des moments qui pêchent par excès d’artifices alors que le film aspire à une certaine authenticité pour toucher. C’est aussi durant ces quelques scènes que le film apparaît comme moins original, plus calqué sur quelque chose de connu ; le montage musical sur la tentative du père d’arrêter de fumer en est un bon exemple. Des scènes comme celles-ci sonnent comme du déjà-vu au sein d’un ensemble beaucoup plus singulier et personnel.

J’y vois malgré tout l’essence même d’un cinéma populaire qui aurait d’ailleurs pu, avec une campagne promo en bonne et due forme, remporter un succès encore plus grand en salles (1.2 millions de spectateurs avec un excellent bouche-à-oreille). Un film qui fait du bien au cinéma français. -

Macadam à deux voies (1971)

Un film de Monte Hellman

Monte Hellman incarne une voix à part dans le cinéma américain des années 70, montant des films s’insérant dans de purs genres américains (western, road-movie) tout en y appliquant une sensibilité plus "européenne" ; refusant volontairement toute dimension spectaculaire ou même dramatique, ses films parlent de personnages-figures, sans passé ni futur, n’existant que dans le présent pour effectuer ce qu’ils ont l’habitude de faire.

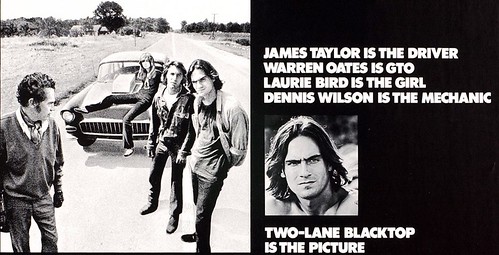

Dans Macadam à deux voies (Two-lane blacktop), the driver, the mechanic et the girl parcourent les Etats-Unis pour participer à des courses de voitures, jusqu’à rencontrer un autre fou de vitesse, GTO ; une des volontés les plus fortes de Hellman est de court-circuiter le potentiel dramatique des courses, en n’en traitant qu’une partie -souvent le début-, sans qu’on sache au final si elle a été remportée ou non par les personnages centraux. De même, l’enjeu servant de fil rouge au film (le plus rapide qui arrive à Washington D.C. remporte la voiture de l’autre) sera aussi mis à mal.

Le rythme du film est assez lent, comme à l’habitude chez Hellman, et centré sur des moments "en creux" dont la teneur en actions n’est jamais significative. Les interactions verbales des personnages sont minimes et l’un des actes fondateurs du film -la rencontre entre the girl et les deux garçons- n’est pas traitée. Les personnages sont des êtres perdus, semblant par ailleurs relativement isolés, voire seuls au monde (on ne voit quasiment personne d’autres qu’eux dans le film), dont le but, au premier abord, semble de faire des courses, mais plus largement, de faire de la route. S’éloigner, fuir, rester en mouvement. Leur parcours n’est agrémenté d’aucune référence à l’histoire contemporaine du pays, pourtant riche et raccord avec nos personnages (l’avènement de la contre-culture, la débâcle de la guerre du Viêt-Nam). Ou plutôt si, une seule référence : celle au tueur du Zodiac, qui sévissait alors dans la région de San Francisco ; la peur invisible de la brutalité, la violence, le meurtre. Aucun de ces maux ne sera d’ailleurs montré dans le film. C’est d’ailleurs ce qui fait à mon sens la valeur du travail de Monte Hellman, c’est-à-dire aller constamment au-delà de ce qui est montré. En restant scotché à la route, la caméra du cinéaste capte un espace morne qui reflète le désenchantement des personnages. Le refus de toute dramatisation provoque inévitablement des longueurs, mais on se rend compte que l’on est dans un cinéma intérieur, une sorte de projection mentale hypnotique ; on ne s’y ennuie pas. On suit les gestes anodins de nos personnages, les aléas de leur voyage. Opposé aux deux garçons par bien des côtés, GTO (Warren Oates) offre un pendant friand de paroles, d’histoires inventées (à chaque auto-stoppeur correspond une nouvelle version de l’histoire de sa vie) et coloré -ses multiples pulls, sa GTO d’un jaune éclatant. Warren Oates incarnera quelques années plus tard un rôle qui répond à GTO en miroir, dans Cockfighter (Monte Hellman, 1974), celui d’un dresseur de coqs de combat qui restera silencieux pendant la majeure partie du film.

Questionnant l’espace, questionnant le temps, Monte Hellman réalise un road-movie existentialiste qui surprend, interroge, bref, qui nous promène pendant ces 1h38 dans un monde étrange, décalé. L’image finale est peut-être la plus belle idée du film, en tout cas son passage le plus connu, avec raison. Le cinéma de Monte Hellman, singulier, atteindra ici un point de non-retour ; la sortie du film, sacrifiée par Universal, sera un échec, et ses films suivants seront rares. Sacrifié à sa sortie par Universal, Macadam à deux voies accède au fil des années au rang de film culte, son invisibilité y étant probablement pour beaucoup. En tous les cas, un témoignage personnel qui allait participer à un renouvellement des formes dans le cinéma américain.