Un film de catherine Hardwicke

Avec ce nouveau film, Catherine Hardwicke continue, après Thirteen (2003) et Les seigneurs de Dogtown (2005), son exploration de la psyché ado. Son optique pose quand même un certain nombre de problèmes dans le cadre de l’adaptation de Fascinaton, le livre à succès de Stephenie Meyer.

Primo, un axe entier du film est constitué par la supposée progressive découverte de Bella concernant les vampires : axe foiré dans les grandes largeurs car ces vampires nous sont présentés comme tels dès le début, avec force maquillage blafard et style incroyable, ce qui comme chacun sait, est caractéristique de l’imagerie vampirique. Comme on a deux wagons d’avance sur le scénario, sa révélation est complètement éventée et on peut commencer à trouver le temps long.

Secundo, se pose la question de l’imagerie, car Hardwicke se met en tête de faire un film de vampires sans visuel. On se rend bien compte que les vampires, Hardwicke s’en fout, si bien que son film n’est même pas à ranger dans la catégorie fantastique. Le mythe vampirique n’est exploité qu’uniquement au niveau allégorique : le vampire, c’est la différence, l’étranger qui exerce une "fascination" irrésistible sur le sexe opposé, et l’attraction à devenir soi-même un vampire peut être simplement remplacé, dans le contexte, par le fait de vouloir faire l’amour. Les vampires, en l’état, ne sont pas très intéressants, uni-dimensionnels et, il est vrai, pas aidés par des dialogues confondant de naïveté romantique et de pauvreté linguistique. Ce n’est pas le fait de shooter les personnages comme des stars de pub pour parfum, à base de poses tourmentées favorisant les froncements de sourcils, qui peut rattraper le coup. Avec les sourcils épilés et les coupes de cheveux au gel, j’ai aussi beaucoup pensé à la tecktonik, et aux séries télé qui se passent dans les collèges. La lumière est parfois jolie, quand même ; mais tout ça n’est pas très passionnant et un peu long.

Pour que le tableau soit complet, on ne sent pas Hardwicke très à l’aise dans les scènes à effets spéciaux, la plupart du temps ratées (les sauts dans les airs avec câbles et compagnie). Le faible budget du film ($ 40 millions) a certainement pesé dans la balance. Trêve de bastonnade, le film est simplement plus destiné à un public ado qui va faire son succès, et les invraisemblances croisées ici ou là (comment personne ne se rend compte que les Cullen sont des vampires ?!) ne semblent pas refroidir l’enthousiasme des foules.

La saga Planète des singes se pose quand même là dans l’histoire de la science-fiction au cinéma. Partant du bouquin de Pierre Boulle, le premier volet est mythique, tellement populaire que le coup de théâtre final est dévoilé dès la jaquette du dvd ! Cas assez rare pour le signaler...

La saga Planète des singes se pose quand même là dans l’histoire de la science-fiction au cinéma. Partant du bouquin de Pierre Boulle, le premier volet est mythique, tellement populaire que le coup de théâtre final est dévoilé dès la jaquette du dvd ! Cas assez rare pour le signaler... Profitons du revival du cinéma en 3D qui va sévir en 2009 (on aura notament droit à Destination finale 4 et Meurtres à la saint Valentin, donc a priori des chef-d’œuvres en puissance) pour renouer avec cette folle épopée qui vit son apogée dans les années 50, et dont le but était de contrer une télévision terriblement populaire. L’homme au masque de cire,

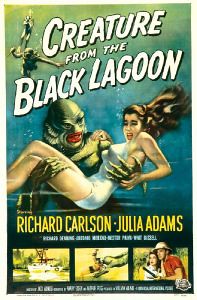

Profitons du revival du cinéma en 3D qui va sévir en 2009 (on aura notament droit à Destination finale 4 et Meurtres à la saint Valentin, donc a priori des chef-d’œuvres en puissance) pour renouer avec cette folle épopée qui vit son apogée dans les années 50, et dont le but était de contrer une télévision terriblement populaire. L’homme au masque de cire,  Chaque opus de la saga James Bond a ses particularités. On peut ajouter qu’encore plus, les changements d’acteurs dans le rôle-titre occasionnent à chaque fois des mini-révolutions du ton, de l’ambiance, tout en restant fidèle à certains passages obligés. Il est vrai que Vivre et laisser mourir (Guy Hamilton, 1973) ne ressemble pas à un Sean Conney, que GoldenEye (Martin Campbell, 1995) n’a rien à voir avec

Chaque opus de la saga James Bond a ses particularités. On peut ajouter qu’encore plus, les changements d’acteurs dans le rôle-titre occasionnent à chaque fois des mini-révolutions du ton, de l’ambiance, tout en restant fidèle à certains passages obligés. Il est vrai que Vivre et laisser mourir (Guy Hamilton, 1973) ne ressemble pas à un Sean Conney, que GoldenEye (Martin Campbell, 1995) n’a rien à voir avec