Un film de Wes Craven

The hills have eyes… Quel drôle de titre ! Si, à la différence de sa traduction française, la version originale impose un groupe de voyeurs, les deux s’entendent sur une proposition monstrueuse (la nature affublée d’attributs d’êtres de chair et de sang), et sur une ambiance étrangement mythologique. Craven, qui deviendra plus tard l’inventeur d’une mythologie urbaine inspirée (Freddy, le croquemitaine qui tue dans les rêves), n’est ici pas dénué d’ambition. Puisant la substance de son histoire dans un fait divers du XVIIe siècle, il offre dès les premières minutes de son film un arrière-plan mythologique très prégnant. Nommant des personnages Jupiter, Pluton et Mercure, invisibles dans un premier temps, scrutant d’un lieu surélevé une famille de touristes s’aventurant dans le désert, Craven les identifie de fait comme possesseurs d’un ascendant sans équivoque sur le monde. A ce moment-là, on pourrait même imaginer les touristes observés du ciel par les dieux issus de la mythologie romaine. Ces caractéristiques démiurgiques seront peu encouragées par la suite, même si "Papa Ju" émet une sentence tout ce qu’il y a de prémonitoire au chef de famille américain. Comme si, à la manière d’un dialogue tout droit sorti d’une tragédie antique, les individus de la colline possédaient une prescience qu’ils ne pouvaient partager qu’avec les dieux.

The hills have eyes… Quel drôle de titre ! Si, à la différence de sa traduction française, la version originale impose un groupe de voyeurs, les deux s’entendent sur une proposition monstrueuse (la nature affublée d’attributs d’êtres de chair et de sang), et sur une ambiance étrangement mythologique. Craven, qui deviendra plus tard l’inventeur d’une mythologie urbaine inspirée (Freddy, le croquemitaine qui tue dans les rêves), n’est ici pas dénué d’ambition. Puisant la substance de son histoire dans un fait divers du XVIIe siècle, il offre dès les premières minutes de son film un arrière-plan mythologique très prégnant. Nommant des personnages Jupiter, Pluton et Mercure, invisibles dans un premier temps, scrutant d’un lieu surélevé une famille de touristes s’aventurant dans le désert, Craven les identifie de fait comme possesseurs d’un ascendant sans équivoque sur le monde. A ce moment-là, on pourrait même imaginer les touristes observés du ciel par les dieux issus de la mythologie romaine. Ces caractéristiques démiurgiques seront peu encouragées par la suite, même si "Papa Ju" émet une sentence tout ce qu’il y a de prémonitoire au chef de famille américain. Comme si, à la manière d’un dialogue tout droit sorti d’une tragédie antique, les individus de la colline possédaient une prescience qu’ils ne pouvaient partager qu’avec les dieux.

trace primitive du territoire revendiqué

Présence bien étrange que ces observateurs, dès lors que l’on découvre les personnages à l’écran : de véritables hommes des cavernes, cheveux en broussaille, visages noircis par la crasse, vêtus de peaux de bêtes et de colliers d’os. Cette famille dégénérée, se ruent sur les rares aventureux osant se risquer dans les plaines arides et rocailleuses du désert. Dans leur objectif, une famille de touristes américains en route vers la Californie : les parents, leur fille déjà mère et son mari, à qui s’ajoutent Brenda et Bobby, deux autres enfants du couple de parents, puis un couple de chiens, nommé la Belle et la Bête. Quand Craven choisit cette famille comme cible de "la colline", il revisite et dynamite plusieurs thèmes très américains : celui de la frontière, de la famille et de la lutte contre le bien et mal.

L’enjeu de départ est clairement celui de la conquête de nouveaux territoires, du repoussement de la frontière, thème créateur des Etats-Unis, et pivot central du western de l’âge d’or d’Hollywood, dont Craven livre une version alternative, dégénérée, à l’image de la famille des barbares. La route que trace le pater familias n’est pas "la plus directe", loin s’en faut, pour se rendre en Californie. Le tenancier d’une station service le lui fera d’ailleurs remarquer. L’objectif ? La découverte d’une mine donnée en héritage, que le père entend conquérir. Il s’agit de s’y rendre pour prendre possession (il ne voulait pas que l’on s’approche de ma mine, dira le père, s’appropriant déjà son point de mire, alors que le vieillard les avertissait du danger d’aller sur ces terres). Expansion, enrichissement, la dynamique de la conquête est ici revue sous l’angle double de l’horreur survival, genre périphérique, et du western, genre classique détourné par La colline a des yeux.

L’ombre du western plane sur le scénario de La Colline…, de façon distordue, déformée. Les plaines arides offrent le décorum adéquat, mais à la différence de l’histoire réelle des Etats-Unis (conquête et anéantissement des indiens qui occupaient le territoire), ici c’est la caravane des yankees qui se trouve immobilisée au beau milieu du territoire des autochtones. Et ce n’est pas pour rien que la séquence dite de la caravane, montrant l’invasion de l’espace privé des touristes, est un moment fort repris dans le très bon remake commandé par Craven en 2006, réalisé par le frenchie Alexandre Aja. C’est les Indiens qui prennent le fort d’assaut, et tout ce que l’on peut dire, c’est que la cavalerie n’arrivera pas… Et, alors que la famille de dégénérés s’organise et communique par talkie-walkie, la famille de touristes doit redoubler d’ingéniosité pour trouver de vraies ruses de sioux : en témoigne, le piège tout simple du lasso posé à terre que l’on soulève de loin quand l’ennemi est arrivé à l'endroit désiré, ou l’usage de la mère en tant qu'appât, qui montre aussi que la civilisation n’est qu’un vernis qui part bien vite lorsqu’il est question de survie.

Les deux familles, justement, ne sont pas si différentes que cela : elles ont chacune leur chef (le père de famille dans les deux cas), et, alors que les touristes bénissent leur repas dans une prière tout ce qu’elle a de plus grave, la famille des sauvages, ayant kidnappé le bébé, se réjouissent d’avoir "quelque chose à manger pour fêter Thanksgiving" ! Ce qui est assez savoureux, avouons-le, tant la célébration de cette fête a une signification différente pour les américains ou pour les amérindiens. Alors qu’elle signifie un remerciement pour les bienfaits apporté par le Nouveau Continent et la bonne entente avec les indigènes (!), elle est pour les amérindiens le rappel du génocide de leur peuple, et le point de départ des guerres indiennes. Inutile de vous dire vers quelle option se dirige la famille de Papa Ju…

Craven fait exploser le cercle familial, soit d’une façon directe (la famille de touristes se sépare en trois pour chercher du secours ; le clan des sauvages cannibalisant le père de la famille de touristes, le vieux de la station et un des chiens de la famille) ou plus latente (le vieux de la station essence, parent de Papa Ju, l’a laissé pour mort dans le désert après l’avoir attaqué à coups de marteau : le trauma familial est physique en plus d’être psychologique), chacun ne se remettant pas de la cassure.

Finalement, c’est la lutte entre le bien et le mal qui est à l’œuvre, sachant que la famille cannibale est directement pointé du doigt comme représentant le côté obscur de la Force. Malgré tout, comme on l’a vu, à l’aide du détournement d’événements historiques et des positions antagonistes autochtones/conquérants, la frontière se brouille malgré les exactions terribles commises par la famille de dégénérés. On s’aperçoit vite que le microcosme que forme l’ensemble des deux familles ne peut s’accommoder que de violence : ainsi, des deux chiens Belle et la Bête, il était évident que la Belle serait très tôt sacrifiée, tandis que c’est la Bête qui tient la revanche des touristes entre ses crocs. Et que dire du plan final, qui voit le visage d’un des derniers survivants du clan des touristes se teinter de rouge, l’air aussi hagard et perdu que les prétendus sauvages ? Tout n’est plus que violence. C’est donc bien dommage que, malgré des thèmes hautement intéressant, le film ne soit pas à la hauteur de ses ambitions : effets mal gérés (la trace de main ensanglantée dans la caravane, amenée sans rythme ; les colliers d’os qui brinqueballent dans un cliquetis cheap de postprod’ désynchronisée), allure d’ensemble très, très bis, performances d’acteurs moyennes (le vieux de la station, Papa Ju qui gambade dans les rochers alors qu’il poursuit sa proie), le film a énormément vieilli aujourd’hui. Reste cet affrontement atypique et la gueule incroyable de Michael Berryman, qui rempilera pour une suite du père Craven quelques années plus tard.

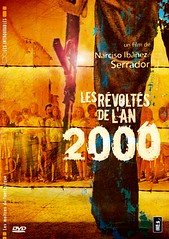

On attendait de pied ferme ce nouveau film du réalisateur de Cube (1997) et

On attendait de pied ferme ce nouveau film du réalisateur de Cube (1997) et  Un traumatisme. Un malaise dérangeant et durable. Le cinéma mondial n’avait alors que peu de représentants du genre des enfants tueurs, si bien qu’on a du mal trouver un précédent valable. Le très bon Le village des damnés (1960), de Wolf Rilla, dont John Carpenter signa

Un traumatisme. Un malaise dérangeant et durable. Le cinéma mondial n’avait alors que peu de représentants du genre des enfants tueurs, si bien qu’on a du mal trouver un précédent valable. Le très bon Le village des damnés (1960), de Wolf Rilla, dont John Carpenter signa

En adaptant le célèbre jeu vidéo de la firme japonaise Konami, Christophe Gans réalisait un rêve de geek : transposer sa propre expérience de joueur en expérience spectatorielle. Gans, qui travaille toujours au coup de cœur, est réellement motivé par le contenu et trousse, comme à son habitude, un film visuellement foisonnant, doté de cadrages forts. L’interprétation des acteurs, par contre, reste toujours un problème.

En adaptant le célèbre jeu vidéo de la firme japonaise Konami, Christophe Gans réalisait un rêve de geek : transposer sa propre expérience de joueur en expérience spectatorielle. Gans, qui travaille toujours au coup de cœur, est réellement motivé par le contenu et trousse, comme à son habitude, un film visuellement foisonnant, doté de cadrages forts. L’interprétation des acteurs, par contre, reste toujours un problème.