Un film de Brian Levant

Mais qu’est-ce qui pouvait passer par la tête d’un Spielberg pour produire l’adaptation en prises de vues réelles d’un dessin animé comme The Flintstones (La famille Pierrafeu en France) ? Via Amblin, l’année suivante de la sortie de son Jurassic Park, une famille aux similaires accents préhistoriques montrait ainsi le bout de son nez. Il faut croire que c’était l’époque des projets barges, là où à quelques jours d’intervalle, sortait un autre film ovni (elle était facile) : Coneheads de Steve Barron, avec Dan Aycroyd. Ah, cette fête du cinéma 1994...

Mais qu’est-ce qui pouvait passer par la tête d’un Spielberg pour produire l’adaptation en prises de vues réelles d’un dessin animé comme The Flintstones (La famille Pierrafeu en France) ? Via Amblin, l’année suivante de la sortie de son Jurassic Park, une famille aux similaires accents préhistoriques montrait ainsi le bout de son nez. Il faut croire que c’était l’époque des projets barges, là où à quelques jours d’intervalle, sortait un autre film ovni (elle était facile) : Coneheads de Steve Barron, avec Dan Aycroyd. Ah, cette fête du cinéma 1994...

Revenons aux Pierrafeu : cette famille de l’âge de pierre, Fred et Wilma (John Goodman, fidèle à lui-même) vit paisiblement à Caillouville, avec leurs meilleurs amis Betty et Barney Laroche (Rick Moranis, qui, après les SOS Fantômes, avait cartonné avec Chéri, j’ai rétréci les gosses). L’histoire n'a pas grand intérêt -pas plus que le film d’ailleurs-, et pense être une gentille critique des détournements de fonds et autres licenciements de masse ; la folie des grandeurs liée à la soudaine richesse est aussi platement amenée en passant par tous les lieux communs (étalage de luxe, amitié rompue, corruption, etc.). Non, le centre du film n’est pas à trouver ici, mais plutôt dans la description loufoque du mode de vie de tout ce petit monde : à la manière d’un Astérix du temps de l’écriture malicieuse d’un Goscinny, tous les usages et objets modernes trouvent un équivalent amusant dans ce temps reculé qui est dépeint dans le film (et dont on voit clairement l’esprit 80’s-90’s, plein d’un consumérisme assumé) : le vide-ordure est une sorte de dino-porc bouffe-tout, la voiture est un véhicule pédestre, le rasoir est une bébête qui arrache vos poils drus un a un, le décapsuleur est également vivant, que sais-je encore. Et puis, comme l’on est dans une production Spieberg 90’s, il y a les inévitables auto-références à son univers : les enfants jouent dans un Jurassic Park, on va voir Tar Wars (la guerre du goudron) de Gorge Lucas au drive-in vintage du coin, enfin, la routine, quoi.

Filmé on ne peut plus platement, l’univers est intéressant mais ressemble plus à un gigantesque parc d’attraction qu’à un monde palpable. C’était d’ailleurs peut-être la motivation d’un Spielberg qui aurait voulu faire de ce film une franchise, ou en tous les cas pour recycler les décors si succès il y a avait eu. Une suite verra toutefois le jour en 2000, mais le casting n’est pas repris. On restera dans une posture à peine amusée durant le temps de la diffusion. Tout cela est en effet bien vain, et les décalages mis en valeur par rapport à notre environnement contemporain sont superficiels. Le réalisateur, issu de la télé (et du pourtant grinçant Mariés deux enfants) saura gratifier les familles américaines des mielleux Beethoven (il y en a eu six !), et d’un Scooby-doo : on ne peut nier sa continuité dans le cinéma de divertissement pour enfants -et ce, même s’il n’atteint pas son but et vieillit terriblement mal.

Le film étale tout de même un casting carrément improbable, d’un Kyle MacLachlan tout en cheveux bien loin des délires psychotiques de David Lynch, à une Halle Berry Miss Monde qui joue de ses indéniables charmes, en passant par Elizabeth Taylor en belle-mère caricaturale qui juge son entourage à l’aune de leur porte-monnaie.

Ce carrefour de stars n’est pas au rendez-vous de la réussite, et le film n’en est presque pas un : absence totale de surprises, point de vue inexistant, bref une comédie bien inutile, mais qui montre l’intérêt déjà palpable de Spielberg pour l’adaptation d’un matériel populaire chez le jeune public (comme il le fait par exemple avec ses Tintin en 3D).

Il est amusant de voir à quel point certains films, pourtant calibrés et vendus tels des produits comme les autres, révèlent malgré tout des constantes chez des réalisateurs ; j’en veux pour preuve ce Revenge qui, mettant en avant un Kevin Costner charismatique en diable (c’était sa grande époque, juste avant son Danse avec les loups, Bodyguard et l'année du puissant JFK), propose par sa séquence d’introduction -un vol d’avions de combat-, une prolongation à Top Gun, réalisé par Scott quelques années auparavant. Le personnage de Cochran (Costner) peut tout à fait personnifier le Maverick de Top Gun, en fin de carrière. Les deux personnages ont d’ailleurs un caractère similaire et une voix française particulièrement proche -il s’agit de Michel Papineschi, doubleur officiel de Robin Williams et par ailleurs de John Shea / Lex Luthor dans la série Loïs et Clark : les nouvelles aventures de Superman.

Il est amusant de voir à quel point certains films, pourtant calibrés et vendus tels des produits comme les autres, révèlent malgré tout des constantes chez des réalisateurs ; j’en veux pour preuve ce Revenge qui, mettant en avant un Kevin Costner charismatique en diable (c’était sa grande époque, juste avant son Danse avec les loups, Bodyguard et l'année du puissant JFK), propose par sa séquence d’introduction -un vol d’avions de combat-, une prolongation à Top Gun, réalisé par Scott quelques années auparavant. Le personnage de Cochran (Costner) peut tout à fait personnifier le Maverick de Top Gun, en fin de carrière. Les deux personnages ont d’ailleurs un caractère similaire et une voix française particulièrement proche -il s’agit de Michel Papineschi, doubleur officiel de Robin Williams et par ailleurs de John Shea / Lex Luthor dans la série Loïs et Clark : les nouvelles aventures de Superman.

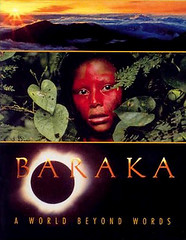

Baraka, mot indien passé dans le langage populaire ayant la signification de chance, prend également le sens d'énergie divine, une énergie collective, un flux qui traverse les individus. C'est en référence à cette dernière définition que s'est constitué le titre du film, Baraka.

Baraka, mot indien passé dans le langage populaire ayant la signification de chance, prend également le sens d'énergie divine, une énergie collective, un flux qui traverse les individus. C'est en référence à cette dernière définition que s'est constitué le titre du film, Baraka.