Un film de Don Hahn

Quelle (bonne) surprise à la vision du programme du sympathique festival Cinémino à Annecy, lorsque l'on découvre, au détour d'un programme (bien caché, quand même) la projection de ce documentaire, sorti originellement dans 6 salles en France ; il retrace une décennie-clé dans l'histoire du Studio Disney, de 1984 à 1994, où le passage de témoin entre la vieille garde des aînés (les "Nine Old Men", collaborateurs historiques de Walt Disney) et de jeunes animateurs passionnés par l'animation, voulant faire évoluer le médium, ne se déroule pas sans heurts.

Quelle (bonne) surprise à la vision du programme du sympathique festival Cinémino à Annecy, lorsque l'on découvre, au détour d'un programme (bien caché, quand même) la projection de ce documentaire, sorti originellement dans 6 salles en France ; il retrace une décennie-clé dans l'histoire du Studio Disney, de 1984 à 1994, où le passage de témoin entre la vieille garde des aînés (les "Nine Old Men", collaborateurs historiques de Walt Disney) et de jeunes animateurs passionnés par l'animation, voulant faire évoluer le médium, ne se déroule pas sans heurts.

De Taram et le chaudron magique, trop sombre et violent, au Roi Lion, réussite artistique et financière incontestable, le documentaire dessine un portrait en creux de l'évolution de ces dessins animés. En effet, peu de choses sur le travail des animateurs en tant que tel ; Don Hahn, producteur de La Belle et la Bête, Le Roi Lion ou du Bossu de Notre-Dame, insiste sur le pool décisionnel du Studio, et la lutte intestine qui y prend place. Entre Michael Eisner, Jeffrey Katzenberg et Frank G. Wells, les violons ne se sont jamais accordés. Une multitude de documents d'époque nous conte tout sauf un film Disney ; il en est autrement dans les films que dans la vie. Là, les divergences d'opinion, les décisions unilatérales, le pouvoir de la finance, font des victimes : les artistes.

Le documentaire a le mérite de montrer, sans fard, la dureté d'un système où la rentabilité est reine. Même si l'on sait la perte de vitesse du Studio dans les années 60-70, on est abasourdi quand les décideurs évoquent l'idée de mettre un terme aux activités cinématographiques du Studio pour se concentrer sur les parcs à thèmes, les produits dérivés ou la télévision.

Le fond du film est donc assez sombre : découragement, incompréhension entre les équipes, travail de sape (la promotion abandonnée au premier jour d'exploitation de Bernard et Bianca au pays des Kangourous, révolutionnaire par son usage des technologies numériques), vie familiale inexistante, évocation de décès tragiques ... Il laisse peu de place à l'émerveillement, l'enchantement qui est traditionnellement le fond de commerce de Disney, et montre que des films où tout finit toujours bien sont enfantés dans la douleur. Malgré cela, certaines séquences arrive à faire poindre la magie des animateurs, comme celle où un artiste mime l'entrée en scène de Sébastien dans La petite Sirène, la musique du film se superposant à ses gestes.

Pour tous les passionnés d'animation et du studio Disney en particulier, c'est une chance d'assister à tous ces événements marquants de la vie du Studio, un peu comme "si on y était vraiment"... Des moments précieux et rares qui parlent avant tout de tout ce qui entoure le film et des hommes et femmes qui le font, plutôt que des films eux-mêmes.

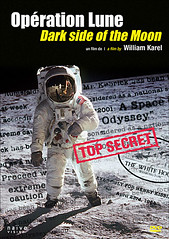

Un film de William Karel

Un film de William Karel L’Enfer est un vrai film maudit, entouré d’une aura tout à fait mythique. Le réalisateur des Diaboliques (1954) et du Salaire de la peur (1953) se retrouvait donc en 1964 avec les pleins pouvoirs, aux rênes d’un budget sans limites. Puis, des essais interminables, une équipe mise à bout, enfin, l’attaque cardiaque de Henri-Georges Clouzot qui met fin à l’aventure. L’objet ? Une exploration terrible de la jalousie vue de l’intérieur, traitée comme une maladie atteignant le plus profond des perceptions humaines ; toutes les perceptions sensorielles de Marcel (Serge Reggiani) s’en retrouvent altérées. Phrases qui se mélangent, couleurs qui virent, objets déformés... Des images hallucinantes, jouant avec les miroirs déformants, les multi-expositions de pellicules, trompant la perception de l’œil.

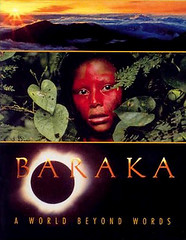

L’Enfer est un vrai film maudit, entouré d’une aura tout à fait mythique. Le réalisateur des Diaboliques (1954) et du Salaire de la peur (1953) se retrouvait donc en 1964 avec les pleins pouvoirs, aux rênes d’un budget sans limites. Puis, des essais interminables, une équipe mise à bout, enfin, l’attaque cardiaque de Henri-Georges Clouzot qui met fin à l’aventure. L’objet ? Une exploration terrible de la jalousie vue de l’intérieur, traitée comme une maladie atteignant le plus profond des perceptions humaines ; toutes les perceptions sensorielles de Marcel (Serge Reggiani) s’en retrouvent altérées. Phrases qui se mélangent, couleurs qui virent, objets déformés... Des images hallucinantes, jouant avec les miroirs déformants, les multi-expositions de pellicules, trompant la perception de l’œil. Baraka, mot indien passé dans le langage populaire ayant la signification de chance, prend également le sens d'énergie divine, une énergie collective, un flux qui traverse les individus. C'est en référence à cette dernière définition que s'est constitué le titre du film, Baraka.

Baraka, mot indien passé dans le langage populaire ayant la signification de chance, prend également le sens d'énergie divine, une énergie collective, un flux qui traverse les individus. C'est en référence à cette dernière définition que s'est constitué le titre du film, Baraka.