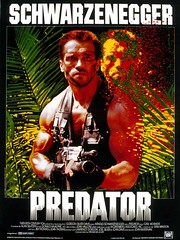

Deux films de Mark Lester et John McTiernan

Deux ans après le sympathique Commando, les fans de gros muscles retrouvaient Monsieur Univers 1977 dans un film bien différent, bien qu'entretenant tout de même des similitudes avec le premier film ; indifféremment de leur fortune artistique et commerciale.

Deux ans après le sympathique Commando, les fans de gros muscles retrouvaient Monsieur Univers 1977 dans un film bien différent, bien qu'entretenant tout de même des similitudes avec le premier film ; indifféremment de leur fortune artistique et commerciale.

Les deux objets se définissent, par leur casting, comme des "films de muscles" : la carrure surréaliste de Schwarzenegger impressionne toujours autant au visionnage. Mais, alors qu'il est seul représentant de cette culture du corps dans Commando, toute son équipe joue d'égal à égal avec lui dans Predator. Et c'est déjà là une différence fondamentale.

Matrix (Schwarzenegger), dans Commando, incarne un ancien membre des commandos d'élite, qui, une fois que sa fille a été enlevée, devient une véritable machine à tuer invincible, étanchant une soif de violence et de vengeance jamais rassasiée. Personne ne peut lutter. Le film le présente en véritable demi-dieu de puissance, tel Hercule sorti de ses douze travaux : soulever une cabine téléphonique (occupée), une voiture, ne perdant pas une occasion d'exhiber ses attributs monstrueux, Arnold Schwarzenegger est seul contre tous ; mais ils sont si faibles... on a presque pitié de tous ces volontaires au massacre.

Dutch, dans Predator, est le chef d'une équipe de gros durs appelés par la CIA pour récupérer deux agents dont ils ont perdu la trace au beau milieu de la jungle. Son équipe joue d'égal à égal avec lui, que ce soit Dillon (Carl Weathers, Apollo Creed dans la saga Rocky), Cooper (Jesse Ventura), chiquant à tout va, ou Billy (Sonny Landham, monumental bonhomme qui a une fin de héros, une vraie). La réussite de Predator vient en partie de cette confrontation entre des hommes surentraînés présentés comme les meilleurs, et l'entité du Predator, supérieure malgré tout. De fait, Arnold n'est pas un dieu ici, il n'est qu'un homme qui, malgré ses qualités physiques, est dominé. La confrontation est donc plus équilibré, là où Commando prend des airs de jeu de massacre (qui a aussi ses qualités). De cet équilibre des forces en présence découle également une force dramatique plus établie : leur mort sera douloureuse, sanglante et marquante pour le spectateur. Là où Commando, alignant comme au jeu de tir dans une fête foraine les victimes, ne cherche pas la même puissance. Il lui préfère un esprit très jeu vidéo, où le héros décanille à tour de bras -146 morts selon Wikipédia- et lance des punchlines définitives (ce dont Predator fait globalement l'économie). Là où Commando est une BD excessive comme c'était la mode dans les années 80, Predator s'oriente vers un cinéma d'aventures à l'ancienne, avec des protagonistes 80's dont les muscles ne sont pas la principale attraction. Commando s'évertue à reprendre la recette du Terminator, l'acteur y continuant son jeu de tête (balayant l'espace de gauche à droite les sourcils froncés) et sa détermination robotique -le passage dans la première base, où il tue un garde et le balance aussi sec, sans réfléchir, dans un placard, avant de récupérer son otage / complice (Rae Dawn-Chong, vue plus tard dans Crying Freeman, 1995).

Les deux films débutent cependant presque de la même façon, c'est à dire sans situation initiale. Predator s'offre un unique plan (dans l'espace, un vaisseau s'approche de la Terre pour y balancer une capsule spatiale), puis on entre dans le feu de l'action, avec ces hélicoptères qui survolent la jungle -figure esthétique marquante pour McTiernan, qu'il reprendra jusque dans Basic (2003) : réminiscence de la guerre du Vietnam. Commando, lui aussi, n'a pas de début : la première séquence, voyant Matrix et sa fille (Alyssa Milano) rigolant dans leur chalet, est déjà drôle. Deux minutes plus tard, débarque le commando qui va le forcer à reprendre du service. Dans cette accélération du mouvement, les deux films se réclament d'une narration économique, allant directement à l'essentiel, comme toute bonne série B qui se respecte. Predator a pour lui de jouer avec le spectateur et ses attentes ; film de guerre-jungle dans la première partie, il dérive vers la science-fiction dans la deuxième, divisant également le temps entre les deux. Le plan du début nous avait pourtant prévenu de la même manière, alternant directement avec les plans de jungle. Le surnaturel intervient de façon crédible via les réactions des personnages, affolés par une présence qu'on ne voit pas (le camouflage thermo-optique du Predator). La jungle, admirablement filmée par McTiernan, recèle déjà de cette qualité surnaturelle, avec son avalanche de vert, dévoilée lors de travellings gracieux, enfermant les hommes qui vont revenir à l'état d'animaux traqués. Car, plus que l'aspect fantastique du récit où une créature extra-terrestre vint sur Terre pour en finir avec les humains, c'est la chasse qui est importante. Le predator est un chasseur, respectueux de ces proies (il les prend une par une, en faisant des trophées, là où les membres du commando tuent par centaine et gaspillent des milliers de balles en quelques secondes, atomisant la forêt). Le predator appelle à une dimension primitive vers laquelle va revenir Dutch (son cri primaire pour attirer la créature vers la confrontation finale, qui se jouera uniquement aux armes de bois). Sous ses airs de production typique 80's (ce qu'il est, assurément), se terre une dimension plus profonde qu'à l'ordinaire, tout en ne reniant pas une seconde sa qualité de film d'action musclé.

Predator a pour lui de jouer avec le spectateur et ses attentes ; film de guerre-jungle dans la première partie, il dérive vers la science-fiction dans la deuxième, divisant également le temps entre les deux. Le plan du début nous avait pourtant prévenu de la même manière, alternant directement avec les plans de jungle. Le surnaturel intervient de façon crédible via les réactions des personnages, affolés par une présence qu'on ne voit pas (le camouflage thermo-optique du Predator). La jungle, admirablement filmée par McTiernan, recèle déjà de cette qualité surnaturelle, avec son avalanche de vert, dévoilée lors de travellings gracieux, enfermant les hommes qui vont revenir à l'état d'animaux traqués. Car, plus que l'aspect fantastique du récit où une créature extra-terrestre vint sur Terre pour en finir avec les humains, c'est la chasse qui est importante. Le predator est un chasseur, respectueux de ces proies (il les prend une par une, en faisant des trophées, là où les membres du commando tuent par centaine et gaspillent des milliers de balles en quelques secondes, atomisant la forêt). Le predator appelle à une dimension primitive vers laquelle va revenir Dutch (son cri primaire pour attirer la créature vers la confrontation finale, qui se jouera uniquement aux armes de bois). Sous ses airs de production typique 80's (ce qu'il est, assurément), se terre une dimension plus profonde qu'à l'ordinaire, tout en ne reniant pas une seconde sa qualité de film d'action musclé.

Commando, lui, file tout droit depuis le début jusqu'à la fin dans une accumulation de morts virevoltantes (les sauts au trampoline) et comiques (les cris, le tir du bazooka à l'envers), en direction d'une séquence de fin de niveau de jeu, le héros partant à la fin avec la fille. La fin de Predator est plus... apocalyptique.

Malgré leur retentissement tout à fait opposé, les films ont été tous deux parodiés dans Hot Shots 2 (1993), l'un pour ses morts à répétitions, l'autre pour sa séquence de débarquement dans le camp des tortionnaires au début du film, lorsque Dutch et son équipe font une véritable boucherie en ne laissant aucun survivant. Ayant à la fois beaucoup et peu en commun, les deux films jouissent depuis lors d'une réputation tout aussi disparate : Predator est, avec les années, devenu un modèle difficilement surpassable du film d'aventures, tandis que Commando a fait son bout de chemin en tant que film culte, avec ses répliques improbables et son accumulation de situation surréaliste. Le chemin du héros rappelle d'ailleurs celui de Lei Li (David Chiang) dans La rage du Tigre (1971), qui doit valoir la scène finale de Commando, au moins pour le nombre de morts...

Il y a quelques temps, au tout début de mon aventure blogophile, j’avais vraiment apprécié

Il y a quelques temps, au tout début de mon aventure blogophile, j’avais vraiment apprécié  1982. Sam Peckinpah, le réalisateur des furieux et célébrés La horde sauvage (1969), Les chiens de paille (1971) et Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia (1974), est épuisé. Une vie d’abus en tous genres, ainsi qu’un combat incessant mené contre les producteurs de ses films, l’ont détruit. C’est bien simple, la plupart de ceux-ci ont une version commerciale (celle diffusée en salle), et une version director’s cut, notamment sortie en DVD. Pour ce qui devait être son dernier film, il n’en serait même pas le cas.

1982. Sam Peckinpah, le réalisateur des furieux et célébrés La horde sauvage (1969), Les chiens de paille (1971) et Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia (1974), est épuisé. Une vie d’abus en tous genres, ainsi qu’un combat incessant mené contre les producteurs de ses films, l’ont détruit. C’est bien simple, la plupart de ceux-ci ont une version commerciale (celle diffusée en salle), et une version director’s cut, notamment sortie en DVD. Pour ce qui devait être son dernier film, il n’en serait même pas le cas.

Ressaisissons-nous du contexte pour aborder Moonwalker, le long-métrage de cinéma de Michael Jackson.

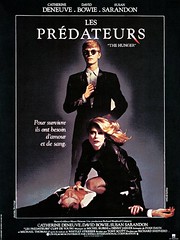

Ressaisissons-nous du contexte pour aborder Moonwalker, le long-métrage de cinéma de Michael Jackson. Les Prédateurs, récit vampirique plutôt que film de vampires, est marqué au fer rouge par son époque. Doté d’un casting très tendance en ce début d’années 80, Bowie, en plein Let’s Dance, Deneuve, femme fatale d’une froideur polaire, Susan Sarandon, d’une chaleur torride, le film est un long clip, tout en inserts, ambiance vaporeuse et image (très) léchées, c’est le cas de le dire. On s’attendrait presque à voir Bowie pousser la chansonnette, ce qui arrivera quelques années plus tard dans l’inégal Labyrinthe (Jim Henson, 1986).

Les Prédateurs, récit vampirique plutôt que film de vampires, est marqué au fer rouge par son époque. Doté d’un casting très tendance en ce début d’années 80, Bowie, en plein Let’s Dance, Deneuve, femme fatale d’une froideur polaire, Susan Sarandon, d’une chaleur torride, le film est un long clip, tout en inserts, ambiance vaporeuse et image (très) léchées, c’est le cas de le dire. On s’attendrait presque à voir Bowie pousser la chansonnette, ce qui arrivera quelques années plus tard dans l’inégal Labyrinthe (Jim Henson, 1986).