70's - Page 14

-

Un film, une séquence (1/2) : Alien - le 8ème passager (1979)

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique : -

The Offence (1972)

Pour accéder à la chronique, cliquez sur l'image ci-dessous :

-

Ciné d'Asie : Intimate confessions of a Chinese courtesan (1972)

-

Business is business (1971)

Un film de Paul Verhoeven

Pour son tout premier long métrage, le hollandais violent réalise un drôle de film, et ce dans tous les sens du terme : l’odyssée de deux prostituées dans cette bonne ville d’Amsterdam, aux allure de cirque des comportements déviants-mais-rigolo. Fières d’exercer leur métier, les deux femmes s’évertuent à satisfaire tous les caprices de grands malades, à coup de méchante maîtresse qui punit le mauvais élève (classique), de basse-cour emplumée (plus rare) ou (summum) d’une séance de vraie frousse visiblement très stimulante pour certains -avec un bonus financier si cris de terreur supplémentaires. Au cas où notre énumération semblerait obscure, visionnez le film, ce n’est pas du temps perdu malgré qu’il s’agisse là d’un travail mineur de Verhoeven.

Comme on le verra plus tard, dans Katie Tippel (1975) ou bien Showgirls 20 années après, le thème de la prostitution et du corps-objet a toujours habité le cinéaste, qui nous le rappelle aussi via le personnage principal de son dernier Black book, où la belle Carice Van Houten doit jouer de tous ces atouts pour trouver une issue dans la période du 2e conflit mondial. A la différence qu’ici, et ce même si business is business justement, tout se fait dans une légèreté qui rappelle les comédies italiennes jouant sur le côté gentiment polisson de leurs intrigues - j’en veux pour preuve un Parlons femmes (Ettore Scola, 1967) ou bien un Boccace 70 (1962, Fellini, Visconti, Monicelli, rien moins que ça), tous deux films à sketches où de plantureuses jeunes femmes font tourner la tête à des hommes rapidement perdus. La fête s’accompagne dans Business is business d’une bande son ad hoc, aux intentions, sinon comiques, clairement pleine d’entrain naïf. Les couleurs très saturées et les personnalités pour le moins extravagantes des jeunes femmes préfigure les personnages des films d'Almodovar.

Bien sûr, c’est la figure typique de la pute au grand cœur qui nous est servi sur un plateau, avec histoire d’amour à la clé. Comme quoi Verhoeven nous prouve à chaque fois que, malgré la crudité de certaines images ou l’horreur réelle de ses situations, se cache en lui un grand romantique, ceci dit un peu schizo sur les bords.

Première collaboration Verhoeven - De Bont, alors directeur photo, Business is business, même s’il est traversé de bonnes idées de mise en scène, n’a pas la maîtrise d’un Katie Tippel, ou d’un La chair et le sang (1985), pour ne citer que des travaux antérieurs à ses plus grandes réussites que sont RoboCop (1988) ou Starship Troopers (1997). La photo très réaliste du film qui nous intéresse alimente le fond de l’histoire, il est donc normal qu’elle ne soit pas très sophistiquée.

Coup d’essai, loin d’être un coup de maître, le film fait néanmoins preuve d’une cohérence à toute épreuve avec les films suivants du réalisateur. Une pierre de fondation mineure mais intéressante dans la construction de son parcours.Source image : capture dvd Metropolitan

-

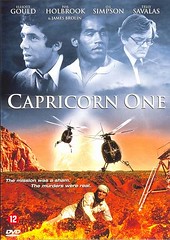

Capricorn One (1978)

Un film de Peter Hyams

La première originalité du film de Peter Hyams, réalisateur semblant fait avant tout pour filmer l’action (Timecop, Mort subite), est son incroyable idée de départ, un vaste complot politique qui aboutit à la falsification d’un voyage sur Mars. Alors que les médias de toute la planète sont focalisés sur le voyage et l’atterrissage des spationautes américains sur la planète rouge, ces derniers sont retenus dans un grand hangar, devenu pour l’occasion véritable plateau de cinéma, afin de simuler le bon déroulement de leur voyage.

La première originalité du film de Peter Hyams, réalisateur semblant fait avant tout pour filmer l’action (Timecop, Mort subite), est son incroyable idée de départ, un vaste complot politique qui aboutit à la falsification d’un voyage sur Mars. Alors que les médias de toute la planète sont focalisés sur le voyage et l’atterrissage des spationautes américains sur la planète rouge, ces derniers sont retenus dans un grand hangar, devenu pour l’occasion véritable plateau de cinéma, afin de simuler le bon déroulement de leur voyage.

Cette idée s’inscrit dans la grande thématique du complot gouvernemental, comme on a pu le voir dans la vague de thrillers paranoïaques des années 70. D’ailleurs, on décèlera dans les dialogues du film une énième référence à l’affaire du Watergate, illustrée par une des plus grandes réussites du genre, Les hommes du président. Ce concept sera repris avec jubilation dans un fameux documenteur, Opération Lune, de William Karel, qui part du principe que le gouvernement américain aurait demandé l’appui de Stanley Kubrick pour réaliser le faux alunissage de la mission Apollo 11 (un faux documentaire extraordinaire).

Si la première partie est bien de cette trempe, la seconde voit le journaliste Robert Caulfield (Elliott Gould, acteur rare) se focaliser sur les éléments inhabituels de cette mission, on retrouve alors la dimension journalisme d’investigation menacée par des instances et des intérêts qui dépassent tous les protagonistes. La troisième, plus spectaculaire dans l’action, voit une course-poursuite s’engager entre les spationautes et les agents du gouvernements. Le lien entre ces trois parties, relevant chacune d’un type de cinéma particulier, donne au film une richesse et une force indéniable. La poursuite est notamment très réussie, avec en point d’orgue un grand huit en avion qui décoiffe sévère, plus de 30 ans après sa réalisation.

Lorsque nos trois spationautes se retrouvent dans le désert, il se dégage comme un parfum de fantastique, nous ramenant au premier Planète des singes, dans lequel l’arrivée des hommes sur ladite planète recèle de moments, de décors et de costumes identiques.

Épaulé par un casting astucieux (mis à part O.J. Simpson, spécialiste du regard vide), il montre notamment un James Brolin charismatique dont la ressemblance avec Christian Bale peut parfois être troublante. La participation de Telly Savalas, monsieur Kojak (mais aussi temporaire Blofeld chez James Bond) est assez savoureuse.

Haletant, soutenu par une caméra mobile, dont une grande valeur se dégage de son scénario incroyable, on découvre ici un film assez méconnu qui constitue en l’état un moment de cinéma à l’ancienne tout à fait honnête.