Un film de John Glen

Chaque opus de la saga James Bond a ses particularités. On peut ajouter qu’encore plus, les changements d’acteurs dans le rôle-titre occasionnent à chaque fois des mini-révolutions du ton, de l’ambiance, tout en restant fidèle à certains passages obligés. Il est vrai que Vivre et laisser mourir (Guy Hamilton, 1973) ne ressemble pas à un Sean Conney, que GoldenEye (Martin Campbell, 1995) n’a rien à voir avec Permis de tuer, que Casino Royale est très différent de tout le reste et, que Tuer n’est pas jouer, premier film dans lequel James Bond est incarné par l’acteur britannique Timothy Dalton, n’a rien à voir avec Roger Moore. Ou presque.

Chaque opus de la saga James Bond a ses particularités. On peut ajouter qu’encore plus, les changements d’acteurs dans le rôle-titre occasionnent à chaque fois des mini-révolutions du ton, de l’ambiance, tout en restant fidèle à certains passages obligés. Il est vrai que Vivre et laisser mourir (Guy Hamilton, 1973) ne ressemble pas à un Sean Conney, que GoldenEye (Martin Campbell, 1995) n’a rien à voir avec Permis de tuer, que Casino Royale est très différent de tout le reste et, que Tuer n’est pas jouer, premier film dans lequel James Bond est incarné par l’acteur britannique Timothy Dalton, n’a rien à voir avec Roger Moore. Ou presque.

Timothy Dalton incarne ici un James Bond plus humain, plus faillible, moins super-héroïque. Plus sombre également, il instaurera pendant son court règne le noir intégral comme tenue de prédilection, élément inédit qui en dit long sur l’état d’esprit qu’il donne (lui, et les producteurs qui voulaient modifier l’approche du personnage) à Bond. Malgré tout, le film n’échappe pas à une certaine continuité Mooresque ; aussi étrange que cela puisse paraître, certains dialogues semblent tout droit sortis d’un Bond période Moore, avec effet comique à répétition inclus, comme cette poursuite automobile où Dalton, entre deux coups d’arme à feu, plaisante sur les subtilités techniques de sa voiture avec Kara, James Bond girl en titre interprétée par Maryam d’Abo (qui entretient une sacrée ressemblance avec Natassja Kinski, soit dit en passant). On pense aussi à la fin de la séquence pré-générique, où Bond, en mauvaise posture avec son parachute abîmé, tombe comme par magie sur un bateau de plaisance où l’attend une femme en mal d’aventures : étonnant pour Timothy Dalton, qui s’interdira pratiquement tout humour dans Permis de tuer.

Lors de ce renouveau voulu de la franchise, l’accent est mis sur le retour aux sources ; entendons par là un récit d’espionnage dans la grande tradition de Bons baisers de Russie ; le trait tout à fait remarquable de ce Tuer n’est pas jouer réside dans l’accumulation de faux-semblants, caractéristique du genre, qui dominent toute l’histoire. La mission du pré-générique est une mission d’entraînement où les tirs sont à blanc ; mais, au cours de cette fausse mission, un élément va réellement tuer. Répond à cela la fausse reconversion du méchant Russe de service, Koskov (Jeroen Krabbé, vu dans les films de Verhoeven période hollandaise). Au sein de ses faux-semblants s’en insèrent d’autres, plus subtils : Kara nous est d’abord présentée comme une violoniste lors d’un concert au début du film, puis l’instant d’après comme un membre des tireurs d’élite chargé d’éliminer Koskov ; d’une part, c’est encore une couverture -Kara est en fait la maîtresse de Koskov, qui l’utilise pour brouiller les pistes-, d’autre part, elle n’est même pas un vrai sniper, mais part contre une vrai violoniste accomplie. Le faux-semblant est un peu plus complexe, comme celui qui consiste pour Bond à sortir avec Kara pour démêler le vrai du faux. S’il s’agit bien d’une mission, et donc d’un semblant d’affection, Bond va développer de vrais sentiments à son égard : dans la ronde interminable des faux que nous offre le film, les seuls qui jouent franc jeu sont Bond et Kara. Après la débandade de la fin d’exercice de Roger Moore, cette reprise réussie semblait inespérée. Même s’il est moins spectaculaire que le Bond suivant, Permis de tuer, cet opus apporte donc bien satisfaction ; la séquence pré-générique fait d’ailleurs preuve de beaucoup d’énergie, et les plans en vol sont assez exceptionnels. Seul l’éternelle rivalité est-ouest n’est pas si réussie avec son Russe caricatural (quel accent, quel jeu outré !). Du bon Bond, dans une saga jamais avare en surprises.

états-unis - Page 55

-

Tuer n'est pas jouer (1987)

-

Australia (2008)

Un film de Baz Luhrmann

En l’espace de quelques films (Ballroom Dancing – 1992, Romeo et Juliette – 1997, Moulin Rouge ! – 2001 et Australia), le cinéma de Luhrmann dessine des traits singuliers. On est tout d’abord de plain-pied dans un cinéma de l’exagération, dans lequel les sentiments éprouvés par les personnages sont poussés à leur paroxysme. Avec ces gros-plans des visages, ces couleurs exacerbées, l’exagération passe également par l’usage conjoint extrêmement marqué de l’image et de la musique. En ce sens, les films de Luhrmann sont à voir comme de grands mélodrames.

On y trouve également une sorte d’hésitation caractéristique balancée entre la tragédie (Roméo et Juliette, Moulin Rouge !, la génération volée dans Australia) et la comédie, par moments musicale (Ballroom Dancing, Moulin Rouge !, le début d'Australia). Voir et entendre Nicole Kidman essayer de chanter Over the Rainbow (chanson extraite du Magicien d’Oz, Victor Fleming, 1939) est très drôle, aux antipodes de son personnage tout entier empreint de tragédie de chanteuse divinisée dans Moulin Rouge ! –rappelons-nous l’apparition de la belle, émergeant du faux ciel étoilé du cabaret. Comédie et tragédie, le rire et les larmes, soit une certaine idée du divertissement populaire.

Australia marque le retour du cinéaste dans son pays, pour un tournage visiblement épique. Cette grande fresque d’une histoire romantique sur fond de malaise humain (la fameuse génération volée, les gamins aborigènes embarqués par l’Eglise, soit-disant pour les évangéliser), avec ses intentions quelque peu évoquées ci-dessus, réussit-elle son coup ? Tout d’abord dira-t-on qu’il faut être client du bonhomme et de la démesure naïve de son traitement. Les étendues désertes du bush australien sont un personnage à part entière, empreint de magie et de mystères (les actes "magiques" du petit garçon et de son père). Elles s’offrent au spectateur d’une façon tout à fait spectaculaire, dans la droite ligne de se que propose Luhrmann au fil des années. Son activité de réalisateur de pub (Chanel N°5, qui nous fait nous demander si c’est une pub qui nous fait penser à Moulin Rouge ! ou l’inverse) reprend de temps en temps le dessus pour des scènes tellement assumées dans l’excès que l’on a l’impression de digresser au sein du film –la déjà célèbre scène de la douche au seau d’eau de Hugh Jackman-, et sûrement ce qui fait qu’au final, même si l’ennui n’a jamais pointé le bout de son nez, nous manque l’étincelle qui fait les vrais bons films. Le divertissement est là, le voyage, mais pas l’éblouissement.

Le traitement des personnages, à gros traits, nous donne une sorte de caricature générale, même les aborigènes, dans une représentation carte postale vraiment artificielle. Le cinéma de Luhrmann se revendique de toute façon comme tel, et réussit bien à la faveur de certaines situations –l’entrée de Hugh Jackman au bal du village, tout en classe-, mais le ton ne sied pas à toute son histoire, qui aurait gagné à être plus naturaliste, dans ce cadre somptueux. On entre néanmoins dans le récit de façon aisée, à l’aide de la narration en voix-off du garçon, et d’un flash-back inaugural qui rappelle l’astuce de narration de Moulin Rouge ! Les deux films ont d’ailleurs beaucoup en commun, à commencer par Nicole Kidman et cette histoire d’amour atypique sur fond de narration par un des personnages. En définitive, un film sans grande surprise, qui nous donne beaucoup mais manque de souffle, et d’unité dans le traitement de son scénario. -

La tour infernale (1974)

Un film de John Guillermin

Après L’aventure du Poséidon il y a quelques temps, attachons-nous aujourd’hui au sommet du film catastrophe des années 70. A qui doit-on La tour infernale, parangon du genre ? Sûrement moins à John Guillermin, son réalisateur, qu’à la personne d’Irwin Allen, producteur et réalisateur surnommé "le roi des catastrophes" pour son apport au genre au fil des années ; il est d’ailleurs crédité ici de réalisateur des scènes d’actions, ce sui concerne une grande partie des 2h40 du métrage. La carrière de Irwin Allen est jalonnée par l’ombre de la catastrophe depuis les années 50. Déjà à la production de L’aventure du Poséidon en 1972, il réitère ici en promettant "plus de stars, plus d’action, plus de suspense" -dixit la bande-annonce d’époque.

Après L’aventure du Poséidon il y a quelques temps, attachons-nous aujourd’hui au sommet du film catastrophe des années 70. A qui doit-on La tour infernale, parangon du genre ? Sûrement moins à John Guillermin, son réalisateur, qu’à la personne d’Irwin Allen, producteur et réalisateur surnommé "le roi des catastrophes" pour son apport au genre au fil des années ; il est d’ailleurs crédité ici de réalisateur des scènes d’actions, ce sui concerne une grande partie des 2h40 du métrage. La carrière de Irwin Allen est jalonnée par l’ombre de la catastrophe depuis les années 50. Déjà à la production de L’aventure du Poséidon en 1972, il réitère ici en promettant "plus de stars, plus d’action, plus de suspense" -dixit la bande-annonce d’époque.

Après l’eau de The Poseidon Adventure, le nouveau danger de Le tour infernale est... le feu ! Pourquoi pas... De plus, la fameuse tour est un endroit tout à fait propice à la catastrophe, avec ses difficultés d’accès et ses quelques 135 étages qui en font un labyrinthe aux proportions homériques. Cette tour gigantesque est désignée comme la plus haute du monde dans le film ; elle représente le symbole de la réussite du monde capitaliste, mais ses dysfonctionnements nous montrent un tableau beaucoup moins reluisant : pour économiser les coûts de construction, on devine que tous les matériaux prévus par l’architecte (Paul Newman) ont été remplacés par de la marchandise bon marché. La tour va prendre feu et se déliter, petit à petit, à l’image du moral en berne de l’Amérique, en ces temps de crise pétrolière. La tour devient le symbole de cet idéal mis à mal, ainsi que le vestige d’un âge d’or hollywoodien qui a passé la main : les Coppola et consorts, inspirés par le cinéma européen, prennent d’assaut la Mecque du cinéma, cassant les limites d’un certain classicisme. Classicisme dont il est question ici ; on remarquera que les films catastrophes des années 70 font la part belle aux derniers représentants de cet âge d’or disparu, William Holden, Shelley Winters dans l'Aventure du Poséidon et même Fred Astaire dans le film qui nous intéresse aujourd’hui. Bien sûr, les rôles principaux sont tenus par des hommes dans la force de l’âge, ici Steve McQueen et Paul Newman, représentant ce besoin de héros et d’espoir dans cette décennie 70. Car si on décèle une mise en évidence de la lente désillusion face à l’idéal capitaliste, La tour infernale n’en reste pas moins un éloge sans équivoque à l’héroïsme et au sacrifice face à une situation de crise. L’accroche inaugurale ne vante-elle pas le courage des pompiers, auxquels est dédié le métrage ? C’est également une démonstration de force à l’américaine, qui déploie les grands moyens, techniques et humains, pour venir à bout de l’incendie : les voitures et camions de pompiers et autres hélicoptères déboulent dans le panorama à grands bruits. Newman, une fois la catastrophe passée, voudrait que la tour devienne "un temple dédiée à la connerie humaine" ; sa pensée est assez représentative de ce cinéma de crise, mais qui laisse néanmoins place à l’espoir.

Plus efficace que L'aventure du Poséidon, notamment dans les mises à mort des personnages -Robert Wagner et sa femme, seuls, prisonniers de flammes-, le film se caractérise par la surenchère, typique au genre. S’il a dû coûter plus cher, le film est également plus long, et il sa passe un certain temps avant le début de la catastrophe ; cela permet à tous les éléments constitutifs du drame (plans de construction non respectés, rapports de force père/fils, lien entre les personnages principaux) d’être clairement établis. Chose intéressante, alors que l’on pouvait entendre la chanson The morning after pendant l’Aventure du Poséidon, elle laisse la place ici à We may never love like this again ; alors que la première était plutôt positive, pleine d’espoir en n’omettant pas une situation difficile, la seconde est plus fataliste, et marque une plongée plus profonde dans le pessimisme, qui s’installe durablement.

Côté suspense, un film tout à fait recommandable, également radiographie de la période 70's américaine. -

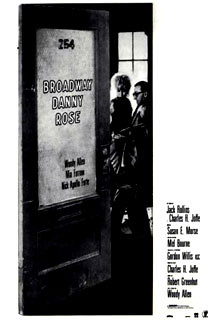

Broadway Danny Rose (1984)

Un film de Woody Allen

Nous sommes en 1984 et le cinéma de Woody Allen a déjà ses points culminants (Manhattan, Annie Hall, La rose pourpre du Caire). Son style est clairement établi : intellectuel, névrosé, parfois romantique et surtout, terriblement caustique.

Nous sommes en 1984 et le cinéma de Woody Allen a déjà ses points culminants (Manhattan, Annie Hall, La rose pourpre du Caire). Son style est clairement établi : intellectuel, névrosé, parfois romantique et surtout, terriblement caustique.

Danny Rose est un manager étrange, fantasque, capable de tout pour remonter le moral de ses troupes. C’est LE seul personnage de ce film ; tous les autres ne sont que périphériques, ou, mieux, des extensions de Woody Allen lui-même. Son humour, son élocution, sont l’unique objet du film, qu’il habite intégralement. Le flot des mots, dans une dynamique d’invasion, semble dicter sa loi au montage et à l’enchaînement des séquences. Une incroyable drôlerie émerge de ce flux ininterrompu, marquant un des meilleurs crus comiques du cinéaste New-yorkais. Une énergie hors du commun anime le tout, et, assortie à une faible durée (à peine 1h20), permet à l’ensemble de ressembler à une sorte de performance, un one-man show délirant. Les épisodes de la vie de Danny Rose sont vus au travers du prisme de ses amis, qui en discutent, attablés à un restaurant. On retrouvera la même construction plus tard, dans Accords et désaccords (1999), où des interviews de personnes connues (dont Allen) cautionnent le récit. Zelig, fameux docu-menteur réalisé par Allen un an avant Broadway Danny Rose, atteste encore de cette hésitation, cette impression de réel donnée par un dispositif qui installe le propos dans une sorte de réalité alternée qui préside au film.

La mise en scène, construite de longs travelling ou de plans fixes très composés (rehaussés par le choix du noir et blanc, typique du Woody Allen de la période fin 70’s-début 80’s) permet d’apprécier le spectacle d’un peu plus loin, ne se bornant pas à des plans rapprochés, ou à une simple mise en scène fonctionnelle, comme c’est le cas dans les films plus récents de Woody Allen.

Le passage de la poursuite dans le hangar à mascottes de la parade est un grand moment : après un coup de feu, une des baudruches est percée, laissant échapper dans l’air sa charge d’hélium. Les incartades entres les personnages prennent alors l’aspect d’un humour "cartoon" à la Tex Avery, à cause des voix, déformées par le gaz. C’est un bon exemple de l’imagination assez magique dont déborde le film. Mia Farrow, méconnaissable, fait penser à Faye Dunayay dans ce rôle d’une italienne hautaine, tellement high class comparé au pauvre Danny Rose que leur histoire donne au film un bel air de fantaisie, voire de parodie. En somme, un chef d’œuvre relativement méconnu du cinéaste. -

Yakuza (1975)