Un film de Woody Allen

Le Allen cuvée 2013 est plutôt un bon millésime : alternant films moyens (Scoop, Minuit à Paris), et vrais mauvais films (Vicky Cristina Barcelona, Vous allez rencontrer un un bel et sombre inconnu, To Rome with love) depuis l'incontestable réussite de Match Point, le réalisateur américain ne s'en tire pas trop mal ici. La palme aux acteurs, Alec Baldwin, Sally Hawkins notamment. La structure du film est aussi plus recherchée qu'habituellement, jouant finement avec le flash-back, liant malicieusement les scènes.

Comme souvent, les personnages ne sont pas ce qu'ils semblent être de prime abord ; Cate Blanchett, Jasmine dans le film, est, à ce titre, stupéfiante (même si on a profocdément du mal à s'attacher à elle, mais c'est une autre histoire). Le décalage entre la bourgeoise Jasmine et sa sœur, au quotidien plus modeste, explose lorsqu'elles cohabitent, après que Jasmine a vu son mariage atomisé par des tromperies extra-conjugales et autre scandale financier.

Le personnage principal a des traits alleniens (très verbeuse et totalement névrosée), mais l'ensemble donne une fraîcheur qu'on ne connaissait plus à ce cher Woody depuis des années. Une fraîcheur teintée de folie et même de mélancolie, la pauvre Jasmine paraissant parfois complètement paumée dans ce nouveau monde (celui de la sobriété financière, dira-t-on).

Autre point positif, l'intrigue et ses personnages nous emmènent sous des horizons où se jouent les nuances de gris ; rien ni personne n'est l'homme ou la femme idéale, la sphère des gens fortunés est décrite par petites touches impressionnistes, mais son constat est sans appel.

Ballade très amère aux pays des rêves désenchantés, le film, s'il est loin d'être parfait (fin abrupte, peu de personnages sympathiques), Blue Jasmine constitue le meilleur film de son auteur depuis un bail. Ce serait dommage de s'en priver.

"Can we please have an erection? What the hell is going on down there?"

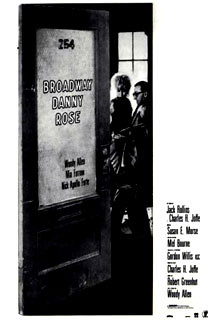

"Can we please have an erection? What the hell is going on down there?" Nous sommes en 1984 et le cinéma de Woody Allen a déjà ses points culminants (Manhattan, Annie Hall, La rose pourpre du Caire). Son style est clairement établi : intellectuel, névrosé, parfois romantique et surtout, terriblement caustique.

Nous sommes en 1984 et le cinéma de Woody Allen a déjà ses points culminants (Manhattan, Annie Hall, La rose pourpre du Caire). Son style est clairement établi : intellectuel, névrosé, parfois romantique et surtout, terriblement caustique.