Un film de Roy Ward Baker

Ce Vampire Lovers est un Hammer film singulier à bien des égards ; premièrement, il s’agit d’un film de vampires sans Dracula, chose assez rare pour la firme qui lui doit son succès (plus tard, la Hammer produira aussi Capitaine Kronos, tueur de vampires, Brian Clemens, 1974, sans rapports avec Dracula & Co). Le ton du film est donc bien différent, loin du statisme glacial de Christopher Lee, et, de façon relativement inédite va donner le rôle de prédateurs aux femmes, précédemment soumises au comte, corps et bien.

Ce Vampire Lovers est un Hammer film singulier à bien des égards ; premièrement, il s’agit d’un film de vampires sans Dracula, chose assez rare pour la firme qui lui doit son succès (plus tard, la Hammer produira aussi Capitaine Kronos, tueur de vampires, Brian Clemens, 1974, sans rapports avec Dracula & Co). Le ton du film est donc bien différent, loin du statisme glacial de Christopher Lee, et, de façon relativement inédite va donner le rôle de prédateurs aux femmes, précédemment soumises au comte, corps et bien.

Autre singularité, le film traite de manière frontale du thème du lesbianisme, d’abord choisi à des fins purement commerciales, mais dont le réalisateur s’empare de façon assez fine. Même si l’ensemble ne vise pas franchement à la suggestion (la plastique d’Ingrid Pitt n’aura plus de secrets pour vous), il ne s’agit ici que d’une facette du scénario, assez bien ficelé, de Harry Fine, Tudor Gates et Michael Style, qui ont tous trois lutté pour l’existence du film. Adapté de l’histoire "Carmilla" de Joseph Sheridan Le Fanu, ils tirent un hypnotisant récit en miroir (le même arc scénaristique va se répéter, autour de deux personnes, Carmilla et Marcilla, qui sont en réalité la seule Mircalla Karnstein). Les Karnstein, famille de la fameuse amante vampire, se retrouveront sur les écrans de cinéma à deux autres occasions, toujours dans des films produits par la Hammer : ce sera Lust for a Vampire (Jimmy Sangster, 1971) et Twins of Evil (John Hough, 1972) pour constituer ce qu’on peut appeler la trilogie Karstein.

Il est intéressant de noter que, quelques années plus tard, la Shaw Brothers fera elle aussi son entrée dans les récits ayant pour thème l'homosexualité féminine, avec Intimate Confessions of a Chinese Courtesan (1972), grande réussite formelle de la firme de Hong-Kong, qui connaîtra, elle aussi, une suite, intitulée Lust for Love of a Chinese Courtesan (1984)... Le rapprochement avec leurs ambitions artistiques respectives n’est plus à faire. Les similitudes entre les deux studios sont telles qu’un projet mêlant Van Helsing, personnage-star de la Hammer, et David Chiang, acteur fétiche des studios de Hong Kong, verra le jour en 1974, toujours sous la houlette toute britannique de Roy Ward Baker : La légende des 7 vampires d’or. La patine des deux firmes est caractéristique, comme les thèmes qu’ils ne cesseront de brasser durant toute leur période d’activité. Cependant, c’est plus dans une logique de la dernière chance que ce projet va aboutir, la Hammer voyant son règne dangereusement décliner au cours de la décennie 70.

La première scène de Vampire Lovers est très inhabituelle -et, de plus, n’est pas présente dans le récit original- ouvrant le métrage avec une aura clairement fantastique. Un homme, seul dans son château, observe ce qu’il pense être un vampire, évoluant sous un voile, lui donnant l’aspect d’un spectre ; les vampires n’ayant à notre connaissance jamais revêtu cet apparat fantomatique particulièrement poétique. A n’en point douter, cette séquence est l’une des plus belles mises en boîte par Roy Ward Baker, loin de ses calamiteux derniers films, et notamment du film à sketches The Monster Club (1980).

Peter Cushing, le Van Helsing de la série des Dracula, trouve ici un rôle légèrement décale, celui du Général, le premier à faire le choix d’abriter la famille maudite. La taille de son rôle, bien réduit par rapport aux films de l’âge d’or du studio, ne doit pas cacher l’intérêt de celui-ci dans le développement de l’intrigue, ni le talent toujours présent de cet acteur vénérable.

Film très original au sein des films à suites de la Hammer, il reste aujourd’hui d’une inquiétante étrangeté, saupoudré de séquences plus déshabillées qu’à l’accoutumée, tournées avec le soin qu’il se doit. Ceux pour qui Hammer est synonyme de scénarios à répétitions, jetez-vous sur ce film, fascinant à plus d’un titre !

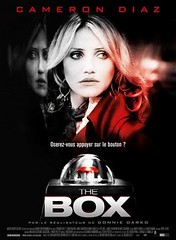

Voir un nouveau film de Richard Kelly relève personnellement d’une gageure, tant son Donnie Darko (2001) m’avait marqué en salles, il y a maintenant quelques années. Dès les premières minutes, la sensation d’assister à un moment indélébile de ciné, avec ce travelling circulant autour de Jake Gyllenhaal assis sur le bitume, était évidente. Ayant pour l’instant zappé Southland Tales (plus pour sa non-distribution en salles que ses critiques mitigées), j’étais plutôt fébrile en entrant dans la petite salle qui projetait The Box près de chez moi.

Voir un nouveau film de Richard Kelly relève personnellement d’une gageure, tant son Donnie Darko (2001) m’avait marqué en salles, il y a maintenant quelques années. Dès les premières minutes, la sensation d’assister à un moment indélébile de ciné, avec ce travelling circulant autour de Jake Gyllenhaal assis sur le bitume, était évidente. Ayant pour l’instant zappé Southland Tales (plus pour sa non-distribution en salles que ses critiques mitigées), j’étais plutôt fébrile en entrant dans la petite salle qui projetait The Box près de chez moi. Troisième épisode de la saga Dracula renouvelée par la Hammer Film, Dracula Prince of Darkness est réalisé quelques 7 ans après

Troisième épisode de la saga Dracula renouvelée par la Hammer Film, Dracula Prince of Darkness est réalisé quelques 7 ans après