Nous débutons aujourd’hui un nouveau rendez-vous à périodicité variable, la constitution de dossiers, plus fouillés que les articles généralement écrits ici, sur l’histoire du cinéma. Flottant tout en haut de notre panthéon cinéphilique, nous accordons aujourd’hui aux débuts de Kubrick cinéaste les honneurs de ce dossier.

Repères

Repères

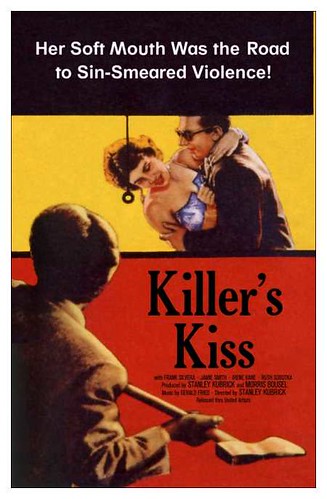

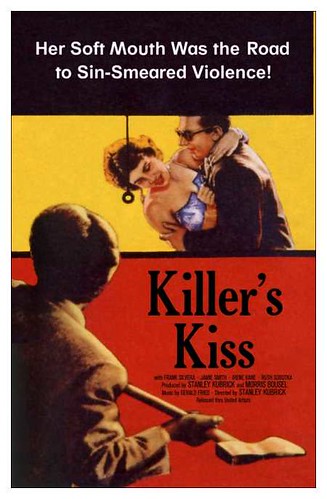

Stanley Kubrick réalise ses deux premiers films -si l’on oublie volontairement Fear and Desire, son premier essai rendu invisible par son auteur pour cause d’échec artistique- dans le style film noir, et débute ainsi la construction d’une œuvre qui marque par sa cohérence et par les signes récurrents qu’on va y trouver, ceci dès Le baiser du tueur (1955).

Le jeune Stanley Kubrick passe dès l’âge de 16 ans une étape primordiale, celle de son engagement comme photographe pour le magazine Look ; Il y développera le sens du cadre, et l’intérêt pour les scènes en milieu urbain. Dès le début des années 50, il sait qu’il veut devenir cinéaste. Par le biais de la photo, il va d’abord s’intéresser au documentaire et réussit à finaliser quelques courts sujets (Day of the Fight, Flying Padre, The Seafarers). On retrouve dans Le baiser du tueur le milieu de la boxe exploré dans un reportage photo antérieur, Prizefighter, ce qui lui a inspiré son premier film documentaire. La violence, les rapports de force sont déjà au cœur du film.

Lorsque Kubrick réalise Le baiser du tueur puis L’ultime Razzia, l’âge d’or classique du film noir est déjà derrière lui ; du Faucon Maltais (John Huston, 1941) à Règlements de compte (Fritz Lang, 1953) , d’Assurance sur la mort (Billy Wilder, 1944) à Pour toi j’ai tué (Robert Siodmak, 1948) en passant par certains précurseurs (J’ai le droit de vivre, 1937 ; M le maudit, 1931), le film noir a dessiné une vision désespérée de l’Amérique, en proie au cauchemar via une humanité infectée, et où règnent en maître la trahison, la cupidité, l’abus de pouvoir et par-dessus tout, le crime. En véritable homme-orchestre, Kubrick va utiliser ses caractéristiques comme conteneur idéal de ses thématiques et de ses motifs personnels. De plus, pour Le baiser du Tueur, son budget miniature de 40 000 $ lui intime de filmer en décors naturels et en investissant les traits stylistiques du film noir, eux-mêmes guidés en grande partie par un souci économique.

Lorsque Kubrick réalise Le baiser du tueur puis L’ultime Razzia, l’âge d’or classique du film noir est déjà derrière lui ; du Faucon Maltais (John Huston, 1941) à Règlements de compte (Fritz Lang, 1953) , d’Assurance sur la mort (Billy Wilder, 1944) à Pour toi j’ai tué (Robert Siodmak, 1948) en passant par certains précurseurs (J’ai le droit de vivre, 1937 ; M le maudit, 1931), le film noir a dessiné une vision désespérée de l’Amérique, en proie au cauchemar via une humanité infectée, et où règnent en maître la trahison, la cupidité, l’abus de pouvoir et par-dessus tout, le crime. En véritable homme-orchestre, Kubrick va utiliser ses caractéristiques comme conteneur idéal de ses thématiques et de ses motifs personnels. De plus, pour Le baiser du Tueur, son budget miniature de 40 000 $ lui intime de filmer en décors naturels et en investissant les traits stylistiques du film noir, eux-mêmes guidés en grande partie par un souci économique.

Le baiser du tueur prend pour cadre l’histoire d’un boxeur sur le retour, Garson, qui va faire la rencontre de Gloria, elle-même entretenant une relation avec un mafieux, Rappalo. Garson entre par là dans une situation compliquée pour extirper la jeune femme des griffes du bandit.

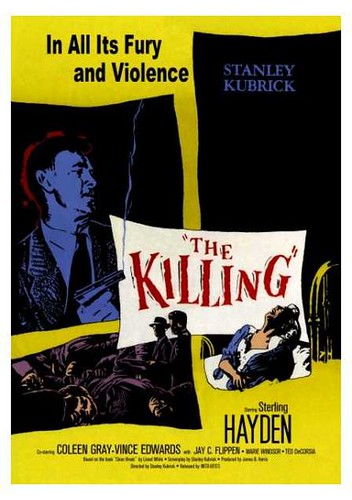

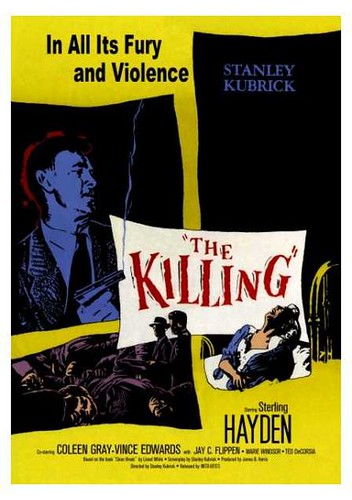

L’ultime razzia raconte un braquage dans la pure lignée du caper-movie, ou film de casse, et prend modèle sur le parangon du genre, Quand la ville dort (The Asphalt jungle), réalisé par John Huston en 1950. Ici, ce sont les recettes d’un hippodrome de courses hippiques qui sont visées. Johnny Clay (Sterling Hayden), instigateur du plan, met sur pied une équipe et confie à chacun une tâche bien précise. Tout est prévu sauf... une femme dont les ambitions vont détruire un à un les efforts de Clay.

Le baiser du tueur (Killer’s Kiss) et L’ultime razzia (The Killing) sont ainsi tous deux reliés par le film noir, et par une logique interne organisée par le flash-back et la narration en voix-off, tout en étant fondamentalement différents.

Les signes du film noir

Le baiser du tueur s’ouvre sur un homme, attendant sur le quai de la gare (joué par Frank Silvera, également présent dans Fear and Desire), et la narration s’engouffre directement dans un flash-back couvrant tout le film. Empruntant un trait caractéristique du film noir (surtout rendu célèbre via son usage par Welles -peut-être LE modèle de Kubrick- dans Citizen Kane), Kubrick utilise ici la voix-off dans un objectif triple : insister sur la dimension pré-destinée, pré-réglée de toute la narration et ainsi offrir un point de vue distancié, économiser des scènes d’exposition inutiles et enfin jouer avec cet élément par rapport à la perception qu’en a le spectateur ; démonstration.

La voix-off dans le film noir porte toujours, associée au dispositif du flash-back, la marque d’un passé trouble qui pèse sur les personnages, et qui les mène vers un destin le plus souvent funeste. Elle montre aussi clairement que le présent a beaucoup moins d’importance que le passé, ce qui limite, voire anéantit les possibilités d’actions des personnages : tout semble avoir été mal joué dès le début. Ici, c’est ce qui a l’air de se passer dans Le baiser du tueur, où ce boxeur en fin de carrière va monter encore une fois sur le ring, ce qui se soldera par un échec. Cependant, en jouant avec les conventions du film noir, Kubrick construit une trajectoire positive pour le personnage principal, qui à cet échec inaugural répondra une victoire finale, tant lors d’un combat hallucinatoire avec le bad guy de l’histoire où le public est remplacé par des mannequins inanimés, qu’avec Gloria. La surprise est présente ainsi tout du long, car on s’attend toujours plus à la mort et à l’échec dans un film noir, auxquelles répondent ici paradoxalement la vie et la réussite. Même si Kubrick désavouera le happy-end final, on ne peut que constater la logique de la mécanique du film. Dans L'ultime Razzia, la voix-off n’est pas une narration personnelle, mais celle d’un commentateur extérieur, qui laisse les événements paraître en mettant en évidence l’anomalie dans le système : ce sera une femme -jouée avec emphase par Marie Windsor-, avide de pouvoir et affublée d’un mari incapable mais faisant partie du plan de braquage, ne possédant aucune volonté propre (excellent Elisha Cook Jr.).

Kubrick utilise ensuite la voix-off dans un objectif flagrant d’économie, afin de laisser à ce vecteur d’informations le soin d’effectuer les transitions nécessaires entre chaque scène. Le film est construit, comme dans toute l’œuvre de Kubrick, autour de plusieurs séquences-blocs qui occupe chacune une place vitale dans la narration. Le baiser du tueur dure 1h05, L'ultime Razzia 1h20 : ce sont chacun des modèles d’économie et de précision narratives, même si L’ultime razzia est plus abouti et plus complexe ; dans ce dernier, la narration en voix-off offre une narration déconstruite, suivant un à un les itinéraires de chaque individu de la bande le jour J, qui recentre les enjeux ainsi que l’heure de la séquence, importante pour situer l’action dans le cours de la journée.

Kubrick utilise ensuite la voix-off dans un objectif flagrant d’économie, afin de laisser à ce vecteur d’informations le soin d’effectuer les transitions nécessaires entre chaque scène. Le film est construit, comme dans toute l’œuvre de Kubrick, autour de plusieurs séquences-blocs qui occupe chacune une place vitale dans la narration. Le baiser du tueur dure 1h05, L'ultime Razzia 1h20 : ce sont chacun des modèles d’économie et de précision narratives, même si L’ultime razzia est plus abouti et plus complexe ; dans ce dernier, la narration en voix-off offre une narration déconstruite, suivant un à un les itinéraires de chaque individu de la bande le jour J, qui recentre les enjeux ainsi que l’heure de la séquence, importante pour situer l’action dans le cours de la journée.

Enfin, Kubrick utilise la voix-off afin de jouer de ses caractéristiques propres : on pense à la scène du Baiser du tueur montrant Garson et Gloria au petit déjeuner le lendemain de leur première rencontre : alors que Garson ouvre la bouche pour parler, c’est le même Garson en voix-off qui nous fait part de ce qui s’est passé précédemment et de ce qu’il est en train de dire à Gloria ; et, alors que le spectateur a mis un temps d’adaptation pour comprendre le tour d’illusionniste que Kubrick nous a joué, le récit revient en prise de son directe avec la discussion entamée par Garson dans le champ. La voix-off, que Kubrick va utiliser dans nombre de ses films, ne cessera d’être déjouée dans ses attributions, notamment dans Barry Lyndon où le narrateur prend un malin plaisir à prendre de l’avance sur le récit et ainsi déjouer la tension dramatique.

Ajoutons maintenant que le film noir, n’étant pas un genre à proprement parler, n’est pas un engagement conscient de Kubrick qui se serait dit "Faisons un film noir". Il s’agit juste du fait que la tonalité générale de l’histoire ainsi que son style visuel et narratif correspondent à certains des éléments-clés repérés dans le film noir tel que décrypté par la critique française au sortir de la deuxième guerre mondiale. Cette vision noire correspond en effet à ce que Kubrick veut faire dans un film et dans son œuvre future. Dans L'ultime razzia, Kubrick pousse la marque du film noir dans ses derniers retranchements, offrant notamment à la caméra un massacre final paroxystique à la force intacte aujourd’hui. Le regard perdu d’Elisha Cook Jr. illustre parfaitement l’espoir déçu, perdu à jamais d’une vie meilleure ; lui a tout perdu dans l’affaire : sa femme et l’argent. Sterling Hayden, colosse aux pieds d’argile (Clay), prend plus sur lui l’irréelle pluie de billets finale.

Ajoutons maintenant que le film noir, n’étant pas un genre à proprement parler, n’est pas un engagement conscient de Kubrick qui se serait dit "Faisons un film noir". Il s’agit juste du fait que la tonalité générale de l’histoire ainsi que son style visuel et narratif correspondent à certains des éléments-clés repérés dans le film noir tel que décrypté par la critique française au sortir de la deuxième guerre mondiale. Cette vision noire correspond en effet à ce que Kubrick veut faire dans un film et dans son œuvre future. Dans L'ultime razzia, Kubrick pousse la marque du film noir dans ses derniers retranchements, offrant notamment à la caméra un massacre final paroxystique à la force intacte aujourd’hui. Le regard perdu d’Elisha Cook Jr. illustre parfaitement l’espoir déçu, perdu à jamais d’une vie meilleure ; lui a tout perdu dans l’affaire : sa femme et l’argent. Sterling Hayden, colosse aux pieds d’argile (Clay), prend plus sur lui l’irréelle pluie de billets finale.

Le baiser du tueur et L’ultime razzia : deux films bien différents

Le baiser du tueur et L’ultime Razzia comprennent chacun une organisation commune, qui en fait des films-système et baladent leurs protagonistes respectifs à travers les événements comme s’ils n’avaient pas de volonté propre ; on voit encore ici l’ombre du film noir, mais aussi l’influence d’une des grandes passions de Kubrick : les échecs. Comme le joueur talentueux qu’il était, il construit pour le film un plan précis dont tous les éléments s’emboîtent parfaitement.

Cependant, ils sont également bien différents dans leur approche, dans leurs moyens, jusque dans leur fabrication : Le baiser du tueur avait été tourné uniquement en décors naturels, l’Ultime Razzia principalement en studio (la préférence de Kubrick) : contrôle plus important sur toutes les composantes du plan, focalisation sur la performance des acteurs, le modèle de production de Kubrick change entre les deux films. Le baiser du tueur est l’œuvre, on l’a dit, d’un homme orchestre : à la fois scénariste, directeur photo, monteur, réalisateur, il rencontre avant L'ultime razzia James B. Harris, producteur indépendant avec qui il construit une manière plus équilibrée de s’occuper de ses films. La trajectoire des deux films sont opposées, l’une menant à l’espoir et l’autre à un sentiment profond de gâchis. Dans L’ultime razzia, le plan si bien construit par le personnage de Sterling Hayden se désagrège peu à peu de façon incontrôlable mais inéluctable, comme le personnage de Jack Torrance dans Shining ou HAL 9000 dans 2001, l’odyssée de l’espace. On peut d’ailleurs avancer qu’avec Le baiser du tueur, Kubrick veut surprendre son monde (et rejoint l’idée de son appropriation des codes d’un style cinématographique) en faisant échapper le héros à la mécanique implacable du fatum telle qu’observée si souvent dans le film noir. Si l’on y retrouve bien les affrontements physiques habituels, il esquive au moins à deux reprises sans le savoir des situations qui pourraient le mener à se perte. La première fois, alors qu’il doit rencontrer son manager devant le dancing où travaille Gloria, des saltimbanques lui piquent son écharpe et jouent avec lui. Comme sortis de nulle part, rendant la scène presque fantastique, ils symbolisent la main du destin qui écarte le boxeur d’une bagarre, que va subir son manager, les hommes de Rappalo venus pour rosser Garson le prenant pour lui. A la fin, le destin intervient favorablement une deuxième fois en faisant venir Gloria à la gare, alors que Garson était résolu pour partir, même seul. Et pareillement, la scène finale a une aura presque fantastique devant cet événement si inhabituel dans le genre. La chorégraphie d’ensemble est bien réglée, à l’image de la séquence de danse parfaitement exécutée par Ruth Sobotka -alors mariée à Kubrick.

Le procédé du flash-back n’est pas le même dans les deux films : si dans Le baiser du tueur, les flash-backs sont guidés par la résurgence d’un moment dans l’esprit du personnage qui nous parle en voix-off (avec comme transition l’effet en fondu caractéristique de vagues en cascade), dans L’ultime razzia il n’en est rien : il s’agit ici juste d’un éclatement du fil temporel de la narration, qui n’est pas soumis aux souvenirs de tel ou tel personnage, mais bien au commentaire omniscient d’un observateur extérieur.

L’ultime razzia est de la classe des grands et permet surtout un casting référentiel au noir qui marque les esprits : Sterling Hayden, Elisha Cook Jr., Marie Windsor ont tous tourné dans de grands films du cycle noir. La caméra est aussi plus libre dans L'ultime Razzia, multipliant les travellings élégants (qui auront la faveur du cinéaste tout au long de sa carrière). Le baiser du tueur n’est cependant pas indigent sur la forme : pris séparément, toutes les scènes du film sont ingénieuses, et découlent d’une vraie idée de mise en scène, notamment quand le couple Gloria/Rapallo regardent le match de boxe à la télévision en montage parallèle, ou l’union dans le même plan de personnages séparés dans l’espace (Gloria/Garson dans leurs appartements en vis à vis), ou encore la variation des angles de prises de vue lors du match de boxe -de l’angle des cordes, comme pour épouser la vision du spectateur du match, à des plans caméra à l’épaule cernant au plus près le visage du boxeur Garson, au style documentaire, on a cette sensation de rapidité, de danger qui rôde ; tous ces éléments font du film une œuvre soignée et prédit l’œuvre à venir. Pour la première fois dans l’œuvre de Kubrick on voit des hommes masqués dans L’ultime Razzia, élément récurrent de sa filmographie, chez qui tout le monde avance masqué (au sens propre ou au figuré). Les masques d’Alex et ses Drougs dans Orange mécanique sont d’ailleurs les mêmes que ceux utilisés dans l’Ultime razzia, preuve s’il en est de l’unité tracée par l’ensemble de ses films.

Pareillement, on peut enfin s’arrêter sur les scènes de bal dansant, récurrentes dans le cinéma de Kubrick : Quilty jouant à danser avec la mère de Lolita, faisant le spectacle pour les autres invités, le commandant de Barry Lyndon faisant sa parade amoureuse à la cousine du héros, Shining dans lequel même les fantômes continuent à danser dans la salle de bal, ou encore Alice et le mystérieux hongrois dansant dans Eyes Wide Shut. Dans Le baiser du tueur, un des lieux stratégiques de l’action est le dancing où travaille Gloria, dans lequel elle est semoncée par son chef et amant, le bandit Rappalo. Ces scènes prises dans tous les films de Kubrick témoignent des jeux sociaux si chers au cinéaste où tout n’est que bienséance et apparences, des manifestations de l’humain qui tente d’ordonner le chaos sous-jacent ; à l’image de Kubrick et de son cinéma.

Kubrick détermine une œuvre déjà visible dès ces deux films ; il y utilise le film noir comme vecteur de sa vision du cinéma, et donc des rapports humains (forcément dysfonctionnels).

Repères

Repères Lorsque Kubrick réalise Le baiser du tueur puis L’ultime Razzia, l’âge d’or classique du film noir est déjà derrière lui ; du

Lorsque Kubrick réalise Le baiser du tueur puis L’ultime Razzia, l’âge d’or classique du film noir est déjà derrière lui ; du

Kubrick utilise ensuite la voix-off dans un objectif flagrant d’économie, afin de laisser à ce vecteur d’informations le soin d’effectuer les transitions nécessaires entre chaque scène. Le film est construit, comme dans toute l’œuvre de Kubrick, autour de plusieurs séquences-blocs qui occupe chacune une place vitale dans la narration. Le baiser du tueur dure 1h05, L'ultime Razzia 1h20 : ce sont chacun des modèles d’économie et de précision narratives, même si L’ultime razzia est plus abouti et plus complexe ; dans ce dernier, la narration en voix-off offre une narration déconstruite, suivant un à un les itinéraires de chaque individu de la bande le jour J, qui recentre les enjeux ainsi que l’heure de la séquence, importante pour situer l’action dans le cours de la journée.

Kubrick utilise ensuite la voix-off dans un objectif flagrant d’économie, afin de laisser à ce vecteur d’informations le soin d’effectuer les transitions nécessaires entre chaque scène. Le film est construit, comme dans toute l’œuvre de Kubrick, autour de plusieurs séquences-blocs qui occupe chacune une place vitale dans la narration. Le baiser du tueur dure 1h05, L'ultime Razzia 1h20 : ce sont chacun des modèles d’économie et de précision narratives, même si L’ultime razzia est plus abouti et plus complexe ; dans ce dernier, la narration en voix-off offre une narration déconstruite, suivant un à un les itinéraires de chaque individu de la bande le jour J, qui recentre les enjeux ainsi que l’heure de la séquence, importante pour situer l’action dans le cours de la journée. Ajoutons maintenant que le film noir, n’étant pas un genre à proprement parler, n’est pas un engagement conscient de Kubrick qui se serait dit "Faisons un film noir". Il s’agit juste du fait que la tonalité générale de l’histoire ainsi que son style visuel et narratif correspondent à certains des éléments-clés repérés dans le film noir tel que décrypté par la critique française au sortir de la deuxième guerre mondiale. Cette vision noire correspond en effet à ce que Kubrick veut faire dans un film et dans son œuvre future. Dans L'ultime razzia, Kubrick pousse la marque du film noir dans ses derniers retranchements, offrant notamment à la caméra un massacre final paroxystique à la force intacte aujourd’hui. Le regard perdu d’Elisha Cook Jr. illustre parfaitement l’espoir déçu, perdu à jamais d’une vie meilleure ; lui a tout perdu dans l’affaire : sa femme et l’argent. Sterling Hayden, colosse aux pieds d’argile (Clay), prend plus sur lui l’irréelle pluie de billets finale.

Ajoutons maintenant que le film noir, n’étant pas un genre à proprement parler, n’est pas un engagement conscient de Kubrick qui se serait dit "Faisons un film noir". Il s’agit juste du fait que la tonalité générale de l’histoire ainsi que son style visuel et narratif correspondent à certains des éléments-clés repérés dans le film noir tel que décrypté par la critique française au sortir de la deuxième guerre mondiale. Cette vision noire correspond en effet à ce que Kubrick veut faire dans un film et dans son œuvre future. Dans L'ultime razzia, Kubrick pousse la marque du film noir dans ses derniers retranchements, offrant notamment à la caméra un massacre final paroxystique à la force intacte aujourd’hui. Le regard perdu d’Elisha Cook Jr. illustre parfaitement l’espoir déçu, perdu à jamais d’une vie meilleure ; lui a tout perdu dans l’affaire : sa femme et l’argent. Sterling Hayden, colosse aux pieds d’argile (Clay), prend plus sur lui l’irréelle pluie de billets finale.

Un justicier dans la ville est symptomatique du thème d'autodéfense illustré par un certain nombre de films américains dans les années 70. Ici, un architecte heureux en mariage voit sa vie basculer lorsque sa femme et sa fille sont violentées par des voyous. Peu à peu, il franchit les étapes qui le conduiront à incarner le Vigilante, traquant la racaille pour l’exterminer.

Un justicier dans la ville est symptomatique du thème d'autodéfense illustré par un certain nombre de films américains dans les années 70. Ici, un architecte heureux en mariage voit sa vie basculer lorsque sa femme et sa fille sont violentées par des voyous. Peu à peu, il franchit les étapes qui le conduiront à incarner le Vigilante, traquant la racaille pour l’exterminer.