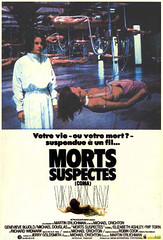

Un film de Michael Crichton

A la suite d'opérations bénignes sous anésthésie générale, de jeunes patients sombrent dans un état de mort cérébrale. Une chirurgienne va alors essayer d’en savoir plus…

Michael Crichton, auteur de romans de science-fiction qui nous a quitté récemment, s'est démarqué par quelques tentatives dans la réalisation. Diplômé de la Harvard Medical School et producteur historique de la série Urgences, la médecine est clairement son domaine de prédilection. Pour preuve, le très honnête thriller médical Morts suspectes (Coma), sorti en 1978 avec l’appui d'un casting sympathique ; Michael Douglas, Geneviève Bujold, Richard Widmark et des apparitions d’Ed Harris -encore avec des cheveux- et de Tom Selleck -déjà avec sa moustache.

Adapté d’un roman de Robin Cook, lui aussi spécialiste du domaine médical, le film nous entraîne, avec le personnage de Susan (Geneviève Bujold), dans les méandres du monde médical. Crichton emploie toutes les ressources nécessaires pour faire de l'hôpital hautement anxiogène un enfer, dans lequel la confiance nécessaire du patient vers le médecin est mise à mal par les plans démoniaques de l’autorité en place. Devant la pauvreté du décor hospitalier, peu photogénique, Crichton arrive à créer un réseau labyrinthique de couloirs et de salles toutes semblables (à l'image des chirurgiens et de leur uniforme réglementaire), participant à la claustrophobie et la paranoïa qui s’installe dans l’esprit du spectateur. Les individus y sont tels des souris de laboratoire, essayant de trouver la sortie, ou la résolution des comas inexpliqués. Une sorte de fil d’Ariane inversé (Thésée s’en sert pour sortir du labyrinthe et ainsi échapper au Minotaure, ici son utilisation vise à pénétrer le système, mais dans la même optique salvatrice) va alors guider Susan, de salles d'amphis jusque dans les tuyauteries et autres réseaux électriques, au cœur d’un secret inavouable. De même, la salle 8 symbolise le centre névralgique de l'hôpital, concentrant toutes peurs, tous dangers. On retrouvera une configuration analogue avec la chambre 237, centre maléfique d’un Overlook Hotel tout aussi tortueux dans Shining (Stanley Kubrick, 1980).

Certaines séquences parviennent à s'ancrer durablement sur la rétine : on pense à une poursuite dans une salle frigorifique où des corps congelés sont pendus comme des morceaux de viande dans une boucherie, ou la visite d’un centre de soins high-tech, dans lequel les patients sont maintenus horizontalement à un mètre du sol, dans un ambiance assez futuriste. On aime donc que Morts suspectes atteigne son objectif, ne laissant pas de répit au spectateur, délivrant un spectacle haletant secondé par des acteurs bien présents et un score efficace du grand Jerry Goldsmith : mission accomplie.

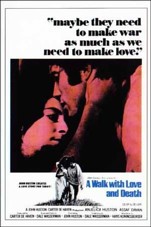

John Huston revisite le Moyen-âge et plus précisément la Guerre de Cent Ans avec ce film, aux antipodes des représentations hollywoodiennes auxquelles la période a généralement droit. Deux personnages, un jeune étudiant -Assaf Dayan- et une jeune fille noble -Angelica Huston dans son premier rôle-, vont errer dans un monde chaotique, où les paysans et les nobles se livrent à une lutte des classes -historiquement vérifiée. Ils rencontrent des individus des deux bords, ainsi que des gens d’Église intolérants et sots. Cette promenade est habitée par l’innocence et l’inexpérience des deux acteurs principaux, perdus dans un monde qui n’a plus de sens. Eux-mêmes ne savent que faire, à l’image du jeune étudiant qui tue un paysan en fuite sûrement plus jeune que lui ; le désordre -territorial, sentimental,...- crée le désordre. Le manque de direction, ce flottement dans lequel se trouvent nos deux héros fait perdre pareillement la direction du film, qui du coup peut occasionner un ennui poli, que dis-je, courtois.

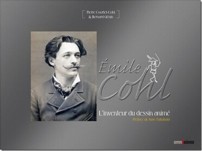

John Huston revisite le Moyen-âge et plus précisément la Guerre de Cent Ans avec ce film, aux antipodes des représentations hollywoodiennes auxquelles la période a généralement droit. Deux personnages, un jeune étudiant -Assaf Dayan- et une jeune fille noble -Angelica Huston dans son premier rôle-, vont errer dans un monde chaotique, où les paysans et les nobles se livrent à une lutte des classes -historiquement vérifiée. Ils rencontrent des individus des deux bords, ainsi que des gens d’Église intolérants et sots. Cette promenade est habitée par l’innocence et l’inexpérience des deux acteurs principaux, perdus dans un monde qui n’a plus de sens. Eux-mêmes ne savent que faire, à l’image du jeune étudiant qui tue un paysan en fuite sûrement plus jeune que lui ; le désordre -territorial, sentimental,...- crée le désordre. Le manque de direction, ce flottement dans lequel se trouvent nos deux héros fait perdre pareillement la direction du film, qui du coup peut occasionner un ennui poli, que dis-je, courtois. Profitons de l'article du jour pour faire état d’une publication remarquable, celle du livre Émile Cohl, l'inventeur du dessin animé. Fruit de nombreuses années de travail, cet ouvrage paru chez Omniscience nous fait découvrir le visage de celui par qui le cinéma d'animation a débuté, et qui fut pendant la plus grande partie de sa vie un caricaturiste de talent. A 50 ans, il décide de remettre à plat tout son savoir afin de donner vie à des dessins. Travaillant seul, il est l’archétype de l’artisan génial, et ce qui peut être qualifié d'expérimentations représente déjà un accomplissement immense. Pour être tout à fait exact, on remarquera tout de même que l'animation de dessins a commencé plus tôt, avant même le cinéma, grâce au Théâtre optique d’Émile Reynaud. Ce qu'il reste aujourd’hui de la production de Colh est, miracle, inclus dans ce livre décidément incontournable via 2 DVD édités par Gaumont, qui constituent le complément de l’édition consacrée au Cinéma premier, sortie en avril 2008. Ces disques ne représentent qu’un cinquième de la production de Reynaud et sont à considérer comme un véritable trésor de patrimoine. Dans le livre, on a également droit à une très belle introduction du grand Isao Takahata (Le tombeau des Lucioles), pleine de finesse et d’un profond respect pour l’œuvre du précurseur. Richement illustré, ce livre est à ne rater sous aucun prétexte, bénéficiant de plus d’un rapport qualité/prix imbattable (vous le trouverez au-dessous des 40 €).

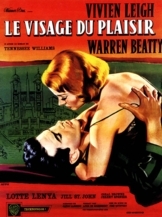

Profitons de l'article du jour pour faire état d’une publication remarquable, celle du livre Émile Cohl, l'inventeur du dessin animé. Fruit de nombreuses années de travail, cet ouvrage paru chez Omniscience nous fait découvrir le visage de celui par qui le cinéma d'animation a débuté, et qui fut pendant la plus grande partie de sa vie un caricaturiste de talent. A 50 ans, il décide de remettre à plat tout son savoir afin de donner vie à des dessins. Travaillant seul, il est l’archétype de l’artisan génial, et ce qui peut être qualifié d'expérimentations représente déjà un accomplissement immense. Pour être tout à fait exact, on remarquera tout de même que l'animation de dessins a commencé plus tôt, avant même le cinéma, grâce au Théâtre optique d’Émile Reynaud. Ce qu'il reste aujourd’hui de la production de Colh est, miracle, inclus dans ce livre décidément incontournable via 2 DVD édités par Gaumont, qui constituent le complément de l’édition consacrée au Cinéma premier, sortie en avril 2008. Ces disques ne représentent qu’un cinquième de la production de Reynaud et sont à considérer comme un véritable trésor de patrimoine. Dans le livre, on a également droit à une très belle introduction du grand Isao Takahata (Le tombeau des Lucioles), pleine de finesse et d’un profond respect pour l’œuvre du précurseur. Richement illustré, ce livre est à ne rater sous aucun prétexte, bénéficiant de plus d’un rapport qualité/prix imbattable (vous le trouverez au-dessous des 40 €). Warren Beatty, dans son deuxième grand rôle au cinéma (après La fureur dans le sang d’Elia Kazan) paraît d’abord assez risible dans le rôle d'un italien roulant les "r" comme personne ; mais l'intelligence du scénario, adapté d'un roman de Tennessee Williams, rattrape le coup.

Warren Beatty, dans son deuxième grand rôle au cinéma (après La fureur dans le sang d’Elia Kazan) paraît d’abord assez risible dans le rôle d'un italien roulant les "r" comme personne ; mais l'intelligence du scénario, adapté d'un roman de Tennessee Williams, rattrape le coup.