Un film de John Carpenter

Le dernier film du réalisateur de New-York 1997, Halloween ou L'antre de la folie est sorti directement en DVD en France. Après plus de dix ans sans nouvelles cinématographiques (sans compter, donc, les deux épisodes réalisés pour la série Masters of Horror en 2005-2006), est-un mauvais présage pour l'un des papes du genre fantastique / horreur ?

Carpenter aime à reprendre à son compte les archétype et les références du cinéma d'horreur. On a pu le constater avec son remake du Village des damnés, sa relecture du personnage de l'homme invisible (Les aventures d'un homme invisible, 1992), son hommage aux cinéma de Hong-Kong (Les aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin, 1986) ou encore son film de Vampires. Avec The Ward, une fois encore, il se réapproprie les codes d'un sous-genre particulier.

1966. Kristen, après avoir brûlé une maison, se trouve internée dans un hôpital psychiatrique, peuplé de spécimens uniquement féminins. Le "film d'asile" doit désormais être compris comme un sous-genre du film d'horreur à part entière : déambulation de la caméra dans des couloirs cliniques et inquiétants, regards sombres du personnel, questionnements sur la santé mentale des protagonistes et donc de toutes leurs actions et paroles, doute sur la fiabilité des traitements administrés... Tout est là ; rajoutons une pincée de fantastique (les griffes d'une créature mystérieuse qui agrippe la jeune héroïne dès l'affiche cinéma, par ailleurs outrageusement pompée sur celle de Jusqu'en enfer). Peu de surprises attendent les aficionados du genre, et ne parlons même pas du final, piqué de plusieurs films plutôt récents (dont on taira les noms, capables à eux seuls d'éventer cette fin) avec une telle franchise que cela devient gênant.

Mais alors, le spectateur s'y retrouve-t-il, dans cette histoire ? Tout d'abord, on peut faire confiance au sens de la mise en scène de Carpenter, toujours présent. Les travellings dans les couloirs, les panoramiques et plans larges, dans la salle de repos notamment, sont toujours efficaces lorsqu'il s'agit de faire naître une ambiance ; ici, un malaise, comme un petit rien qui cloche, constamment, nous interroge. Le passage du temps est totalement brouillé. Picturalement, par des jeux de fondus au noir récurrents et de surimpressions picturales flottantes ; dans la situation et les dialogues également. Le film constitue déjà un retour vers le passé, une époque révolue, les années 60. Dans l'hôpital, la question des traitements pratiqués est paradoxale : alors qu'une des jeunes patientes les qualifie de "futuristes", des internes s'étonnent, après l'observation d'une bonne vieille séances d'électrochocs, que ces mêmes traitements soient encore pratiqués, témoins d'un période, là aussi, lointaine. Carpenter s'amuse donc à brouiller les cartes par toutes les entrées possibles, au risque de s'attirer les foudres du spectateur. Celui-là pourra tout de même resté subjugué devant les beaux yeux d'Amber Heard, qui rappellent un peu ceux de Virginia Madsen, le belle de Dune, de Hot Spot, ou un peu plus tard, du terrifiant Candyman (Bernard Rose, 1993). Pour notre part, on se contentera de cela, le grand frisson promis ne nous ayant jamais, ici, véritablement étreint.

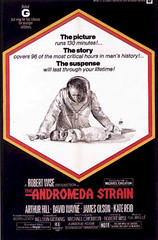

Adaptation d'un roman de Michael Crichton, Le mystère Andromède (The Andromeda Strain, le titre original, utilise le vocable plus scientifique de "variété") a plutôt bonne réputation. Wise a plus de bons films à son actif que de mauvais, et même plusieurs grands classiques (Nous avons gagné ce soir en 1949, Le jour où la Terre s'arrêta en 1951, West Side Story en 1961, La maison du diable en 1963, ...). Certes, Crichton est lui aussi, loin d'être un manchot dans sa partie, le thriller technologique -

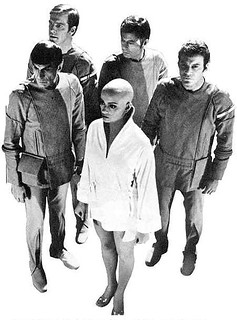

Adaptation d'un roman de Michael Crichton, Le mystère Andromède (The Andromeda Strain, le titre original, utilise le vocable plus scientifique de "variété") a plutôt bonne réputation. Wise a plus de bons films à son actif que de mauvais, et même plusieurs grands classiques (Nous avons gagné ce soir en 1949, Le jour où la Terre s'arrêta en 1951, West Side Story en 1961, La maison du diable en 1963, ...). Certes, Crichton est lui aussi, loin d'être un manchot dans sa partie, le thriller technologique - L'histoire de la naissance cinématographique du film, tirée de la série de science-fiction humaniste de Gene Roddenberry, est sans nulle doute plus passionnante que le film qui en a résulté. Souhaitant porter la mythologie Star Trek à l'écran dès le milieu des années 70, Paramount mise d'abord sur un projet de long-métrage, Star Trek : Planet of the Titans, dans lequel l'équipage du vaisseau Enterprise était opposés à leur ennemis classiques, les Klingons, autour d'un peuple antédiluvien, point d'origine de tous les autres, les Titans. Au détour d'un voyage dans le temps, l'équipage de Kirk se retrouvaient à incarner ces fameux Titans. Envisagé jusqu'au alentours de 1977 puis annulé, le projet laisse la place à une nouvelle série télé, baptisée Star Trek : Phase II, qui ira beaucoup plus loin dans sa phase de pré-production, le casting, scénarios et les storyboards ayant été produits (quelques-uns de ces derniers ont été utilisés dans la série Star Trek : The Next Generation). Quatre semaines avant le début de la production, la série est elle aussi annulée, mais le succès de Star Wars au cinéma ne peut laisser les exécutifs de Paramount insensibles. Un des scénarios écrits pour la série mort-née fut donc l'idée de départ de ce Star Trek : le film, qui est le seul de la série cinématographique à avoir été envisagé en indépendant, sans fin vraiment ouverte pour la suite des aventures. Intituler le métrage Star Trek : le film, fait d'ailleurs augurer d'un dernier baroud d'honneur, la conclusion de la série sur grand écran. Qui aurait pu imaginer que presque 50 ans après la série, un nouveau film serait encore en préparation ?

L'histoire de la naissance cinématographique du film, tirée de la série de science-fiction humaniste de Gene Roddenberry, est sans nulle doute plus passionnante que le film qui en a résulté. Souhaitant porter la mythologie Star Trek à l'écran dès le milieu des années 70, Paramount mise d'abord sur un projet de long-métrage, Star Trek : Planet of the Titans, dans lequel l'équipage du vaisseau Enterprise était opposés à leur ennemis classiques, les Klingons, autour d'un peuple antédiluvien, point d'origine de tous les autres, les Titans. Au détour d'un voyage dans le temps, l'équipage de Kirk se retrouvaient à incarner ces fameux Titans. Envisagé jusqu'au alentours de 1977 puis annulé, le projet laisse la place à une nouvelle série télé, baptisée Star Trek : Phase II, qui ira beaucoup plus loin dans sa phase de pré-production, le casting, scénarios et les storyboards ayant été produits (quelques-uns de ces derniers ont été utilisés dans la série Star Trek : The Next Generation). Quatre semaines avant le début de la production, la série est elle aussi annulée, mais le succès de Star Wars au cinéma ne peut laisser les exécutifs de Paramount insensibles. Un des scénarios écrits pour la série mort-née fut donc l'idée de départ de ce Star Trek : le film, qui est le seul de la série cinématographique à avoir été envisagé en indépendant, sans fin vraiment ouverte pour la suite des aventures. Intituler le métrage Star Trek : le film, fait d'ailleurs augurer d'un dernier baroud d'honneur, la conclusion de la série sur grand écran. Qui aurait pu imaginer que presque 50 ans après la série, un nouveau film serait encore en préparation ?