Un film de Tobe Hooper

Film d’épouvante réussi au plus haut niveau, Poltergeist nous offre de vrais moments de frousse, dans l’optique des classiques films de maison hantée. Sorti un an après L'Emprise (Sidney J. Furie), il utilise quelques ficelles similaires (une des scènes est particulièrement ressemblante, copiant le modus operandi "vu" dans l’Emprise), alors que dans le même temps il n’opère pas du tout dans la même logique : alors qur toute la tension du film de Furie est focalisée sur l’invisible, Poltergeist nous assène continuellement de visions toujours plus démonstratives. Vagues de fumées, apparitions dégoulinantes, déplacement d’objets, Hooper nous fait la totale. Ou devrait-on dire Spielberg (beaucoup) et Hooper (un peu), tant le film ressemble à s’y m éprendre à un Spielberg. Il y a tout : le quartier résidentiel tranquille (le film pourrait se passer dans le même monde qu’E.T., dont il propose la copie parfaite), la petite famille sans histoires dont on suit le quotidien de façon sensible, humoristique, toujours connectés à l’émotion ; les enfants y jouent un rôle central, et l’on vit un enlèvement d’enfant comme dans E.T. (que Spielberg réalise la même année).

Film d’épouvante réussi au plus haut niveau, Poltergeist nous offre de vrais moments de frousse, dans l’optique des classiques films de maison hantée. Sorti un an après L'Emprise (Sidney J. Furie), il utilise quelques ficelles similaires (une des scènes est particulièrement ressemblante, copiant le modus operandi "vu" dans l’Emprise), alors que dans le même temps il n’opère pas du tout dans la même logique : alors qur toute la tension du film de Furie est focalisée sur l’invisible, Poltergeist nous assène continuellement de visions toujours plus démonstratives. Vagues de fumées, apparitions dégoulinantes, déplacement d’objets, Hooper nous fait la totale. Ou devrait-on dire Spielberg (beaucoup) et Hooper (un peu), tant le film ressemble à s’y m éprendre à un Spielberg. Il y a tout : le quartier résidentiel tranquille (le film pourrait se passer dans le même monde qu’E.T., dont il propose la copie parfaite), la petite famille sans histoires dont on suit le quotidien de façon sensible, humoristique, toujours connectés à l’émotion ; les enfants y jouent un rôle central, et l’on vit un enlèvement d’enfant comme dans E.T. (que Spielberg réalise la même année).

Les rapports de force au sein de la famille sont au centre des enjeux, notamment quand la mère n’arrive plus à communiquer avec sa fille "évaporée", et que le père prend le relais, lui qui saura mieux y faire car "c’est lui qui donne les punitions" ! On retrouve un double inversé du couple Richard Dreyfus - Teri Garr, au bord de l’implosion, quand Craig Nelson et JoBeth Williams sont très fusionnels. Dans les deux cas, le centre de notre attention est fixée sur la famille, excellent point d’ancrage qui permet de donner vie à un scénario par une dimension familière. La critique économique et n’est pas non plus très loin, quand un promoteur immobilier cherche à faire construire un nouveau quartier sur un cimetière, car ce cimetière est, ma foi, fort bien situé : les morts y ont une vue d’enfer... Bref, les modes de vie à l’occidentale sont raillés en filigrane ; c’est quand même sympathique (bien qu’un poil hypocrite) de voir la télé pointée du doigt, responsable de la venue dans notre monde des revenants, alors que la décennie 80 est clairement celle de notre chère petite lucarne, aujourd’hui bourré jusqu’au trognon d’inepties qu’on n’aurait jamais osé mettre à l’antenne, même dans les eighties.

Dans Poltergeist, on on est mis nez à nez avec une maison vivante, à l’instar de Monster House (Gil Kenan, 2006), une production plus récente toujours aux commandes de Spielberg. Cette parenté est donc avérée par ce flot d’aspects qui nous fait nous demander si Spielberg n’aurait pas intégralement réalisé le film. Les références -au début un peu lourdes- à l’univers de Star Wars sont également typiques d’un Spielberg, habitué à citer les personnages de son ami Lucas dans ses films -remember le bar Obi Wan dans Indiana Jones et le temple maudit (1984).

La patte de Tobe Hooper, dont la sensibilité est clairement plus accentuée vers l’horreur -il réalisa Massacre à la tronçonneuse en 1974-, reste bien visible dans le film, qui n’est pas exempt d’excès gores ; ces moments équilibrent bien la balance avec la tranquillité (le quartier, la famille, certains morceaux musicaux) qu’on peut parfois ressentir. Personnellement, j’aurais quand même fait l’impasse sur la dernière péripétie (les squelettes...) qui en rajoute un peut trop dans le grand guignol, et le film, sans ça, aurait été juste parfait au niveau du dosage des effets. Mention TB (au lieu de TB+, donc) pour ce Poltergeist qui, aujourd’hui encore, sait nous faire voyager dans la sphère du surnaturel avec de beaux effets spéciaux garantis sans numérique ! Et, y ’a pas à dire, la saveur est incomparable...

Disponibilité vidéo : DVD zone 2 - éditeur : Warner Home Video France ; Blu-ray zone free chez le même éditeur, au Royaume-Uni ou aux US.

Source image : jaquette dvd US Warner Bros.

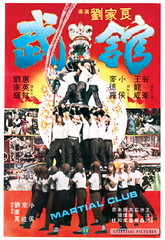

Martial Club est la deuxième participation de Liu Chia-Liang à l’édifice cinématographique créé pour le médecin expert en arts martiaux Wong Fei Hung, figure historique chinoise du 19e siècle. Il est incarné dans le film par le frère adoptif du réalisateur, Liu Chia-Hui, alias Gordon Liu déjà au même poste sur

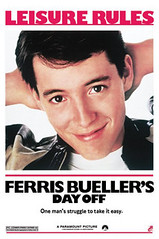

Martial Club est la deuxième participation de Liu Chia-Liang à l’édifice cinématographique créé pour le médecin expert en arts martiaux Wong Fei Hung, figure historique chinoise du 19e siècle. Il est incarné dans le film par le frère adoptif du réalisateur, Liu Chia-Hui, alias Gordon Liu déjà au même poste sur  Après des vacances bien méritées dans les paysages enchanteurs des côtes croates, il paraît opportun d’écrire quelques mots sur cette Folle journée d’école buissonnière vécue par Ferris Bueller ; au même titre que les îles dalmates aux couleurs pratiquement irréelles, qui incarnent une sorte d’idéal rêvé, le film déroule une trame qui relève d’un fantasme ancré à l’identique dans l’imaginaire collectif ; les idéaux défendus -ici liberté, jouissance de l’instant, résistance contre l’autorité parentale, et donc la toute puissance de la jeunesse- sont bien différents.

Après des vacances bien méritées dans les paysages enchanteurs des côtes croates, il paraît opportun d’écrire quelques mots sur cette Folle journée d’école buissonnière vécue par Ferris Bueller ; au même titre que les îles dalmates aux couleurs pratiquement irréelles, qui incarnent une sorte d’idéal rêvé, le film déroule une trame qui relève d’un fantasme ancré à l’identique dans l’imaginaire collectif ; les idéaux défendus -ici liberté, jouissance de l’instant, résistance contre l’autorité parentale, et donc la toute puissance de la jeunesse- sont bien différents.

To live and die in L.A., titre original bien meilleur que son équivalent passe-partout français, sonne comme une épitaphe, ainsi qu’une note d’intention, basique mais bien servie, dans un film qui est le produit de son époque. Polar léché, montrant des flics en jeans marchant comme des cow-boys (ah, la démarche de William Petersen...) vivant dans des villas ensoleillées au bord de la côte californienne, le film pourrait être démodé aujourd’hui. Accompagnée d’une bande originale alignant des titres eighties en diable, il reste pourtant un grand moment de cinéma.

To live and die in L.A., titre original bien meilleur que son équivalent passe-partout français, sonne comme une épitaphe, ainsi qu’une note d’intention, basique mais bien servie, dans un film qui est le produit de son époque. Polar léché, montrant des flics en jeans marchant comme des cow-boys (ah, la démarche de William Petersen...) vivant dans des villas ensoleillées au bord de la côte californienne, le film pourrait être démodé aujourd’hui. Accompagnée d’une bande originale alignant des titres eighties en diable, il reste pourtant un grand moment de cinéma.