Un film de Sam Raimi

Au sortir du succès d’Evil Dead, Raimi choisit la voie de la diversification avec la comédie loufoque qu’est Crimewave ; du cinéma cartoon co-écrit avec les frères Coen, dans le style du furieusement barré Arizona Junior. C’est bien simple : vous vous rappelez la séquence Tex Avery du restaurant dans The Mask (Chuck Russell, 1994) ? Etirez-la sur 1h30, rajoutez deux méchants grimaçant comme les compères cambrioleurs dans Maman, j’ai raté l’avion, secouez le tout avec un mélange de Jim Carrey et de Matthew Broderick dans le rôle principal (il s'agit en fait du comédien Reed Birney), et vous obtenez ce ticket pour montagnes russes qu’est Mort sur le gril.

Au sortir du succès d’Evil Dead, Raimi choisit la voie de la diversification avec la comédie loufoque qu’est Crimewave ; du cinéma cartoon co-écrit avec les frères Coen, dans le style du furieusement barré Arizona Junior. C’est bien simple : vous vous rappelez la séquence Tex Avery du restaurant dans The Mask (Chuck Russell, 1994) ? Etirez-la sur 1h30, rajoutez deux méchants grimaçant comme les compères cambrioleurs dans Maman, j’ai raté l’avion, secouez le tout avec un mélange de Jim Carrey et de Matthew Broderick dans le rôle principal (il s'agit en fait du comédien Reed Birney), et vous obtenez ce ticket pour montagnes russes qu’est Mort sur le gril.

Les Coen au scénario, Raimi à la réalisation : le film hérite des deux paternités. Résumer le scénario n’est pas très important, tant il est accessoire ; Sam Raimi signe un film uniquement visuel, où les gags ne dépendent pas directement des acteurs mais plutôt de la façon dont ils sont filmés.

Rami signe un chassé-croisé cartoonesque, à base de travellings avant à toute allure, de champ/contre-champ en ping-pong, tout en éclairages psychédéliques. Sur le rythme d'une rumba endiablée, on y fait des ronds de fumée en forme de danseuse affriolante (passage en image par image qui rappelle la séquence de la danse macabre en stop motion dans le premier Evil Dead), un méchant évite de peu les assiettes qui lui sont lancées à la figure, on joue à se faire coincer la main dans la boîte à gants -et on trouve ça drôle, en plus! -, bref, Crimewave, c'est un festival d'idées à la minute filmé avec une énergie - hystérie? - créatrice rare.

La musique joue donc un rôle important, même si ni Joseph LoDuca, compositeur de la musique d'Evil Dead, ou Danny Elfman (Darkman ou encore les Spider-Man) ne sont de la partie. Rythmée, frénétique, enjouée, elle fait montre de l'artifice cinématographique, tout comme les décors en carton-pâte, souvent vides. Les quelques personnages de l'intrigue sont seuls à l'écran, se croisant sans cesse, à l'exception notable de la scène de bar. C'est dans cette configuration que se déroule la meilleure scène du film, où l'héroïne, pour échapper à son massif assaillant, ouvre les portes d'une exposition sur la sécurité et les caméras-mouchards -dont le héros est l'installateur. Devant elle se dressent alors une multitude de murs et de portes, donnant l'impression de se prolonger à l'infini, déconnecté de la réalité du dehors. Elle va donc passer les portes une à une, valsant à chaque fois entre les parois, dessinant un solo dansé mémorable. Elle est suivie par une caméra semblant être libérée de toute contrainte, dans un travelling latéral continu. En plan de coupe, l'affreux bestial offre un contrepoint parfait, tout en force brute, défonçant les murs les uns après les autres... Jusqu'à une porte blindée heureusement solide. L'espace de cette séquence nous aura transporté ailleurs, jusque dans un couloir indéfini hors du temps et de la réalité, déjà bien altérée, du film.

Préfigurant certains aspects du très beau Darkman (l'hystérie des plans cartoon, appliquée ici au traitement plus tragique de la figure du super-héros), Mort sur le gril est, ne serait-ce que sur la foi de cette séquence, à découvrir de toute urgence. De plus, quand on commence son film par des nonnes lancées à toutes blindes dans une vieille voiture, de nuit, le film qui en découle ne peut pas être tout à fait mauvais... Encore que.

Après le succès populaire des Aventuriers de l’Arche perdue, Spielberg remet le couvert en mettant son héros en avant dès le titre, dans la pure tradition du serial, à la Flash Gordon ou Buck Rogers. Sur l’affiche française, un avant-titre précède son intronisation : Depuis Les aventuriers de l’Arche perdue, l’aventure a un nom : Indiana Jones ! Un serial qui n’en est pas vraiment un, ne serait-ce que par le budget pharaonique dont Spielberg a pu jouir pour l’occasion. Malgré tout, l’amour du genre est prégnant à chaque instant.

Après le succès populaire des Aventuriers de l’Arche perdue, Spielberg remet le couvert en mettant son héros en avant dès le titre, dans la pure tradition du serial, à la Flash Gordon ou Buck Rogers. Sur l’affiche française, un avant-titre précède son intronisation : Depuis Les aventuriers de l’Arche perdue, l’aventure a un nom : Indiana Jones ! Un serial qui n’en est pas vraiment un, ne serait-ce que par le budget pharaonique dont Spielberg a pu jouir pour l’occasion. Malgré tout, l’amour du genre est prégnant à chaque instant. Réalisateur doué, doublé d’un don d’orateur hors pair pour faire partager sa passion du cinéma, Bertrand Tavernier aura touché à une multitude de genres : polar, chronique sociale, film historique, et même science-fiction, comme nous le prouve sa cuvée 1980, adapté d’un roman de l’anglais David Compton.

Réalisateur doué, doublé d’un don d’orateur hors pair pour faire partager sa passion du cinéma, Bertrand Tavernier aura touché à une multitude de genres : polar, chronique sociale, film historique, et même science-fiction, comme nous le prouve sa cuvée 1980, adapté d’un roman de l’anglais David Compton. They're back.

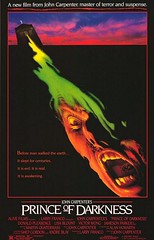

They're back. Film de genre, film d’épouvante, Prince des Ténèbres s’assume comme tel de bout en bout. Malgré l'introduction d'une possible romance, l’ambiance n’est pas adoucie pour autant. Le métrage voit l’affrontement de deux mondes : le religieux et le scientifique, le technique et la croyance. Un prêtre est mort, un autre vient enquêter, assisté par une équipe de chercheurs. Dans le domaine scientifique, le spectateur est prévenu : "Oubliez tout ce que vous savez de la réalité" nous dit le professeur Birack. La réalité du film, dès lors, n’est pas régie par les lois dont nous avons l’expérience, et nous emmène sur les terres du surnaturel. Les deux mondes coexistent durant tout le film, dans un huis clos qui enferme l’équipe de scientifique dans une église. Deux dialogues contradictoires s’affrontent ici, celui d’une pensée empirique et d’une croyance.

Film de genre, film d’épouvante, Prince des Ténèbres s’assume comme tel de bout en bout. Malgré l'introduction d'une possible romance, l’ambiance n’est pas adoucie pour autant. Le métrage voit l’affrontement de deux mondes : le religieux et le scientifique, le technique et la croyance. Un prêtre est mort, un autre vient enquêter, assisté par une équipe de chercheurs. Dans le domaine scientifique, le spectateur est prévenu : "Oubliez tout ce que vous savez de la réalité" nous dit le professeur Birack. La réalité du film, dès lors, n’est pas régie par les lois dont nous avons l’expérience, et nous emmène sur les terres du surnaturel. Les deux mondes coexistent durant tout le film, dans un huis clos qui enferme l’équipe de scientifique dans une église. Deux dialogues contradictoires s’affrontent ici, celui d’une pensée empirique et d’une croyance.