Un film de Dick Richards La décennie 70’s est celle d’un renouveau du film noir souvent inspiré (Chinatown, Le privé). Au modernisme du film d’Altman, Adieu ma jolie version Richards oppose un classicisme affirmé : retour au film d’époque dépeignant avec force détails le Los Angeles des années 40 ; l’inusable détective Philip Marlowe, interprété par la dégaine un brin fatiguée de Robert Mitchum, semblant sortir lui aussi d’un passé lointain, l’acteur étant symbole d’une certain cinéma de l’âge d’or d’Hollywood, celui-là même du film noir. La même année que le bon Yakuza, lui aussi relecture du genre croisé avec celui des mafias japonaises, il traîne ses guêtres vieillissantes d’affaires en affaires n’ayant de prime abord aucun rapport évident entre elles. Un ancien bandit vient lui demander son aide pour retrouver sa blonde ; (trop) rapidement expédiée, l’affaire l’éclaboussera quelques temps plus tard. Cet enchevêtrement d’intrigues, entraînant le personnage dans un parcours labyrinthique où il doit se perdre lui-même, pour espérer résoudre l’énigme, s’inspire de la structure même des romans noirs de Hammett et consorts (Raymond Chandler, pour le coup), assemblages finement bricolé de trames narratives précédemment utilisées sous forme de nouvelles, publiées dans les pulp magazines.

La décennie 70’s est celle d’un renouveau du film noir souvent inspiré (Chinatown, Le privé). Au modernisme du film d’Altman, Adieu ma jolie version Richards oppose un classicisme affirmé : retour au film d’époque dépeignant avec force détails le Los Angeles des années 40 ; l’inusable détective Philip Marlowe, interprété par la dégaine un brin fatiguée de Robert Mitchum, semblant sortir lui aussi d’un passé lointain, l’acteur étant symbole d’une certain cinéma de l’âge d’or d’Hollywood, celui-là même du film noir. La même année que le bon Yakuza, lui aussi relecture du genre croisé avec celui des mafias japonaises, il traîne ses guêtres vieillissantes d’affaires en affaires n’ayant de prime abord aucun rapport évident entre elles. Un ancien bandit vient lui demander son aide pour retrouver sa blonde ; (trop) rapidement expédiée, l’affaire l’éclaboussera quelques temps plus tard. Cet enchevêtrement d’intrigues, entraînant le personnage dans un parcours labyrinthique où il doit se perdre lui-même, pour espérer résoudre l’énigme, s’inspire de la structure même des romans noirs de Hammett et consorts (Raymond Chandler, pour le coup), assemblages finement bricolé de trames narratives précédemment utilisées sous forme de nouvelles, publiées dans les pulp magazines.

Malgré la prestance toujours intacte de Mitchum, parfait dans le rôle (il réitérera son interprétation du détective Philip Marlowe dans une version du Grand Sommeil en 1978), le film peine à intéresser, faute de personnages bien exploités. L’image, comme le moral du privé, est terne ; cauchemar fiévreux d’où émerge cependant une poignée d’images lumineuse, comme l’entrée en scène de Charlotte Rampling, hommage à Assurance sur la mort (Billy Wilder, 1944). Mais rien n’empêchera la narration de l’amener mollement vers un twist final que le spectateur aura deviné depuis longtemps. Peu de sentiments sorte le film de l’apathie générale qui le guette rapidement, même si l’ensemble n’est pas uniformément plat : voir la séquence où l’on voit Marlowe se faire littéralement tabasser par une matronne de bordel, puis répliquer par une beigne aux effets sanguinolents et comiques à souhaits.

Si le film se détache donc ouvertement des préoccupations du moment, ses choix scénaristiques le ramène à une époque sombre de l’histoire, semblable sur certains points à l’atmosphère pesante des années 70 dont nous vivons le revival dans les années 2010. La mention de la seconde guerre mondiale laisse planer une ombre persistante sur les personnages, d’ailleurs dans la pénombre tout du long. On remarque aussi le McGuffin des victoires de Joe DiMaggio qui, après un espoir, se soldera par un échec : un film dépressif, comme enfermé dans son monde artificiellement recréé.

70's - Page 9

-

Adieu ma jolie (1975)

-

La colline a des yeux (1977)

Un film de Wes Craven

The hills have eyes… Quel drôle de titre ! Si, à la différence de sa traduction française, la version originale impose un groupe de voyeurs, les deux s’entendent sur une proposition monstrueuse (la nature affublée d’attributs d’êtres de chair et de sang), et sur une ambiance étrangement mythologique. Craven, qui deviendra plus tard l’inventeur d’une mythologie urbaine inspirée (Freddy, le croquemitaine qui tue dans les rêves), n’est ici pas dénué d’ambition. Puisant la substance de son histoire dans un fait divers du XVIIe siècle, il offre dès les premières minutes de son film un arrière-plan mythologique très prégnant. Nommant des personnages Jupiter, Pluton et Mercure, invisibles dans un premier temps, scrutant d’un lieu surélevé une famille de touristes s’aventurant dans le désert, Craven les identifie de fait comme possesseurs d’un ascendant sans équivoque sur le monde. A ce moment-là, on pourrait même imaginer les touristes observés du ciel par les dieux issus de la mythologie romaine. Ces caractéristiques démiurgiques seront peu encouragées par la suite, même si "Papa Ju" émet une sentence tout ce qu’il y a de prémonitoire au chef de famille américain. Comme si, à la manière d’un dialogue tout droit sorti d’une tragédie antique, les individus de la colline possédaient une prescience qu’ils ne pouvaient partager qu’avec les dieux.

The hills have eyes… Quel drôle de titre ! Si, à la différence de sa traduction française, la version originale impose un groupe de voyeurs, les deux s’entendent sur une proposition monstrueuse (la nature affublée d’attributs d’êtres de chair et de sang), et sur une ambiance étrangement mythologique. Craven, qui deviendra plus tard l’inventeur d’une mythologie urbaine inspirée (Freddy, le croquemitaine qui tue dans les rêves), n’est ici pas dénué d’ambition. Puisant la substance de son histoire dans un fait divers du XVIIe siècle, il offre dès les premières minutes de son film un arrière-plan mythologique très prégnant. Nommant des personnages Jupiter, Pluton et Mercure, invisibles dans un premier temps, scrutant d’un lieu surélevé une famille de touristes s’aventurant dans le désert, Craven les identifie de fait comme possesseurs d’un ascendant sans équivoque sur le monde. A ce moment-là, on pourrait même imaginer les touristes observés du ciel par les dieux issus de la mythologie romaine. Ces caractéristiques démiurgiques seront peu encouragées par la suite, même si "Papa Ju" émet une sentence tout ce qu’il y a de prémonitoire au chef de famille américain. Comme si, à la manière d’un dialogue tout droit sorti d’une tragédie antique, les individus de la colline possédaient une prescience qu’ils ne pouvaient partager qu’avec les dieux.

trace primitive du territoire revendiqué

Présence bien étrange que ces observateurs, dès lors que l’on découvre les personnages à l’écran : de véritables hommes des cavernes, cheveux en broussaille, visages noircis par la crasse, vêtus de peaux de bêtes et de colliers d’os. Cette famille dégénérée, se ruent sur les rares aventureux osant se risquer dans les plaines arides et rocailleuses du désert. Dans leur objectif, une famille de touristes américains en route vers la Californie : les parents, leur fille déjà mère et son mari, à qui s’ajoutent Brenda et Bobby, deux autres enfants du couple de parents, puis un couple de chiens, nommé la Belle et la Bête. Quand Craven choisit cette famille comme cible de "la colline", il revisite et dynamite plusieurs thèmes très américains : celui de la frontière, de la famille et de la lutte contre le bien et mal.

L’enjeu de départ est clairement celui de la conquête de nouveaux territoires, du repoussement de la frontière, thème créateur des Etats-Unis, et pivot central du western de l’âge d’or d’Hollywood, dont Craven livre une version alternative, dégénérée, à l’image de la famille des barbares. La route que trace le pater familias n’est pas "la plus directe", loin s’en faut, pour se rendre en Californie. Le tenancier d’une station service le lui fera d’ailleurs remarquer. L’objectif ? La découverte d’une mine donnée en héritage, que le père entend conquérir. Il s’agit de s’y rendre pour prendre possession (il ne voulait pas que l’on s’approche de ma mine, dira le père, s’appropriant déjà son point de mire, alors que le vieillard les avertissait du danger d’aller sur ces terres). Expansion, enrichissement, la dynamique de la conquête est ici revue sous l’angle double de l’horreur survival, genre périphérique, et du western, genre classique détourné par La colline a des yeux.

L’ombre du western plane sur le scénario de La Colline…, de façon distordue, déformée. Les plaines arides offrent le décorum adéquat, mais à la différence de l’histoire réelle des Etats-Unis (conquête et anéantissement des indiens qui occupaient le territoire), ici c’est la caravane des yankees qui se trouve immobilisée au beau milieu du territoire des autochtones. Et ce n’est pas pour rien que la séquence dite de la caravane, montrant l’invasion de l’espace privé des touristes, est un moment fort repris dans le très bon remake commandé par Craven en 2006, réalisé par le frenchie Alexandre Aja. C’est les Indiens qui prennent le fort d’assaut, et tout ce que l’on peut dire, c’est que la cavalerie n’arrivera pas… Et, alors que la famille de dégénérés s’organise et communique par talkie-walkie, la famille de touristes doit redoubler d’ingéniosité pour trouver de vraies ruses de sioux : en témoigne, le piège tout simple du lasso posé à terre que l’on soulève de loin quand l’ennemi est arrivé à l'endroit désiré, ou l’usage de la mère en tant qu'appât, qui montre aussi que la civilisation n’est qu’un vernis qui part bien vite lorsqu’il est question de survie.

Les deux familles, justement, ne sont pas si différentes que cela : elles ont chacune leur chef (le père de famille dans les deux cas), et, alors que les touristes bénissent leur repas dans une prière tout ce qu’elle a de plus grave, la famille des sauvages, ayant kidnappé le bébé, se réjouissent d’avoir "quelque chose à manger pour fêter Thanksgiving" ! Ce qui est assez savoureux, avouons-le, tant la célébration de cette fête a une signification différente pour les américains ou pour les amérindiens. Alors qu’elle signifie un remerciement pour les bienfaits apporté par le Nouveau Continent et la bonne entente avec les indigènes (!), elle est pour les amérindiens le rappel du génocide de leur peuple, et le point de départ des guerres indiennes. Inutile de vous dire vers quelle option se dirige la famille de Papa Ju…

Craven fait exploser le cercle familial, soit d’une façon directe (la famille de touristes se sépare en trois pour chercher du secours ; le clan des sauvages cannibalisant le père de la famille de touristes, le vieux de la station et un des chiens de la famille) ou plus latente (le vieux de la station essence, parent de Papa Ju, l’a laissé pour mort dans le désert après l’avoir attaqué à coups de marteau : le trauma familial est physique en plus d’être psychologique), chacun ne se remettant pas de la cassure.

Finalement, c’est la lutte entre le bien et le mal qui est à l’œuvre, sachant que la famille cannibale est directement pointé du doigt comme représentant le côté obscur de la Force. Malgré tout, comme on l’a vu, à l’aide du détournement d’événements historiques et des positions antagonistes autochtones/conquérants, la frontière se brouille malgré les exactions terribles commises par la famille de dégénérés. On s’aperçoit vite que le microcosme que forme l’ensemble des deux familles ne peut s’accommoder que de violence : ainsi, des deux chiens Belle et la Bête, il était évident que la Belle serait très tôt sacrifiée, tandis que c’est la Bête qui tient la revanche des touristes entre ses crocs. Et que dire du plan final, qui voit le visage d’un des derniers survivants du clan des touristes se teinter de rouge, l’air aussi hagard et perdu que les prétendus sauvages ? Tout n’est plus que violence. C’est donc bien dommage que, malgré des thèmes hautement intéressant, le film ne soit pas à la hauteur de ses ambitions : effets mal gérés (la trace de main ensanglantée dans la caravane, amenée sans rythme ; les colliers d’os qui brinqueballent dans un cliquetis cheap de postprod’ désynchronisée), allure d’ensemble très, très bis, performances d’acteurs moyennes (le vieux de la station, Papa Ju qui gambade dans les rochers alors qu’il poursuit sa proie), le film a énormément vieilli aujourd’hui. Reste cet affrontement atypique et la gueule incroyable de Michael Berryman, qui rempilera pour une suite du père Craven quelques années plus tard.

-

Ciné d'Asie : Vengeance (1970)

Un film de Chang Cheh

Précédant de deux années Le justicier de Shanghai, Vengeance met en avant un David Chiang transpirant le charisme par tous ses pores. A-t-on jamais vu, dans le cinéma de Hong-Kong, pareille classe s’imposer à l’écran ? Le cinéaste, très inspiré par les figures hollywoodiennes torturées et charismatiques en diable de James Dean et Marlon Brando, façonne le personnage de Hsia Lo Kuan de la même façon. Il sourit rarement, offrant un visage mutique, hantant les lieux pour mener une vendetta sans merci contre les meurtriers de son frère. Méthodique, froid, il va œuvrer pour la perte de ces assassins.

Précédant de deux années Le justicier de Shanghai, Vengeance met en avant un David Chiang transpirant le charisme par tous ses pores. A-t-on jamais vu, dans le cinéma de Hong-Kong, pareille classe s’imposer à l’écran ? Le cinéaste, très inspiré par les figures hollywoodiennes torturées et charismatiques en diable de James Dean et Marlon Brando, façonne le personnage de Hsia Lo Kuan de la même façon. Il sourit rarement, offrant un visage mutique, hantant les lieux pour mener une vendetta sans merci contre les meurtriers de son frère. Méthodique, froid, il va œuvrer pour la perte de ces assassins.Un opéra sert de lien entre les deux personnages de Ti Lung (le frère assassiné) et David Chiang : ils sont acteurs et jouent dans les mêmes spectacles, le film étant ponctué de scènes sublimes tournées au ralenti, dont les plans fixes clashent avec les mouvements heurtés des combats auquel se livre David Chiang, véritable ange vengeur. Le théâtre donne une tonalité dramatique qui ne s’éloigne pas tant que cela des tragédies grecques. Les affaires qui se jouent ont tout de l’intrigue politique et des jeux d’influence, qui voueront tout ce petit monde à la mort. Auparavant metteur en scène de théâtre, Chang Cheh s’est servi ici de son bagage technique et nous offre un de ses films les plus personnels.

Ti Lung et David Chiang constituent le duo qui prévaut souvent dans les films de Chang Cheh (La Rage du Tigre, 1971, Le sabreur solitaire, 1969) : deux figures photogéniques, qui promeuvent l’idéal d’une amitié entre hommes où la femme n’a pas sa place. L’attention du réalisateur, tout entière dévoué au personnage sombre de David Chiang, traite le personnage comme une figure démiurgique qui prend la place de la justice. Les habits de Chiang le placent déjà bien au-dessus des autres, toujours sans une tâche, de plus toujours coiffé au millimètre ; il inspire le respect.

Se déroulant dans les années 20, le film offre un tableau d’une rare violence (le meurtre de Ti Lung, cruel au possible, le spectateur étant pris comme le personnage d’un tangible sentiment d’incompréhension, de rare et d’injustice), qui s’oppose avec la beauté des cadres et des personnages. Bâti sur une succession d’oppositions, rythmiques, sonores et d’état (stabilité versus mouvement, bruit versus silence, beauté versus horreur), le film vise une dramatisation des événements à l’extrême, attisant constamment l'attention du spectateur. Les débordements gore, nombreux et marquants, font des personnages des suppliciés victimes d'une brutalité que tout condamne. La portée de l'acte de justice de David Chiang n'en a que plus de poids.

Le retour constant aux scènes d’opéra offre une lecture parallèle des actions, celles répétées de l’opéra se reproduisant avec un mimétisme troublant dans la réalité du film. Mise en abîme du métier d’acteur, les personnages ont maintes fois joué leur mort pour n’être finalement plus tout à fait vivant. Et, quand leur mort "réelle" survient, elle paraît d’ailleurs moins les affecter que leur mort jouée ; en témoigne l’ultime sursaut de David Chiang pour porter un coup fatal au dernier instigateur du complot encore en vie. Véritable réflexion sur les modes de représentation du réel, Vengeance donne à voir un spectacle profond et tragique, digne héritier des tragédies grecques.Lectures connexes :

Un seul bras les tua tous

Le bras de la vengeance -

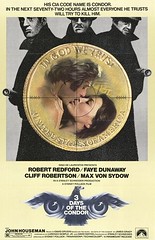

Les trois jours du Condor (1975)

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique du film de Sydney Pollack :

-

Ciné d'Asie : Le justicier de Shanghai (1972)

Un film de Chang Cheh & Pao Hsueh-Li

Première apparition marquante de Chen Kuan Tai (qu'on avait apprécié dans le bon Combat de maîtres), c’est également le rôle principal qu’il porte, celui de Ma Yun-Chen, avec une présence incontestable de tous les instants.

Première apparition marquante de Chen Kuan Tai (qu'on avait apprécié dans le bon Combat de maîtres), c’est également le rôle principal qu’il porte, celui de Ma Yun-Chen, avec une présence incontestable de tous les instants.

Le film n’est pas, à proprement parler, à ranger dans le cinéma d’arts martiaux (kung-fu et film de sabre), mais plutôt dans la lignée des films de gangsters, le personnage principal s’offrant une ascension fulgurante dans les milieux de la pègre chinoise. La musique s’oriente aussi vers des terrains moins connus pour la Shaw, moins exotiques et plus contemporains, plus mélodiques et graves (mélodie à la flûte qui offre une certaine parenté avec les Parrains). Chang Cheh, accompagné pour l’occasion à la réalisation de Pao Hsueh-Li, porteur du projet ayant entraîné Chen Kuan Tai pour le rôle, signe un film à l’ampleur rarement égalée dans toutes les productions de la firme de Hong-Kong (avec Les 14 amazones). Sur 2h05, on suit l’histoire d’un gars de la rue, qui n’a que ces poings et une ambition dévorante pour devenir enfin quelqu’un. Il prend pour modèle un chef de la pègre locale, Tan Si (David Chiang, impérial). Ma Yun-Chen incarne donc plutôt un anti-héros, tant ses aspirations vont en contradiction avec l’honnêteté et la droiture dont sont souvent drapés les personnages principaux. Ces caractéristiques classiques vont ici être l’apanage du compagnon de Ma, qui, s’il commence le film en prêtant de l’argent à Ma, finira par être son cocher : les honnêtes gens n’ont qu’une place congrue dans l’univers des mafieux.

Le justicier de Shanghai, alias The Boxer From Shantung (alias aussi Le bonze, la brute et le méchant pour sa sortie ciné en France !), est filmé avec une vraie envie de montrer de beaux plans, qu’ils soient fixes (les intérieurs colorés, les champs / contrechamps cadrés au plus près des acteurs) ou en mouvements (les quelques combats, où se déchaînent une violence très graphique). Certains enchaînements paraissent cependant étranges, comme coupés, la caméra finissant le plans au beau milieu d'un mouvement. Tourné en 1972, il illustre la bataille que se livrait fin 60’s - début 70’s la Shaw Brothers et la Golden Harvest, montée par le dissident Raymond Chow. A l’époque, il triomphe avec les films de Bruce Lee, acteur dépité par Run Run Shaw venu se réfugier chez son adversaire, lui offrant des conditions (dont des prestations salariales) bien plus avantageuses. D'où le look et le style de combat de Chen Kuan Tai, tout en poings.

Le justicier de Shanghai va donc s’égrener sur un canevas type du film de Mafia (ascension / chute / rédemption), les fusillades ou bastonnades de films ricains étant ici remplacés par des combats kung-fu. Combats sanglants selon la philosophie de Chang Cheh, orchestrant un combat final tout simplement titanesque et excessif, noyé sous des torrents d’hémoglobine, dans le style de l’hallucinant final de La rage du Tigre (1971). La mise en forme a sûrement influencé John Woo, assistant réalisateur sur le film ; on note notamment de beaux ralentis lors des combats. Notons que les 4 As, ou le gang des haches, a inspiré Stephen Chow pour la partie gangster du très fun Crazy Kung-Fu. N’oublions pas non plus que, la même année, sort le premier Parrain. S’il est difficile d’établir un rapport de cause à effet entre ces deux films, il est néanmoins évident que ce type de récits était dans l’air, et que l’ascension nombriliste d’un ambitieux traduisait celles dont on entendait parler dans la vie de tous les jours, symbole de la réussite (américaine) pour le monde entier. Le film en profite pour fustiger ces pratiques, le personnage de Ma, apparemment adulé et entouré, n’en étant que plus isolé (ses seules amies sont les prostituées qu’il paye et la bande qu’il fait vivre ; sa seule amitié réelle restera celle de son éternel ami). Il perdra de façon tout aussi irrémédiable l’amour de la seule fille qui retient son attention. Son indéfectible attachement à Tan Si pourrait cependant faire douter le spectateur sur ses préférences...

Chang Cheh fait une fois de plus la part belle aux amitiés viriles, avec une belle fidélité entre les deux personnages masculins principaux. Les femmes n'ont droit qu'à un espace tout à fait réduit ; toutes les filles du fim sont d'ailleurs des prostituées, ce qui en dit long sur la philosophie de Chang Cheh...

Film magistral, Le justicier de Shanghai offre un échantillon de haute volée de la versatilité de la Shaw Brothers. Un des tous meilleurs films de la Shaw Brothers.