Un film de Bruce McDonald

Dans un climat actuel relativement morose en ce qui concerne les films d'horreur réussis (les découvertes récentes de 30 jours de nuit et de Laisse-moi entrer ont eu du mal à faire émerger un quelconque intérêt), la découverte d'un petit film sans prétention, mais à l'efficacité et l'originalité indéniable, est tout à fait agréable.

Grant Mazzy, voix d'une radio locale, est pris avec la petite équipe qui l'entoure (sa productrice et la standardiste) dans un déchaînement d'événements horrifiques qu'ils vivent de l'intérieur, enfermés dans le studio d'enregistrement.

Dès le prologue, l'ambiance a quelque chose de tout à fait unique, Mazzy (excellent Stephen McHattie, vu notamment dans Watchmen - les gardiens) déclamant à son micro une petite histoire banale qui finit dans un maelstrom de mots qui semble effacer à la parole toute signification propre, ne laissant la place qu'à une suite de syllabes incompréhensibles. Pendant ce temps, on suit à l'écran les circonvolutions d'une courbe d'oscilloscope qui frémit à la moindre parole. La séquance donne le ton (et bien plus) du film, hanté par la voix caverneuse de Mazzy, dont l'assurance, déjà quelque peu mise à mal (ancienne gloire de la radio nationale, il doit se contenter de la petite ville de Pontypool), est rapidement émiétée par les violences imcompréhensibles que semble subir la ville, et dont notre groupe est le rapporteur aveugle.

La perception des personnages en huis-clos, sur des événements dont ils ne peuvent être q'auditeurs, est non seulement une excelllente idée, mais également une transformation de l'essai en film qui est tout sauf évidente. Un plan fixe sur la courbe de fréquence de voix du reporter, seul personnage à témoigner de l'extérieur, aurait pu tomber à l'eau ; c'étair sans compter sur les rapports de forces savamment dosés, ainsi que l'empathie pour tous les personnages que l'on peut éprouver, tour à tour.

On perçoit, hors de l'influence capital du livre dont l'histoire est tirée ("Pontypool changes everything" de Tony Burgess), l'idée de reprendre l'idée d'Orson Welles pour adaptation radiophonique de La guerre des mondes : le film, nous offrant un portrait de la réalité défomé par le prisme de la radio, questionne notre crédulité sur les événements qu'on nous décrit. Comme si l'on avançait dans le noir et qu'on cherchait des astuces impossible pour se guider tout de même. Derrière l'économie de moyens (et l'unté de lieu) dont fait preuve le métrage, se rappelle à notre bon souvenir les épisodes mémorables de La Quatrième Dimension de Rod Serling, situations impossibles, paraboles du comportement humain. Un personnage supplémentaire, apparaissant dans un mouvement théâtral, éjecté par une trappe, viendra donner de l'eau au moulin des interrogations de la petite troupe, et confortera la lecture du spectateur. Fort de son idée, le film avance comme une flèche vers son dénouement, non sans accuser le coup ne fois a situation posée.

Même si le film est moins palpitant dans son deuxième tiers, les indices semés et l'apparente raison de l'épidémie de violence qui sévit (hommes et femmes assaillant des bâtiments comme un seul homme, sans raison, s'entre-tuant en déblatérant un charabia incompréhensible) force l'admiration par sa portée métaphysique, quasi-mystique. Mazzy, tel un prêtre halluciné, finra le film d'une façon bien étrange, qui peut être interprété de bien des façons.

McDonald signe un bon là une très bonne surprise, tendue et noire comme l'enfer, tirant le meilleur parti de ces maigres moyens.

Séquence Je me souviens : Festival du film d'animation d'Annecy 2006, je fais partie des chanceux qui peuvent voir en avant-première le film de Gil Kenan, jeune réalisateur récemment remarqué pour son court-métrage The Lark. Salle bondée, lunettes 3D chaussées, l'unviers disparaît dans la pénombre et deux figures bien connues se fendent d'une introduction filmée : Steven Spielberg et Robert Zemeckis. Après un compliment élogieux pour le festival ("greatest animation film festival in the world", quand même !), ils disparaissent et le film commence, non sans être marqué d'un cartouche explicite (AFF pour Annecy Film Festival) au cas où un facétieux pirate se trouve dans la salle et filme ladite projection.

Séquence Je me souviens : Festival du film d'animation d'Annecy 2006, je fais partie des chanceux qui peuvent voir en avant-première le film de Gil Kenan, jeune réalisateur récemment remarqué pour son court-métrage The Lark. Salle bondée, lunettes 3D chaussées, l'unviers disparaît dans la pénombre et deux figures bien connues se fendent d'une introduction filmée : Steven Spielberg et Robert Zemeckis. Après un compliment élogieux pour le festival ("greatest animation film festival in the world", quand même !), ils disparaissent et le film commence, non sans être marqué d'un cartouche explicite (AFF pour Annecy Film Festival) au cas où un facétieux pirate se trouve dans la salle et filme ladite projection.

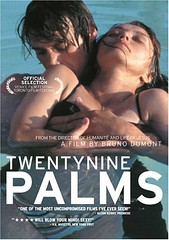

Le choc. La crise. Les larmes, la terreur, lors de la découverte de ce film au cinéma il y a queslques années, qui résonne encore aujourd’hui. Ce film, l’histoire d’un couple hors normes (un américain et une russe) est un dépassement, un exploit, une prouesse. Surpassant le clivage si facile des genres, Bruno Dumont réussit à embrasser toutes les ambiances dans ce road-movie indie. Une trame minimaliste, forte, lourde, fabuleusement visuelle. Une histoire régressive entre deux personnes trop proches dans ce désert pour une fois vraiment (désert).

Le choc. La crise. Les larmes, la terreur, lors de la découverte de ce film au cinéma il y a queslques années, qui résonne encore aujourd’hui. Ce film, l’histoire d’un couple hors normes (un américain et une russe) est un dépassement, un exploit, une prouesse. Surpassant le clivage si facile des genres, Bruno Dumont réussit à embrasser toutes les ambiances dans ce road-movie indie. Une trame minimaliste, forte, lourde, fabuleusement visuelle. Une histoire régressive entre deux personnes trop proches dans ce désert pour une fois vraiment (désert).