Un film de Nicholas Ray

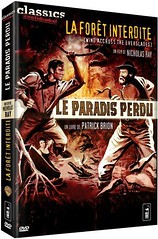

La forêt interdite est une sorte de film maudit, qu'il fait bon voir dans la sublime collection lancée par Wild Side Vidéo, les Classics Confidential. Si, exceptionnellement, j'ai apposé le nom de la collection dans le titre, c'est que cette chronique a pour sujet autant le DVD que le film. Quel pur objet de jouissance cinéphile ! La format, petit et qui tient bien en main, les pages au grammage épais, les photos d'époques, les lobby cards et autres encarts publicitaires ainsi qu'une lettre Nicholas Ray, la somme d'infos rassemblée est exceptionnelle, et combine un certain idéal cinéphile : pouvoir remettre le film en contexte avec les clés de lecture sur le tournage, l’origine du projet, les tenants et aboutissants de sa singularité... Il y en avait matière ici, entre un casting ô combien hétéroclite (pratiquement aucun acteur n'est comédien de formation), un exténuant tournage en extérieurs (dans le parc naturel des Everglades, au sud de la Floride), un Nicholas Ray complètement perdu qui se fera exclure avant la fin du tournage, une première version estimée à trois heures, ramenée à 1h30, ... Un beau texte clair et didactique de Patrick Brion nous apprend tout cela, épaulé par un habillage graphique élégant : il s'agit encore ici d'une réussite éditoriale éclatante pour l'équipe de Wild Side.

La forêt interdite est une sorte de film maudit, qu'il fait bon voir dans la sublime collection lancée par Wild Side Vidéo, les Classics Confidential. Si, exceptionnellement, j'ai apposé le nom de la collection dans le titre, c'est que cette chronique a pour sujet autant le DVD que le film. Quel pur objet de jouissance cinéphile ! La format, petit et qui tient bien en main, les pages au grammage épais, les photos d'époques, les lobby cards et autres encarts publicitaires ainsi qu'une lettre Nicholas Ray, la somme d'infos rassemblée est exceptionnelle, et combine un certain idéal cinéphile : pouvoir remettre le film en contexte avec les clés de lecture sur le tournage, l’origine du projet, les tenants et aboutissants de sa singularité... Il y en avait matière ici, entre un casting ô combien hétéroclite (pratiquement aucun acteur n'est comédien de formation), un exténuant tournage en extérieurs (dans le parc naturel des Everglades, au sud de la Floride), un Nicholas Ray complètement perdu qui se fera exclure avant la fin du tournage, une première version estimée à trois heures, ramenée à 1h30, ... Un beau texte clair et didactique de Patrick Brion nous apprend tout cela, épaulé par un habillage graphique élégant : il s'agit encore ici d'une réussite éditoriale éclatante pour l'équipe de Wild Side.

Fin du XIXème siècle, Floride. La mode est aux parures de plumes que les dames de la haute-société arborent avec fierté. Un professeur d'histoire naturelle fraîchement arrivé décide de mettre un terme au braconnage des oiseaux qui permettent ces excentriques accesoires. Il se rend dans le parc naturel des Everglages, une zone marécageuse où la vie sauvage exerce tous ses droits... ou presque, car sous le joug d'un braconnier, Cottonmouth (joué par Burl Ives), et de ses sbires. L'universitaire lettré, qui a forgé ses idées dans les livres, se heurte au natif de cette zone qui en a, lui, une connaissance empirique. Ce dernier, avec sa barbe rousse, et la façon dont il régente son groupe, peut rappeler le pirate Billy Leech (joué par George Sanders) dans Le cygne noir (Henry King, 1942) ; entre gouaille festive et sanction aussi cruelle qu'immédiate. Walt Murdoch (Christopher Plummer), le professeur, a la conviction passionnelle du respect de l'environnement chevillée au corps ; tant, que lorsqu'il arrache sa plume de la coiffe d'une riche passante, son geste peut être considéré, même par le spectateur, pour de l'arrogance. Les deux personnalités vont s'affronter dans un combat autant idéologique que physique, Cottonmouth étant en position de supériorité sitôt Murdoch arrivé sur le terrain des Everglades. Une sorte de chasse, un jeu du chat et de la souris, implicitement signifié par le nom de Cottonmouth (lorsqu'il est prononcé dans le film, l'on entend plutôt "cat and mouse").

Puis il y a la nature. L’intarissable Bertrand Tavernier, qui intervient dans les bonus, qualifie La forêt interdite de "premier film écologique", tant l'impression d'évoluer en plein milieu d'un environnement préservé, vierge de toutes traces de civilisation, est prégnante. Ray a utilisé des stocks-shot achetés à Disney, qui s'intègrent d'ailleurs très bien au métrage : coucher de soleil d'un rose onirique, scènes de chasses brutales (un crocodile croque un héron), on est parfois proche du documentaire. C'est par cette omniprésence du règne sauvage, bien plus que par les dialogues ou positions des personnages, que passe le message écologique de protection de la nature. Au point même que la dernière phrase de Cottonmouth "Il a raison... Je ne les ai jamais vraiment bien regardés", en désignant les oiseaux, paraît de trop. Un plan muet sur le visage de Burl Ives devant le spectacle qui s'offre à lui aurait suffi.

Le film s'octroie également une romance entre Murdoch et une jeune femme immigrée, Naomi, dont quelques scènes surnagent, notamment celle de leur baiser sous le kiosque à musique, charmant. Chana Eden, l'interprète de Naomi, a toute la fraîcheur de son inexpérience, et apparaît rayonnante à l'écran. Seuls les immigrés (un indien et elle) sont bienveillants envers Murdoch, car même lorsqu'il apporte la preuve manifeste d'un trafic de plumes au tribunal, on l'enverra paître. L'homme se retrouve rapidement seul au milieu des prédateurs, humains comme animaux.

Le contenu, on l'a vu, est bien là ; l'exécution et sa juste transmission au spectateur souffre malheureusement de scories inhérente à son tournage et son montage : dépossédé de toute intervention sur le film avant même la fin du tournage, Ray n'en est pas responsable (et quand bien même, il aurait visiblement été incapable de faire mieux). Ça et là, des transitions apparaissent étranges, des plans pas aboutis, et notamment cette fin qui sera tournée par l'équipe technique. On retiendra tout de même l'excellente scène de beuverie entre les deux personnages principaux, révélatrice de points communs insoupçonnés ; on peut désormais interpréter la première apparition de Burl Ives, en inverse vertical (les pieds en haut du cadre), comme symbole du double inversé qu'il constitue avec Murdoch. Des éléments de valeur, provenant du scénario de Budd Shulberg, tombé amoureux de la région et porteur du projet ; mais Ray aura raté son coup. L'histoire du tournage est à nos yeux bien plus palpitante que le film, à lire absolument !

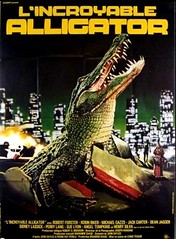

Passé dans la case "Trash" de la chaîne Arte, L'incroyable alligator est de ces films au pitch improbable (mais alors en vogue : animal géant semant la terreur et repeignant tout en rouge sang) qui laissent augurer d'un résultat totalement bis et qui sont... bien cela, mais un peu plus.

Passé dans la case "Trash" de la chaîne Arte, L'incroyable alligator est de ces films au pitch improbable (mais alors en vogue : animal géant semant la terreur et repeignant tout en rouge sang) qui laissent augurer d'un résultat totalement bis et qui sont... bien cela, mais un peu plus.