Un film de Richard Elfman

Quelle ne fut pas ma surprise de voir programmé, à la MJC de Novel d’Annecy, ce film inclassable à l’acide parfum de culte qu’est Forbidden Zone, rare film du frère de Danny Elfman ; à l’année, la programmation de cinéma de patrimoine dans la ville est tout de même anémique, c’est le moins que l’on puisse dire, malgré son glorieux passé cinéphile. C’est donc avec une joie non dissimulée que j’entrais dans la salle ce mercredi, pour pouvoir découvrir ce Forbidden Zone dont la sortie vidéo quelques années auparavant par Le chat qui fume m’avait alléchée.

Devant un public d’irréductibles, somme toute réduit, se déroule la bande tant convoitée. Noir et blanc, format 4 :3, une maison en carton pâte, sur lequel un autre (carton) nous dicte le faible argument : au sous-sol de cette maison, il y a une porte. Derrière cette porte, se cache la redoutée 6ème dimension, aussi appelée… la Forbidden Zone. La musique tonitruante de Elfman frère (le connu) et de ses Oingo Boingo, sorte de New-Wave pop gothique (qui me rappelle aussi Oui-Oui, le groupe créé par Michel Gondry) sert de catalyseur dynamitant le film de l’intérieur.

Une famille de dégénérés (celle qui vit juste au-dessus de la fameuse porte) va donc se retrouver aux prises avec cette fameuse Forbidden Zone. Femmes fouettées, institutrice adepte de la mitraille, amours contre-nature (un crapaud, ça vous tente ?), chandeliers planant, reine digne de Alice au pays des merveilles avec son petit roi obsédé sexuel (Hervé Villechaize de la série L'île fantastique), à l’instar de tous les personnages du film, c’est un défilé non-stop de personnages et situations délirants. La joyeuse farandole, tantôt dansée, tantôt criée, nous prend par la main pour que l’on vibre avec elle, d’un rire d’enfant pas sage face à d’autres qui s’en donnent à cœur joie. La break dance, exécutée par une caricature de mac dans une salle de classe, conjugue ainsi beauté du geste et apparente désinvolture, donnant vie à un amusement public de haut vol.

On se croirait passager d’un train foutraque conduit par Ed Wood, et l’on imaginerait bien Thor Johnson, le colosse chauve, débarquer avec sa peau de bête. Le passage de l’entre-deux mondes, une sorte de trou du lapin sorti d’Alice au Pays des merveilles, là encore, prend l’apparence d’un intestin, d’où les heureux voyageurs sortent en vociférant "Shit !" dans un bruitage sans équivoque.

Et, quand on rencontre enfin le taulier, c’est une taulière, toute droite sortie d’un film de John Waters (ou de Russ Meyer), sexuelle et enragée. Forbidden Zone mène sa barque à un train surréaliste, ballade onirique où les vitres sont faites en papier mâché. La galerie de portraits est, elle, déjantée pour de vraie, le freak délicieusement joyeux. Du culte concentré sur pellicule, avec une bonne barre de rire en sus ; un mélange qui déménage et fait bien plaisir, bousculant les normes (qu’est-ce qu’un film ?) et la normalité, thème que Danny Elfman continuera d’illustrer avec bonheur, notamment dans l’excellent Batman, le défi et son pingouin libidineux.

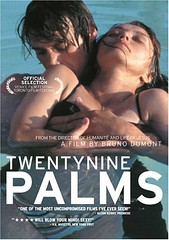

Le choc. La crise. Les larmes, la terreur, lors de la découverte de ce film au cinéma il y a queslques années, qui résonne encore aujourd’hui. Ce film, l’histoire d’un couple hors normes (un américain et une russe) est un dépassement, un exploit, une prouesse. Surpassant le clivage si facile des genres, Bruno Dumont réussit à embrasser toutes les ambiances dans ce road-movie indie. Une trame minimaliste, forte, lourde, fabuleusement visuelle. Une histoire régressive entre deux personnes trop proches dans ce désert pour une fois vraiment (désert).

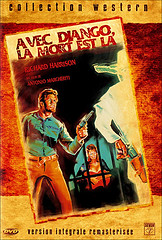

Le choc. La crise. Les larmes, la terreur, lors de la découverte de ce film au cinéma il y a queslques années, qui résonne encore aujourd’hui. Ce film, l’histoire d’un couple hors normes (un américain et une russe) est un dépassement, un exploit, une prouesse. Surpassant le clivage si facile des genres, Bruno Dumont réussit à embrasser toutes les ambiances dans ce road-movie indie. Une trame minimaliste, forte, lourde, fabuleusement visuelle. Une histoire régressive entre deux personnes trop proches dans ce désert pour une fois vraiment (désert).  Aussi appelé Vengeance, ce titre, signé par Margheriti sous le pseudo de Anthony Dawson, embraye le pas au Django originel de Sergio Corbucci. Sa parenté avec ce dernier doit être levée, fruit de la traduction française ; le héros de Vengeance s'appelant Joko (on voit d'ailleurs ses initiales sur sa valise). Dans d'autres pays, il sera nommé Rocco ou Roko. Il s'agit donc d'un faux Django parmi d'autres, légion après le succès du film de Corbucci. Dans le rôle de Joko, Richard Harrison joue lui aussi un double de Clint Eastwood dans les films de Leone, le modèle entre tous, comme Franco Nero dans Django. Ce dernier avait malgré tout un charisme bien supérieur à Harrison, qui n'a que la barbe naissante, la peau basanée et un costume de cuir pour rivaliser : c'est maigre, mais déjà ça. Un des personnages principaux de l'intrigue n'est autre que Claudio Camaso, le frère de Gian Maria Volonte (il entretient une ressemblance certaines avec son parent). On essaye ici de trousser un double d'un autre film, les éternelles sources d'inspiration étant Corbucci et Sergio Leone.

Aussi appelé Vengeance, ce titre, signé par Margheriti sous le pseudo de Anthony Dawson, embraye le pas au Django originel de Sergio Corbucci. Sa parenté avec ce dernier doit être levée, fruit de la traduction française ; le héros de Vengeance s'appelant Joko (on voit d'ailleurs ses initiales sur sa valise). Dans d'autres pays, il sera nommé Rocco ou Roko. Il s'agit donc d'un faux Django parmi d'autres, légion après le succès du film de Corbucci. Dans le rôle de Joko, Richard Harrison joue lui aussi un double de Clint Eastwood dans les films de Leone, le modèle entre tous, comme Franco Nero dans Django. Ce dernier avait malgré tout un charisme bien supérieur à Harrison, qui n'a que la barbe naissante, la peau basanée et un costume de cuir pour rivaliser : c'est maigre, mais déjà ça. Un des personnages principaux de l'intrigue n'est autre que Claudio Camaso, le frère de Gian Maria Volonte (il entretient une ressemblance certaines avec son parent). On essaye ici de trousser un double d'un autre film, les éternelles sources d'inspiration étant Corbucci et Sergio Leone.