Un film de Frank Tashlin

Réalisé dans la foulée du très drôle La blonde et moi (The Girl Can't Help It) déjà avec Jayne Mansfield, La blonde explosive alias Will Success Spoil Rock Hunter met la barre plus haut. Livrant une critique acerbe de la télévision et de la publicité, Tashlin aligne dès son excellent générique des vignettes qui font mouche : la démonstratrice s'arrache des touffes de cheveux en peignant sa chevelure traité au shampoing corrosif, la ménagère lave sa vaisselle avec un produit radioactif (!), ... Si le ton est donné, il ne sera pas si déjanté que celui de La blonde et moi ; les gags visuels sont présents mais ne constituent qu'une partie congrue du métrage. Tourné dans un beau Cinémascope, mettant en valeur chaque décor, chaque texture dans un ensemble stylisé -nous sommes dans le milieu des publicistes, dont le look a du servir de référence dans la série Mad Men- le film rapelle le chef d'oeuvre Sept ans de réflexion (Billy Wilder, 1955), tiré du même auteur.

Réalisé dans la foulée du très drôle La blonde et moi (The Girl Can't Help It) déjà avec Jayne Mansfield, La blonde explosive alias Will Success Spoil Rock Hunter met la barre plus haut. Livrant une critique acerbe de la télévision et de la publicité, Tashlin aligne dès son excellent générique des vignettes qui font mouche : la démonstratrice s'arrache des touffes de cheveux en peignant sa chevelure traité au shampoing corrosif, la ménagère lave sa vaisselle avec un produit radioactif (!), ... Si le ton est donné, il ne sera pas si déjanté que celui de La blonde et moi ; les gags visuels sont présents mais ne constituent qu'une partie congrue du métrage. Tourné dans un beau Cinémascope, mettant en valeur chaque décor, chaque texture dans un ensemble stylisé -nous sommes dans le milieu des publicistes, dont le look a du servir de référence dans la série Mad Men- le film rapelle le chef d'oeuvre Sept ans de réflexion (Billy Wilder, 1955), tiré du même auteur.

La composition de Jayne Mansfield, tout en cris et soupirs de jeune starlette, est difficilement supportable sans un second degré constant. Il n'est pas pour autant unidimensionnel : elle maîtrise finalement tout le jeu médiatique créé autour d'elle, jouant de son attractivité sexuelle (même le héros, qui ne cessera d'aimer sa promise, est sous le charme - voir la courte séquence après son baiser, où tel un somnabule, il manque de se faire renverser). Saisissant à bras le corps les idéaux de beautés féminines et de réussite sociale, Tashlin réussit, dans un film volontairement too much porté par des caricatures, à dessiner des trajectoire intéressantes pour les personnages, dont chacun sort grandis. Oui, l'on aura droit au bon vieux happy end, mais pas forcément celui que l'on pourrait d'abord imaginer. La critique sociale pointe son nez dès qu'elle le peut (aliénation de l'individu par le travail, prépondérance de l'acomplissement personnel par le matériel, obsession de la réussite sous toutes ses formes), l'humour qui s'en dégage n'étant que plus percutant. Les visages sont radieux, les décors saturés de couleurs, (presque) tout paraît... conforme. Si ce n'est ces trouvailles visuelles qui doivent beaucoup au passé d'animateur pour la Warner. Pop corn qui explose sous l'effet du désir, un ersatz de Tarzan qui perd ses poils, ... Les idées fusent, jusqu'à inclure un nombre impressionnant de références cinématographique sur le panorama d'alors (dont sur La blonde et moi, plusieurs fois cité !). Lorsqu'un réalisateur en arrive à faire des auto-citations, c'est qu'il a tout de même un univers bien ancré, identifiable. et dans cet univers, on y retournerais bien... pour se replonger dans la sophistication jubilatoire de l'ensemble, un cocktail bien frappé digne des meilleures comédies de situation !

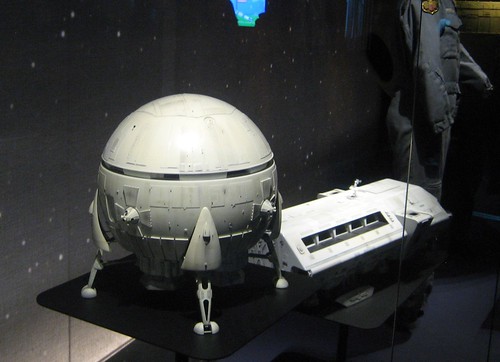

Il est intéressant de constater le revirement de Disney par rapport à un film émanant de ses Studios. En 1982, Steven Lisberger réalise Tron, premier du nom, et donne un équivalent visuel jamais vu au monde balbutiant des ordinateurs ; il se prend une grosse claque et le film devient, pour un temps, la honte de Disney. Le Studio nage alors en plein dans cette époque d'incertitude où il ne sait plus trop quoi faire, et semble préférer les films en prise de vue réelles pour un public plutôt mature (

Il est intéressant de constater le revirement de Disney par rapport à un film émanant de ses Studios. En 1982, Steven Lisberger réalise Tron, premier du nom, et donne un équivalent visuel jamais vu au monde balbutiant des ordinateurs ; il se prend une grosse claque et le film devient, pour un temps, la honte de Disney. Le Studio nage alors en plein dans cette époque d'incertitude où il ne sait plus trop quoi faire, et semble préférer les films en prise de vue réelles pour un public plutôt mature (

Smith, sexuellement "

Smith, sexuellement "