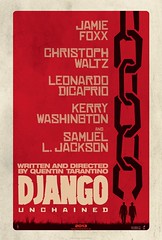

Un film de Quentin Tarantino

Un film de Tarantino, aujourd'hui, c'est un peu un genre en soi ; quand on va voir "un Tarantino", peu importe de quoi ça parle, ni de quel genre il s'agit. On sait qu'on va retrouver un monde bien particulier, peuplé de personnages truculents, débitant du dialogue intelligent à tour de bras, sur une musique furieusement in ; sans oublier la maîtrise du cadre, toute cinéphile, du jeune Quentin (qui a pris un peu depuis, question âge et tour de taille).

Un film de Tarantino, aujourd'hui, c'est un peu un genre en soi ; quand on va voir "un Tarantino", peu importe de quoi ça parle, ni de quel genre il s'agit. On sait qu'on va retrouver un monde bien particulier, peuplé de personnages truculents, débitant du dialogue intelligent à tour de bras, sur une musique furieusement in ; sans oublier la maîtrise du cadre, toute cinéphile, du jeune Quentin (qui a pris un peu depuis, question âge et tour de taille).

Pour autant, on perçoit une mutation sensible dans le cinéma du bonhomme. Axé sur le brutal, les images-chocs (Reservoir Dogs, Pulp Fiction), ses histoires étaient ramassées autour d'éléments micro-historiques. La petite histoire de gangsters (Pulp Fiction), une quête de vengeance toute personnelle (Kill Bill vol.1&2), la vie chaotique d'une hôtesse de l'air (Jackie Brown). Depuis Inglorious Basterds, ces destinées individuelles croisent la grande histoire : la seconde guerre mondiale et la lutte contre les nazis, puis aujourd'hui l'esclavagisme ; grande histoire dans laquelle les personnages principaux cherchent (et obtiennent) une revanche toute uchronique. Cette uchronie donne un ton inédit au cinéma de Tarantino : celui d'une tordante comédie, qui s'accommode de séquences humoristiques presque sitcosmesques. Brad Pitt qui baragouine de l'allemand dans Inglorious Basterds, ici une chevauchée de membres du Ku Klux Klan ou Django, "lhomme trop bien sapé", sans parler des effets dévastateurs des armes du duo de chasseurs de primes : les victimes sont projetées comme si elles étaient percutées par un train. Enfin, pas toutes, les vrais méchants ne meurent qu'avec un miniscule trou rouge qui s'agrandit fort peu, et en silence. Tarantino, réalisateur de comédies ?

A la violence viscérale des débuts, les excès d'aujourd'hui accompagne cette comédie. Auparavant douloureuses, les exécutions revêtent des atours séduisants, repeignant les murs à la façon d'un Pollock. Le cinéma de Tarantino apparaît aujourd'hui comme plus rangé, plus plaisant, plus grand public. Rien d'étonnant à ce que son dernier opus soit également son plus grand succès : Tarantino, parti de la périphérie, a rendu ses excès mainstream. Ou bien, c'est le cinéma mainstream qui s'est emparé des codes de violences made in Tarantino.

Django est donc un jouissif mélange des genres, habité par ses personnages (excellent Christoph Waltz, qui n'a pas volé son oscar, mais n'oublions pas Jamie Foxx, très bon en esclave vengeur). L'ampleur est véritable, et la touche Tarantino toujours présente. Existe-t-il pour autant une recette miracle, une formule clé en main ? La réussite de ses films recoupe un ensemble de choix pertinents, en plus du talent indéniable du cinéaste. Le casting, la musique, la maîtrise de la narration, importe ici plus que la simple originalité de l'histoire. Mais, plus que tout, c'est la personnalité de Tarantino qui se détache de l'ensemble. La séance de cinéma devient une rencontre privilégiée avec son auteur. Correspondant en tous points à la fameuse politique des auteurs développée par Truffaut dans les années 50, on ne s'étonne pas non plus du grand succès de Tarantino dans l'hexagone : il plaît, autant au public qu'aux élites (aux dernières nouvelles, son Pulp Fiction est toujours la Palme d'or la plus vue au cinéma) : cette rare alchimie ne peut pas être formulée, reproduite. C'est ça aussi, le talent de Tarantino.

Ah, une dernière chose : Django Unchained est un western, dont le personnage est repris d'un film fondateur du western italien, Django (Sergio Corbucci, 1966). Tout de même...

Autres chroniques (de points de vues assez différents), lues sur Inisfree, Nightswiming et Sur la route du cinéma.

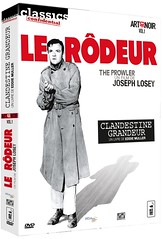

Continuons aujourd'hui l'exploration de l'excellente collection créée par Wild Side Video, qui, on le rappelle, ajoute judicieusement un livre bourré de photos et d'anecdotes de tournages au film en DVD. On pourra sans mal rapprocher cette publication de celle, antérieure, de

Continuons aujourd'hui l'exploration de l'excellente collection créée par Wild Side Video, qui, on le rappelle, ajoute judicieusement un livre bourré de photos et d'anecdotes de tournages au film en DVD. On pourra sans mal rapprocher cette publication de celle, antérieure, de  Les destinées d’une galerie de personnages, des jeunes riches désabusés ne jurant que par le sexe, l’alcool et les drogues.

Les destinées d’une galerie de personnages, des jeunes riches désabusés ne jurant que par le sexe, l’alcool et les drogues.