Un film de Dario Argento

Rapidement après son sympathique Oiseau au plumage de cristal et un moyen Chat à neuf queues, Dario Argento alimente sa filmographie d'un troisième giallo, ultime pierre d'une trilogie animale dans laquelle il affine et radicalise son style.

Rapidement après son sympathique Oiseau au plumage de cristal et un moyen Chat à neuf queues, Dario Argento alimente sa filmographie d'un troisième giallo, ultime pierre d'une trilogie animale dans laquelle il affine et radicalise son style.

La séquence d'ouverture nous plonge dans un assourdissant concert de percussions, qui préfigure certains arrangements des Goblins dans Suspiria. Une furie sonore envahit l'espace, entrecoupés de plans d'une opacité d'ébène, qui nous offre la vision d'un coeur qui bat, accompagné en sourdine de son battement. Le coeur, comme la caisse du batteur, résonnent d'un rythme différent, à l'intensité variable, donnant peut-être un indice sur le mélange des genres que veut offrir Argento sur le film. Nous découvrons alors Roberto Tobias (Michael Brandon, ressemblant assez à une version idéalisée d'Argento), batteur d'un groupe de rock, tourmenté par une mouche. Le réalisateur, sûrement soucieux de poser un lien direct entre le contenu du film et son titre pour le moins nébuleux, nous enbobine du même coup comme il adore le faire, multipliant les fausses pistes.

La séquence suivante offre un parallèle assez flagrant avec la scène de meurtre dans L'oiseau au plumage de cristal : aux trousses d'un homme qui l'a suivi toute la journée, il se retrouve nez-à-nez avec lui dans un théatre désafecté, et, alors que l'inconnu brandit un couteau, ce dernier s'effondre après une rapide bousculade, mort. Sous la lumière blanche d'un projecteur, Tobias, hébété, un couteau ensanglanté en main, est pris en photo par un étrange indiviu masqué qui assistait à la scène, protégé par l'obscurité. Le montage, malgré sa caractéristique elliptique, ne cache pas vraiment que ce qui semble s'être produit n'est pas la réalité. Tobiais prend pourtant pour argent comptant le fait d'avoir tué accidentellement un inconnu. Cette scène est intéressante car elle démontre la facilité avec laquelle Dario Argento passe d'un effet de réalité tout à fait vraisemblable (éclairage, organisation spatiale, interaction sociale) à un onirisme qui fait exploser cet effet. Tout à coup, l'espace est déconstruit, les éclairages semblent irréels, et le réalisme fait place à une scène théâtrale dont la vie a été escamotée, comme un décor, en coulisse. La scène ne se veut jamais vraisemblable, ni même logique. On retrouve parfois cet vision dans certains films d'exploitations des années 60-70, notamment au Japon avec Yasuzo Masumura, Norifumi Suzuki ou Seijun Suzuki. L'utilisation de ce glissement chez Argento, comme si l'on percevait les sensations du personnage qui vit la scène, offre un résultat non pas maîtrisé mais flottant comme un cauchemar, brouillon, qui force l'immersion dans le film.

Au passage, on reconnaîtra la patte de Luigi Cozzi au scénario, plus versé dans la science-fiction, par le biais d'une séquence un peu hors-sujet où des scientifiques réussissent, en examinant au laser l'oeil d'une des victimes, à photographier sa dernière vision... une indication sur le meurtrier. On retrouve d'ailleurs cette intérêt pour la science dans Le chat à neuf queues, où l'on isolait le gène XYY de la violence. L'oeil innervé inspirera d'ailleurs plusieurs affiches lors de la sortie de Quatre mouches de velours gris.

Le personnage principal, forcément chamboulé intérieurement par l'événement, est en plus persécuté par le "photographe" qui s'ingénue à lui faire comprendre qu'il sait tout, mais sans chantage. Un parfum d'étrangeté fort bien distillé sourd au fil des séquences, qui s'enchaînent avec de vraies trouvailles cinématographiques, et les passages les plus effrayants de la jeune carrière du réalisateur. la séquence de l'assassinat de la bonne reste ainsi comme le meilleur moment du film. Lorsqu'elle se rend dans un parc, de nuit, pour rencontrer le "maître chanteur", son audacieuse aventure se retourne contre elle, alors qu'elle tente d'échapper à un agresseur, dans un dédale devenu totalement surréaliste (un passage très étroit devient au fil des pas trop exiguë). De même, l'accompagnement musical laisse parfois la place à un silence de mort, comme lorsqu'une jeune femme, poursuivie dans une maison, s'aventurant dans une pièce au sous-sol, se cache dans un placard pour échapper au meurtrier.

Pour ce troisième film, Dario Argento maîtrise totalement l'art de la peur, tout en instillant pourtant des éléments comiques, alternance qui fait aussi partie de son style. Ici, c'est le personnage fantasque d'un détective (interprété par Jean-Pierre Marielle) qui joue ce rôle. Homosexuel quelque peu maniéré, il s'enorgueillit d'avoir à son actif plus de 80 affaires non élucidées, preuve irréfutable selon lui pour que la prochaine soit celle, enfin de la résolution. Ce qui se révèlera vrai... On croise également Bud Spencer, appelé Dieu (dans la version française comme dans la version américaine), ce qui nous vaut un beau moment où Tobias l'appelle au téléphone et l'implore : "Allô ? Dieu ?!". La variété des ambiance, la maîtrise technique et les terribles séquences de meurtres, font de Quatre mouches de velours gris (méconnu en France pour cause d'invisibilité en DVD) le meilleur Argento de son début de carrière. Alors, même si Michael Brandon ne joue pas très bien la comédie, la majesté visuelle de l'ensemble et les dérapages incontrôlés vers des scènes convoquant nos plus grandes peurs irrationnelles (peur du noir, du silence, des masques, ...) font de Quatre mouches de velours gris un moment tout à fait recommandable.

A lire aussi : le Hors-Série Argento sorti chez Mad Movies en novembre 2010.

La bande annonce américaine (la voix-off semble être celle de Vincent Price) :

Après le succès de

Après le succès de  Pour son premier film, Dario Argento met au grand jour ses inspirations, tout en leur insufflant un univers tout à fait personnel, déjà empli des obsessions qui feront toute son œuvre. S’inscrivant dans la tradition littéraire du

Pour son premier film, Dario Argento met au grand jour ses inspirations, tout en leur insufflant un univers tout à fait personnel, déjà empli des obsessions qui feront toute son œuvre. S’inscrivant dans la tradition littéraire du

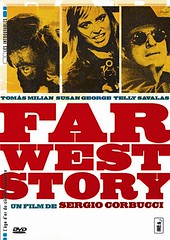

Pour apporter ma pierre au Corbucci-Godard blogathon proposé par

Pour apporter ma pierre au Corbucci-Godard blogathon proposé par