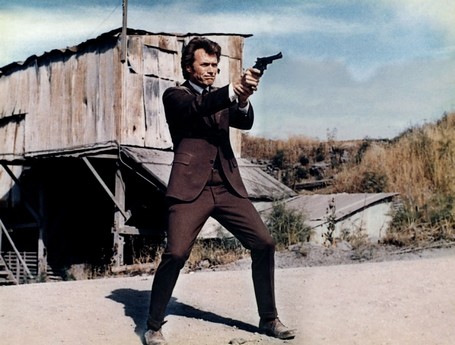

Un film de Don Siegel

Clint Eastwood et son mentor Siegel inventent ici un personnage emblématique d'une certaine Amérique ; c'est une période de changement (droits civiques, émancipation, contre-culture), de violence et de rage, où l'inspecteur Harry Calahan ne se retrouve plus, lui qui semble issu de l'ancien monde : un pistolero égaré entre la bureaucratie, les moeurs libérées et les serial-killers.

Tous ces décalages explosent lorsque Harry décide de prendre en main un braquage de banque situé en face de son fast-food préféré. Il en sort flingue à la main (le fameux Colt .44 Magnum, "le plus puissant soufflant qu'il y ait au monde"), au beau milieu d'un paysage de fin du monde : bagnoles couchées sur le côté, bouche à incendie éventrée, alarme qui ne cesse de retentir... C'est un solitaire, un asocial qui se trimballe toutes les sales affaires (origine probable parmi d'autre du surnom Dirty Harry), qui découvre que son supérieur, pensant le cadrer après quelques abus passés, lui adjoint un nouveau co-équipier, qui va en voir de toutes les couleurs.

Avec Harry, la justice est rétablie par l'auto-défense, qui envoie bouler tous les règlements devant la cruauté et la violence des criminels. Les méthodes musclées de l'inspecteur le rapproche dangereusement des criminels qu'il poursuit, comme on pourra le voir plus tard dans un autre film, La corde raide (Richard Tuggle, 1984) ; elles posent également la question du statut mental et psychologique du policier, ce héros qui protège la population des criminels. Ici, Harry est un homme avec ses bons et ses mauvais côtés ; il pourrait être parfaitement antipathique s'il n'avait pas les meilleures lignes de dialogues du cinéma américain des années 70 : la première demi-heure du film est remplie d'un humour très noir et de répliques plus cinglantes les unes que les autres. Son look casual le différencie également des autres flics avec lesquels il partage le même badge : chemise, veste de costard et coiffure un peu longue, Harry se fait rembarrer pour motifs esthétiques à tout bout de champ. Mais Harry n'est pas tant un anti-système qu'un gars aux manières d'une autre époque, moins tolérante, moins ouverte, plus dure. Cette dureté vient d'ailleurs principalement du scénariste original du film, John Milius (plus tard réalisateur de Conan le barbare ou scénariste de la série Rome).

Le film réussit le grand écart de présenter Harry comme le mal nécessaire, puis en héros bien malgré lui. Il suffit de voir la séquence de sauvetage d'une tentative de suicide pour vérifier qu'il préféreraittuer tout de suite les criminels plutôt que de passer par les rouages sans fin de l'appareil judiciaire. C'est toute la signification d'une réplique qui fera date dans Le retour de l'inspecteur Harry (Clint Eastwood, 1983) : Go Ahead, make my day ! (vas-y, fais-moi plaisir). Un enragé au pays des assassins, le serial-killer Scorpio étant calqué sur le Zodiaque, le tueur qui terrorisait la côte est des Etats-Unis depuis la fin des années 60. Pour tout cela, L'inspecteur Harry reste aujourd'hui un monument de rage et de désespoir typique de la déliquescence des années 70.

Lecture conseillée : Tolérance zéro, la justice expéditive au cinéma / Fathi Beddiar - éditeur : Bazaar &Co

Disponibilité vidéo : Blu-ray/DVD - éditeur : Warner Home Video

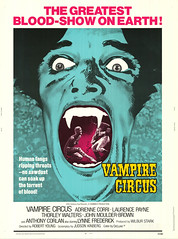

Atypique que ce film de la glorieuse maison Hammer ; réalisé par Peter Sasdy, homme de télévision qui tournera quelques bons Hammer Films (Une messe pour Dracula, 1970 et surtout

Atypique que ce film de la glorieuse maison Hammer ; réalisé par Peter Sasdy, homme de télévision qui tournera quelques bons Hammer Films (Une messe pour Dracula, 1970 et surtout

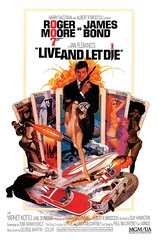

Après Sean Connery et George Lanzenby, qui pour jouer le plus célèbre des agents secrets ? Ian Fleming, le créateur de James Bond, avait pensé à Roger Moore dès 1962, mais le tournage de la série Le Saint empêcha son recrutement. Amicalement Vôtre est ensuite passée par là, et enfin, Moore peut reprendre le rôle après une dernière apparition de Sean Connery dans le canon officiel, Les diamants sont éternels (Guy Hamilton, 1971).

Après Sean Connery et George Lanzenby, qui pour jouer le plus célèbre des agents secrets ? Ian Fleming, le créateur de James Bond, avait pensé à Roger Moore dès 1962, mais le tournage de la série Le Saint empêcha son recrutement. Amicalement Vôtre est ensuite passée par là, et enfin, Moore peut reprendre le rôle après une dernière apparition de Sean Connery dans le canon officiel, Les diamants sont éternels (Guy Hamilton, 1971).