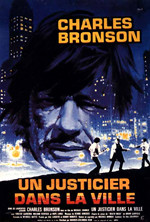

Un film de Michael Winner

Un justicier dans la ville est symptomatique du thème d'autodéfense illustré par un certain nombre de films américains dans les années 70. Ici, un architecte heureux en mariage voit sa vie basculer lorsque sa femme et sa fille sont violentées par des voyous. Peu à peu, il franchit les étapes qui le conduiront à incarner le Vigilante, traquant la racaille pour l’exterminer.

Un justicier dans la ville est symptomatique du thème d'autodéfense illustré par un certain nombre de films américains dans les années 70. Ici, un architecte heureux en mariage voit sa vie basculer lorsque sa femme et sa fille sont violentées par des voyous. Peu à peu, il franchit les étapes qui le conduiront à incarner le Vigilante, traquant la racaille pour l’exterminer.

On parle ici d'un film très réussi bien qu'ambigu ; cependant il n'est jamais manichéen et ne glorifie en aucune façon les agissements de son personnage principal, Paul Kersey. Charles Bronson incarne cet homme brisé, représentant les doutes et le malaise de l’Amérique au cœur des années 70. Le film montre bien ces bandes de voyous zoner dans un New York crépusculaire (qui rappelle un peu les Warriors de Walter Hill), en totale inadéquation avec le monde moderne et civilisé ; des électrons libres déresponsabilisés qui à la fois façonnent et illustrent un monde de peurs. Ce sont ces peurs que Kersey veut exorciser en passant à l’acte ; leur justification est tout à fait insuffisante, ce qui met finalement les bandits et Kersey du même côté ; ils sont hors-la-loi. Il règne sur le film une atmosphère de western moderne, où les valeurs qui y sont défendues paraissent d'un autre âge, quand les menaces semblent, elles aussi, héritées d'un temps plus ancien.

Ambigu, le film force donc le spectateur à prendre position par rapport à ce qui est montré, preuve d’un cinéma intelligent. On ne peut, par rapport au dernier plan du film montrant un Charles Bronson souriant en regardant ses prochaines victimes, que penser qu’on a affaire à un fou furieux ; mais la folie du personnage renvoie au chaos du monde qui l'entoure, que ce soient les bandits, mais aussi les politiques qui l’ont sciemment laissé en liberté. Initiateur de nombreuses polémiques (et paradoxalement de nombreuses suites), tout comme les Dirty Harry, Un justicier dans la ville reste aujourd’hui un témoin de son époque troublée, symbole d’un clash entre la fin d’une époque et le début d’une autre, à l'image de l’Hollywood de l’âge d’or qui laisse sa place aux jeunes loups du Nouvel Hollywood.

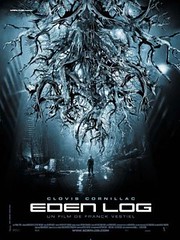

Il y a des films que l'on a envie d’aimer ; ceux qui, sans en avoir vu une seule image, nous disent qu'ils correspondent a priori à tout ce qu'on aime. La science-fiction est un genre placé quelque part au plus haut dans mon panthéon cinéphile perso (2001, Les fils de l’homme, The Fountain,

Il y a des films que l'on a envie d’aimer ; ceux qui, sans en avoir vu une seule image, nous disent qu'ils correspondent a priori à tout ce qu'on aime. La science-fiction est un genre placé quelque part au plus haut dans mon panthéon cinéphile perso (2001, Les fils de l’homme, The Fountain,  Grosse impression pour la première vision (hé oui !) de ce classique fantastique de l'artiste total Jean Cocteau. Au sortir de la seconde guerre mondiale on pouvait donc voir à l'affiche ce conte de fée sur pellicule, fait avec les moyens du bord (ce n'était pas un gros budget même pour l'époque), qui constitue en soi un vrai miracle cinématographique. Tous les éléments s'y assemblent parfaitement, à commencer par Josette Day, alors amante de Marcel Pagnol, que ce dernier recommanda à son ami Cocteau. Elle est Belle dans une simplicité et une clarté solaire impressionnante. Jean Marais, jouant deux rôles, la Bête et le soupirant de Belle, a transformé sa voix précieuse et haut placée avec le concours de cigarettes à gogo et de rhumes pris exprès. Ainsi, il donne à la Bête une très crédible irritabilité et une voix rauque douloureuse. Les décors somptueux créés par Christian Bérard, dont ce sera l'œuvre la plus significative, imprègnent le film d’une atmosphère gothique propice aux rêves. Cocteau est également épaulé par René Clément, assistant-réalisateur sur le film mais aussi réalisateur de seconde équipe, et déjà cinéaste depuis les années 30, futur réalisateur de Plein soleil (1960) ou Paris brûle-t-il ? (1966). Tous ces éléments sont soumis à la vision d'un artiste, Cocteau, qui commence d'ailleurs le film en écrivant lui-même les crédits du générique devant la caméra, démontrant dès les premières minutes sa position d'auteur. Et le film d'émailler pendant 90 minutes des visions étonnantes : l'entrée de Belle au ralenti dans le château de la Bête, guidée par des torches portées par des bras étrangement animés, la première apparition de la Bête, et diverses transformations et autres ingéniosités qui font de La Belle et la Bête un creuset d'inventions pour faire croire au fantastique. Les costumes, extraordinairement travaillés, sont aussi l'élément qui nous fait y croire.

Grosse impression pour la première vision (hé oui !) de ce classique fantastique de l'artiste total Jean Cocteau. Au sortir de la seconde guerre mondiale on pouvait donc voir à l'affiche ce conte de fée sur pellicule, fait avec les moyens du bord (ce n'était pas un gros budget même pour l'époque), qui constitue en soi un vrai miracle cinématographique. Tous les éléments s'y assemblent parfaitement, à commencer par Josette Day, alors amante de Marcel Pagnol, que ce dernier recommanda à son ami Cocteau. Elle est Belle dans une simplicité et une clarté solaire impressionnante. Jean Marais, jouant deux rôles, la Bête et le soupirant de Belle, a transformé sa voix précieuse et haut placée avec le concours de cigarettes à gogo et de rhumes pris exprès. Ainsi, il donne à la Bête une très crédible irritabilité et une voix rauque douloureuse. Les décors somptueux créés par Christian Bérard, dont ce sera l'œuvre la plus significative, imprègnent le film d’une atmosphère gothique propice aux rêves. Cocteau est également épaulé par René Clément, assistant-réalisateur sur le film mais aussi réalisateur de seconde équipe, et déjà cinéaste depuis les années 30, futur réalisateur de Plein soleil (1960) ou Paris brûle-t-il ? (1966). Tous ces éléments sont soumis à la vision d'un artiste, Cocteau, qui commence d'ailleurs le film en écrivant lui-même les crédits du générique devant la caméra, démontrant dès les premières minutes sa position d'auteur. Et le film d'émailler pendant 90 minutes des visions étonnantes : l'entrée de Belle au ralenti dans le château de la Bête, guidée par des torches portées par des bras étrangement animés, la première apparition de la Bête, et diverses transformations et autres ingéniosités qui font de La Belle et la Bête un creuset d'inventions pour faire croire au fantastique. Les costumes, extraordinairement travaillés, sont aussi l'élément qui nous fait y croire.