Une série animée de Peter Chung

Série d'animation complètement atypique, Aeon Flux ne ressemble à rien d'autre : narration elliptique, personnages concepts, design anguleux (rappelant le travail de l'excellent Bill Plympton), tout cela est parti d’une commande de MTV pour son émission Liquid TV. Peter Chung -connu désormais du grand public comme réalisateur d'un segment de l’anthologie Animatrix- a alors réalisé des histoire très courtes (4 ou 5 minutes), privilégiant l'action non-stop et une intrigue réduite au minimum où Aeon Flux, héroïne habillée mode cuir-SM qui a dû beaucoup marquer les frères Wachowski, évolue au sein de décors industriels ou désertiques (on saisit vaguement que deux camps s'opposent, Aeon dans l'un et le despote Trevor Goodchild dans l'autre, ce dernier étant aussi l'amant de Aeon, s'adonnant à des élans sexuels assez "autre"…).

L'ambiance générale est tributaire des récits cyber-punk, explorant les liens homme-machine et la nébuleuse des réseaux de communication. Il faut préciser qu'il a été décidé assez tôt dans ces courts de faire mourir l'héroïne à la fin, autorisant dès lors toutes les fantaisies car l'épisode suivant constitue une réinvention totale. Le procédé permet également de n'en voir qu’un sans être trop perdu. Ces courts ayant été récompensé par une forte audience, Peter Chung eut l'opportunité de développer son univers dans une série de 10 épisodes de 26 minutes, qui constituent ici le cœur du programme du très bon DVD sorti en 2006. Ma préférence ira quand même aux premiers courts réalisés, qui, grâce à l’éditeur, sont aussi présent dans ce beau coffret. Dans l'optique de la série, le concept premier n'a pas été gardé (faire mourir l'héroïne à chaque épisode), changeant dès lors l’orientation du show. On se doit de suivre une intrigue plus "construite", plus complète, donc par là moins mystérieuse, elliptique. Cela dit, il est toujours difficile de comprendre ce qui se passe à l’écran ! Que cela ne décourage personne de découvrir cette série à nulle autre pareille ; les 5 premiers épisodes de 26 minutes sont vraiment très réussis, et arrivent à conserver l'ambiance vraiment étrange des premiers courts.

Les cinq derniers sont à mon sens bien en dessous ; en effet, Chung a voulu donner une continuité à l’intrigue, et c'est paradoxalement là que ça devient moins intéressant, car au moment où il faudrait vraiment suivre le déroulement, des personnages récurrents d'épisodes en épisodes, je n'ai plus compris grand chose... Il s'agit néanmoins d'un ensemble d'épisodes qui gagne à être revus, car on est toujours surpris de trouver une nouvelle donnée, de décoder certains aspects qui nous avaient totalement échappé lors de la première vision.

Au niveau purement "animé", on y trouve un mouvement segmenté très hypnotisant. Élément-clé, la bande sonore très recherchée de la série nous fait bien ressentir l'inquiétante étrangeté de cet univers différent, et néanmoins tout à fait fascinant.

Disponibilité vidéo : DVD zone 2 - éditeur : MTV Music Television

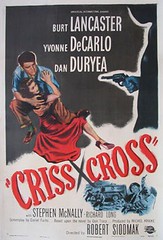

A l’occasion d'un travail sur le film noir, nous découvrons aujourd’hui Criss Cross (Pour toi j'ai tué), réalisé par Robert Siodmak en 1948, deux ans après ses Tueurs, déjà avec Burt Lancaster dans le rôle principal. Après la femme fatale détestable de Detour (Edgar G. Ulmer), la violence sèche de La brigade du suicide et Marché de brutes (Anthony Mann) ou encore la folie apocalyptique de En quatrième vitesse (Robert Aldrich), nous pouvons affilier sans problème aucun Criss Cross dans la veine la plus pure du film noir. Ici, à l'image de certains personnages qui dès le début du film ont déjà perdu et sont marqués par le sceau du fatum en marche, tout est déjà joué dès les premières minutes. La vue aérienne qui débute le film est d’ailleurs très à-propos, s'approchant peu à peu du lieu où tout bascule, un bar interlope du centre-ville ; les activités humaines ont l’air d'un monde miniature où le contrôle de la destinée semble impossible, déterminée par quelque chose de plus grand. La tentative de hold-up d'un camion blindé se soldera, ce n'est jamais une surprise, par un échec sanglant.

A l’occasion d'un travail sur le film noir, nous découvrons aujourd’hui Criss Cross (Pour toi j'ai tué), réalisé par Robert Siodmak en 1948, deux ans après ses Tueurs, déjà avec Burt Lancaster dans le rôle principal. Après la femme fatale détestable de Detour (Edgar G. Ulmer), la violence sèche de La brigade du suicide et Marché de brutes (Anthony Mann) ou encore la folie apocalyptique de En quatrième vitesse (Robert Aldrich), nous pouvons affilier sans problème aucun Criss Cross dans la veine la plus pure du film noir. Ici, à l'image de certains personnages qui dès le début du film ont déjà perdu et sont marqués par le sceau du fatum en marche, tout est déjà joué dès les premières minutes. La vue aérienne qui débute le film est d’ailleurs très à-propos, s'approchant peu à peu du lieu où tout bascule, un bar interlope du centre-ville ; les activités humaines ont l’air d'un monde miniature où le contrôle de la destinée semble impossible, déterminée par quelque chose de plus grand. La tentative de hold-up d'un camion blindé se soldera, ce n'est jamais une surprise, par un échec sanglant. Hier soir, Nous avons vu Cœur de dragon. Cependant, critiquer le manque de talent de Rob Cohen étant plutôt facile et manquant cruellement de savoir-vivre -pourquoi s'acharner sur un homme à terre ?- , attelons-nous à autre chose qui, à l'opposé des aventures médiévales du réalisateur de Fast and furious et La momie 3, aurait pu être un bon film. Oui, il s’agit du premier des 4 téléfilms direct-to-video de la série Futurama, Bender’s Big Score. Au cours de 4 saisons, Futurama a dessiné un univers futuriste et science-fictionnel assez drôle et unique, même si inégal. Le passage à un format plus long (1h30 contre 20 min.) a néanmoins cassé les pattes de cette machine à blagues inventée par Matt Groening, le créateur des immortels Simpsons.

Hier soir, Nous avons vu Cœur de dragon. Cependant, critiquer le manque de talent de Rob Cohen étant plutôt facile et manquant cruellement de savoir-vivre -pourquoi s'acharner sur un homme à terre ?- , attelons-nous à autre chose qui, à l'opposé des aventures médiévales du réalisateur de Fast and furious et La momie 3, aurait pu être un bon film. Oui, il s’agit du premier des 4 téléfilms direct-to-video de la série Futurama, Bender’s Big Score. Au cours de 4 saisons, Futurama a dessiné un univers futuriste et science-fictionnel assez drôle et unique, même si inégal. Le passage à un format plus long (1h30 contre 20 min.) a néanmoins cassé les pattes de cette machine à blagues inventée par Matt Groening, le créateur des immortels Simpsons. Dans ce film noir typique adapté du roman de James M. Cain, deux amants criminels prévoient le meurtre du vieux mari de la jeune femme, dans un enchaînement d'actions qui fait penser au chef d'œuvre de Billy Wilder, Double Indemnity (Assurance sur la mort). La rencontre des futurs meurtriers est construite de façon assez similaire : alors que dans Double Indemnity, la caméra filait les jambes de Barbara Stanwick accompagnée des paroles de Fred MacMurray en off, ici c’est un bruit, un rouge à lèvres qui tombe sur le sol, qui scelle la rencontre. La caméra s'immobilise d’abord sur l’objet, puis remonte vers son origine et s'arrête à nouveau sur deux jambes parfaites. En contre-champ, le jeune homme n'en croit pas ces yeux. Le plan suivant nous dévoile Cora (Lana Turner), au teint hâlé dans une tenue d’une blancheur immaculée, comme sortie de l’Olympe céleste. Frank (John Garfield), en contre-champ, en a eu le souffle coupé (son jeu est juste incroyable). Dans cette introduction réside la plus belle scène du film. John Garfield, acteur maudit, d’abord sous-employé par les Studios et harcelés par la chasse des sorcières, finira sa vie épuisé, à l'âge de 39 ans. Il excelle dans ce film à jouer cet homme perdu dans la société contemporaine, souffrant de la maladie des "pieds qui démangent", prenant toujours la fuite. Allez, pour les nostalgiques (et tous les autres),

Dans ce film noir typique adapté du roman de James M. Cain, deux amants criminels prévoient le meurtre du vieux mari de la jeune femme, dans un enchaînement d'actions qui fait penser au chef d'œuvre de Billy Wilder, Double Indemnity (Assurance sur la mort). La rencontre des futurs meurtriers est construite de façon assez similaire : alors que dans Double Indemnity, la caméra filait les jambes de Barbara Stanwick accompagnée des paroles de Fred MacMurray en off, ici c’est un bruit, un rouge à lèvres qui tombe sur le sol, qui scelle la rencontre. La caméra s'immobilise d’abord sur l’objet, puis remonte vers son origine et s'arrête à nouveau sur deux jambes parfaites. En contre-champ, le jeune homme n'en croit pas ces yeux. Le plan suivant nous dévoile Cora (Lana Turner), au teint hâlé dans une tenue d’une blancheur immaculée, comme sortie de l’Olympe céleste. Frank (John Garfield), en contre-champ, en a eu le souffle coupé (son jeu est juste incroyable). Dans cette introduction réside la plus belle scène du film. John Garfield, acteur maudit, d’abord sous-employé par les Studios et harcelés par la chasse des sorcières, finira sa vie épuisé, à l'âge de 39 ans. Il excelle dans ce film à jouer cet homme perdu dans la société contemporaine, souffrant de la maladie des "pieds qui démangent", prenant toujours la fuite. Allez, pour les nostalgiques (et tous les autres),