Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

-

-

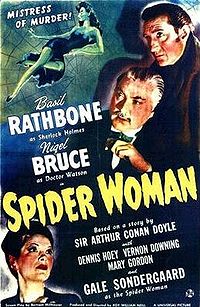

Sherlock Holmes : La femme aux araignées (1943)

Un film de Roy William Neill

Qui est l’insaisissable adversaire de Sherlock Holmes pour cette septième aventure du cycle Basil Rathbone ? Rien moins qu’une femme (une première !), et pas n’importe laquelle. La preuve, le plus ingénieux des détectives la compare sans tiquer à son éternel nemesis, Moriarty qui, même s'il est absent de cette aventure, s'arrange pour se voir cité.

Qui est l’insaisissable adversaire de Sherlock Holmes pour cette septième aventure du cycle Basil Rathbone ? Rien moins qu’une femme (une première !), et pas n’importe laquelle. La preuve, le plus ingénieux des détectives la compare sans tiquer à son éternel nemesis, Moriarty qui, même s'il est absent de cette aventure, s'arrange pour se voir cité.

La fameuse femme aux araignées n'a pas son pareil pour susciter les interrogations les plus folles : le film s’ouvre sur une succession de ce que la presse s’empresse de nommer les suicides en pyjamas, soit des individus qui se lèvent en pleine nuit pour se jeter de leur fenêtre. Ces faits improbables, mus par une logique bien trop programmatique pour être honnête, ne sont des suicides qu’en apparence, ce que l’ami Holmes ne tarde pas à découvrir. Le personnage principal de la série a pour le coup droit à une introduction peu commune : alors que les suicides s’enchaînent, tout le monde s’interroge sur l’absence de Sherlock. Celui-là se la coule douce avec Watson, pêchant sur les bords d’on-ne-sait quelle rivière. Alors que Watson se passionne pour l’affaire des suicides en pyjamas, Holmes a l’air de ne pas être au mieux de sa forme... s’évanouit et disparaît, emporté par le courant ! Les journaux titrent aussitôt un Sherlock Holmes is Dead qui n’impressionnera pas le spectateur habituel de la série, mais arrive à susciter quelques interrogations sur la suite à venir...

Dès lors, Sherlock revient en catimini au travers d’un déguisement de postier tout à fait convaincant ; si l’habit y est pour beaucoup, la panoplie habituelle de postiches (perruque, faux sourcils et barbe) joue aussi sa partie. Un véritable feu d’artifices (d’artifices) tient le premier rôle dans cette Femme aux araignées, car Holmes ne s’en tient pas là : s’en suit sa prestation honorable dans le rôle de Rajni Singh, noble indien temporairement sans le sou. Et Watson, de son côté, d’être toujours éberlué devant les transformations de son estimé compagnon. Les gags trouvent leur source, comme à l’accoutumée, des mimiques de Watson, mais pas seulement. Le déguisement de Holmes devenant un running gag présent sur quasiment tous les épisodes, on n’est pas surpris quand rentre un nouveau personnage dans le champ, suffisamment attifé pour que Holmes puisse se cacher derrière cette apparence trompeuse. Cependant, le spectateur, tout comme Watson, est pris à son propre jeu quand il découvre qu’il s’agit vraiment d’un nouveau personnage ! Ainsi Watson se ridiculise-t-il encore une fois, lui croyant avoir découvert sous l’habillement d’un notable son ami. Alors qu’il entreprend de lui retirer sa fausse barbe, il semble qu’elle reste malgré tout bien accrochée ! La séquence en question, bien découpée entre la scène principale et l’œil amusé (à demi : Holmes n’a pas l’humour facile) du détective, fait montre d’une belle énergie comique.

La fameuse femme aux araignées, Adrea Spedding de son nom de ville, semble échafauder un plan diabolique. Son allure, racée et sophistiquée, et ses objectifs, en font une véritable femme fatale ; Holmes emploiera lui-même ce terme pour la décrire, raccrochant cet opus du cycle au courant des films criminels de l’époque, qui prendront pour certains le qualificatif de film noir quelques années plus tard. Comme son titre (et même son générique) ne l’indique pas, le film est adapté d’une nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle intitulée La bande tachetée (The Speckled Band), qui ne conserve décidément pas grand-chose du récit initial. On se demande même s’il s’agit effectivement de cette nouvelle tant rien ne la rattache au film, si ce l’origine et le mobile du meurtre... Le principal problème du film étant d’éventer tout suspense dès son titre, sans équivoque possible. La bande-annonce lui emboîte le pas pour ne laisser pas l’ombre d’un doute sur toute l’affaire : c’est quand même bien dommage ! A voir tout de même pour son ambiance bizarre, le défilé des travestissements, le pygmée (qui rappelle l’obsession de la série pour l’étrange, comme le pied-bot et son air de flûte languissant des Aventures de Sherlock Holmes) et l’araignée, bien sûr...

Précédents films chroniqués :

Le Chien des Baskerville partie 1 et 2

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes et la voix de la terreur

Sherlock Holmes et l'arme secrète

Sherlock Holmes à Washington

Échec à la mort -

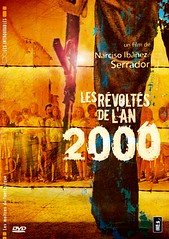

Les Révoltés de l'an 2000 (1976)

Un film de Narciso Ibanez Serrador

Un traumatisme. Un malaise dérangeant et durable. Le cinéma mondial n’avait alors que peu de représentants du genre des enfants tueurs, si bien qu’on a du mal trouver un précédent valable. Le très bon Le village des damnés (1960), de Wolf Rilla, dont John Carpenter signa un honorable remake, semble le seul film à pouvoir rivaliser et devancer temporellement le sujet pourtant encore avant-gardiste de l’espagnol Serrador. Ce dernier, ayant tourné son film dans les années 60, ne le verra sortir en salles qu’à l’orée de 1976, qui plus est interdit aux moins de 18 ans dans de nombreux pays. Devant le nihilisme crépusculaire du résultat final, on ne peut que se rendre à l’évidence : Les révoltés de l’an 2000 avait une véritable longueur d’avance sur son temps. Le film a ainsi plus clairement à voir, formellement, et thématiquement, avec le cinéma des années 70, comme avec des perles de l’horreur comme le très perturbant Le monstre est vivant (Larry Cohen, 1974), L’Exorciste (William Friekin, 1973) La malédiction (Richard Donner, 1976), ou plus indirectement Rosemary’s Baby (Roman Polanski, 1968) ou encore Chromosome 3 (1979) de David Cronenberg. Ces enfants, réceptacles d’un esprit démoniaque, seront une forme privilégiée du Mal dans le cinéma dépressif des années 70.

Un traumatisme. Un malaise dérangeant et durable. Le cinéma mondial n’avait alors que peu de représentants du genre des enfants tueurs, si bien qu’on a du mal trouver un précédent valable. Le très bon Le village des damnés (1960), de Wolf Rilla, dont John Carpenter signa un honorable remake, semble le seul film à pouvoir rivaliser et devancer temporellement le sujet pourtant encore avant-gardiste de l’espagnol Serrador. Ce dernier, ayant tourné son film dans les années 60, ne le verra sortir en salles qu’à l’orée de 1976, qui plus est interdit aux moins de 18 ans dans de nombreux pays. Devant le nihilisme crépusculaire du résultat final, on ne peut que se rendre à l’évidence : Les révoltés de l’an 2000 avait une véritable longueur d’avance sur son temps. Le film a ainsi plus clairement à voir, formellement, et thématiquement, avec le cinéma des années 70, comme avec des perles de l’horreur comme le très perturbant Le monstre est vivant (Larry Cohen, 1974), L’Exorciste (William Friekin, 1973) La malédiction (Richard Donner, 1976), ou plus indirectement Rosemary’s Baby (Roman Polanski, 1968) ou encore Chromosome 3 (1979) de David Cronenberg. Ces enfants, réceptacles d’un esprit démoniaque, seront une forme privilégiée du Mal dans le cinéma dépressif des années 70.

De cette vague terrifiante, Les Révoltés de l’an 2000 constitue l’atomisant point de départ ; ou comment proposer une vision impensable, issue d’un des pires cauchemars de l’homme, mis à mort par son propre futur.

Le titre original (¿Quien puede matar a un niño ?) pose l’interrogation légitime qui sous-tend le film, sans rapport aucun avec son très bis équivalent français. Le malaise ne vient d’ailleurs pas du simple fait que des enfants perpétuent des meurtres. Non, ici, c’est bien plus l’expression de nature enfantine dans l’espace du massacre, faite de rires, des visages éclairés par une espièglerie joyeuse, qui est particulièrement dérangeante. La cohabitation contradictoire de ces deux états installe durablement le malaise, la naïveté naturelle de la jeunesse ne s’accordant jamais, dans nos structures de pensées, avec la détermination meurtrière froide et sadique dont ils font preuve.

Dès le début du film, et ce malgré les indices évidents qui sont soumis au spectateur (défiance de la population espagnole, cadavres rejetés par la mer, générique fait d’images d’archives atroces montrant des enfants défigurés ou morts au nom de la guerre), on continue d’ailleurs à douter de ce que l’on va découvrir sur l’île, avec le couple de touristes anglais qui veut y séjourner, fuyant le monde agglutiné sur la côte. D’abord face à un univers dénué de toute vie (aucun commerçant, vendeur, ou même un quelconque adulte sur l’île), ils se retrouvent confrontés à une population entièrement composée d’enfants, dont ils ne voient que peu de représentants. La situation, bien qu’étrange, en reste là durant un moment, d’autant que le temps est au beau fixe, et que la musique d’ambiance traduit en passages très La Croisière s’amuse. Le malaise a cependant débuté dès l’arrivée sur la côte, avec l’incompréhension de la jeune femme (enceinte) face à des locaux ne parlant que l’espagnol.

Peu à peu, la présence de quelques enfants se fait menaçante (via une séquence angoissante au possible où une petite fille caresse le ventre de la femme enceinte), puis explose lors d’une scène choc, qui sera suivie par bien d’autres, jouant malicieusement avec un hors-champ totalement anxiogène. La science du montage qui arrive à faire monter progressivement l’angoisse ne décevrait en rien un Hitchcock. D’un film un peu étrange, Les Révoltés de l’an 2000 devient un pur film d’horreur. Les effets sonores, également, traduisent le changement d’optique, notamment via une scène de contamination d’enfants sains par d’autres déjà atteints. Les notes synthétiques poussent parfois le film vers un fantastique kitsch un peu indigne de la teneur générale de l’œuvre. Les dernières séquences sont d'un niveau tel qu'elles finissent de nous achever, nous laissant comme vidés.

Véritable uppercut amer et désespéré, Les Révoltés de l’an 2000 continue d’être aujourd’hui à la limite du soutenable dans le fond comme dans la forme, illustrant la tendance d’auto-anéantissement à laquelle se livre continuellement l’humanité. Une image qui reste en mémoire longtemps, (bien ?) trop longtemps après la fin de visionnage. Beaucoup de réalisateurs hispaniques contemporain prennet ce film en exemple ; c'est une évidence à la vision des premiers films de Jaume Balaguero, par exemple. De son côté, le belge Fabrice DuWeltz aura voulu rendre hommage au film dans une boursouflure sans nom, sans signification, sans rien d’intéressant : stay original, regardez Quien puede matar a un niño, un de choc cinématographique aujourd’hui bien rare, avouons-le. En guise de dessert, vous pouvez avoir un avant-goût du film avec sa bande-annonce :