Un film de Christophe Gans

En adaptant le célèbre jeu vidéo de la firme japonaise Konami, Christophe Gans réalisait un rêve de geek : transposer sa propre expérience de joueur en expérience spectatorielle. Gans, qui travaille toujours au coup de cœur, est réellement motivé par le contenu et trousse, comme à son habitude, un film visuellement foisonnant, doté de cadrages forts. L’interprétation des acteurs, par contre, reste toujours un problème.

En adaptant le célèbre jeu vidéo de la firme japonaise Konami, Christophe Gans réalisait un rêve de geek : transposer sa propre expérience de joueur en expérience spectatorielle. Gans, qui travaille toujours au coup de cœur, est réellement motivé par le contenu et trousse, comme à son habitude, un film visuellement foisonnant, doté de cadrages forts. L’interprétation des acteurs, par contre, reste toujours un problème.

Pour nous faire entrer dans le monde de Silent Hill, Gans n’y va pas par quatre chemins : une brève séquence d’intro où le nom de la vile fantôme est tout de suite évoquée, puis la mère et la fille y font un voyage dans le but d’exorciser, ou de comprendre, la place qu’occupe Silent Hill dans leur vie. Commencé dans l’obscurité la plus totale, le film bifurque visuellement vers une opacité blanchâtre lorsque Silent Hill se montre à nos deux personnages, aussi brusquement que lorsque Rose (Radha Mitchell) choisit de prendre le virage qui les mènera à destination. On aura dès lors cette dualité ombre / lumière, dans l’espace -la neige qui semble tomber sur Silent Hill est en fait une cendre grisâtre- et dans le temps -la pâleur onirique de la ville laissant place à intervalle régulier à un enfer décrépi et noirci. Telle Alice dans un pays des merveilles version gore, Rose part à la recherche de sa fille, disparue, dans les entrailles de Silent Hill, révélant des enchevêtrements métalliques, rappelant le passé minier de la ville. Seule, elle se retrouve face à des créatures monstrueuses (on ne s’attend pas certains débordements gore assez extrêmes), qui, dès lors qu’elles apparaissent, impactent le rythme du film : images saccadées ou accélérées qui leur donnent l’air encore plus étrange, et semblent aussi modifier le passage du temps dans Silent Hill. On tient là, avec ce jeu sur la frise temporelle, un bouleversement narratif important : l’éradication d’indication temporelle pendant le séjour de Rose dans Silent Hill. Ainsi, cette traversée s’apparente à une sorte de rêve, entre somnolence et conscience, mis en évidence par le premier plan qui voit Rose pénétrer dans la ville, alors qu’elle émerge de la brume.

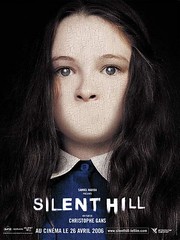

Soutenant un visuel toujours splendide, la musique du jeu (composée par Akira Yamaoka) nous emmène dans une ambiance lancinante, un brin planante, lorsque Silent Hill semble être endormie. Lorsque les feux de l’enfer se déchaînent, le fond musical lui emboîte le pas dans une symphonie métallique beaucoup plus stroboscopique. Tout cela assimile Silent Hill à un personnage vivant, en tout les cas le personnage principal du film. Ceci étant validé par l’affiche du film, ne mentionnant jamais le nom des acteurs, au profit de la "marque" Silent Hill, qui à elle seule symbolise tout ce que le spectateur - joueur pourra y voir. Les non-initiés retiendront juste le caractère étrange de l’affiche montrant la petite Sharon dépourvue de bouche, visuel d’ailleurs choisi par les fans sur Internet.

Christophe Gans n’a par contre jamais été un grand directeur d’acteurs. Ici, s’il s’en sort vraiment bien avec Alice Krige, qui fait peur sans effet spéciaux, ou Laurie Holden, qui campe un officier de police tout en masculin, la donne n’est pas la même avec Radha Mitchell, qui semble évaporée, Sean Bean, dont le personnage a été imposé par la production, et Deborah Kara Unger, auparavant incendiaire dans Crash de Cronenberg, ici vociférant de façon bien caricaturale.

De plus, l’axe scénaristique incluant Christopher (Sean Bean), le mari de Rose qui tente de la retrouver, annihile un peu le flottement temporel régnant à l’intérieur de Silent Hill. La seule séquence y trouvant une vraie force est celle ou Christopher et Rose sont sur le point de se croiser, proposant une solution visuelle assez fine pour justifier de la superposition bizarre des deux trames scénaristiques.

En nous baladant dans un monde irréel, réceptacle de nos peurs les plus profondes (l’obscurité, la monstruosité, la perte d’un être cher), le film jouit d’une richesse justement exploitée. Gans convoque également des références visuelles qui lui sont chères, tel le cinéma de Mario Bava -et de Terence Fisher- lors de l’explication en flash-backs.

Une œuvre imparfaite, mais étrange et troublante qui vise juste et retourne les tripes, à défaut de toucher réellement au cœur.

-

-

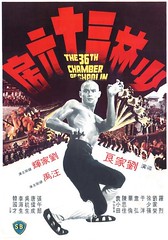

Ciné d'Asie : La 36ème chambre de Shaolin (1978)

Un film de Liu Chia-Liang

Film culte s’il en est, La 36ème chambre de Shaolin peut être considéré comme le mètre-étalon du film de kung-fu. La parution du Blu-ray de la trilogie du même nom, au début du mois de janvier 2010, mérite amplement qu'on y revienne. Grand succès international de la Shaw Brothers, même aux Etats-Unis malgré un remontage sévère (30 minutes en moins) et un titre pas très fidèle à l’esprit du film -Shaolin Master Killer-, La 36ème chambre est un grand film initiatique, qui conte l’apprentissage aux arts martiaux d’un jeune homme au sein du temple de Shaolin. Le contexte historique du film, l’oppression du peuple Chinois par les Mandchous aux alentours du XVIIème siècle, offre l’arrière plan narratif nécessaire qui justifie la quête de San De (Gordon Liu), guidé d’abord par la vengeance : sa famille a été décimée. Au bout d’une demi-heure de film développant la dimension historique (sûrement le grand coup de ciseau de la version allégée du film), donnant chair aux enjeux importants pour la suite du film, le jeune homme arrive donc aux portes du temple, et l’initiation peut commencer. Longue et laborieuse, elle est ponctuée de rares mais significatifs ellipses qui donnent un relief temporel très fort au récit ; pour voir défiler les années, rien de mieux que de se faire succéder deux séquences pendant lesquelles le héros a de grandes difficultés à accomplir les épreuves qui lui sont proposées, puis dans un second temps donner à voir la maîtrise totale du corps. A ce jeu-là, Gordon Liu, véritable athlète martial, est tout à fait crédible (à tel point qu’aux Etats-Unis justement, d’aucun crurent qu’il était un véritable moine Shaolin - dixit le livret que le spécialiste Frédéric Ambroisine a réalisé pour l’édition DVD du film), alternant les séquences de travail acharné, d’hésitations et de regards naïfs et enfantins, à la maîtrise pleine de sérénité. Le film offre ainsi un moment d’une beauté et de démonstration de persévérance fascinante lorsqu’on voit les pieds de San De continuer à répéter la même routine alors que le personnage est endormi ; puis, l’éveil, et l’entraînement de nuit qui va lui permettre de passer au niveau supérieur.

Film culte s’il en est, La 36ème chambre de Shaolin peut être considéré comme le mètre-étalon du film de kung-fu. La parution du Blu-ray de la trilogie du même nom, au début du mois de janvier 2010, mérite amplement qu'on y revienne. Grand succès international de la Shaw Brothers, même aux Etats-Unis malgré un remontage sévère (30 minutes en moins) et un titre pas très fidèle à l’esprit du film -Shaolin Master Killer-, La 36ème chambre est un grand film initiatique, qui conte l’apprentissage aux arts martiaux d’un jeune homme au sein du temple de Shaolin. Le contexte historique du film, l’oppression du peuple Chinois par les Mandchous aux alentours du XVIIème siècle, offre l’arrière plan narratif nécessaire qui justifie la quête de San De (Gordon Liu), guidé d’abord par la vengeance : sa famille a été décimée. Au bout d’une demi-heure de film développant la dimension historique (sûrement le grand coup de ciseau de la version allégée du film), donnant chair aux enjeux importants pour la suite du film, le jeune homme arrive donc aux portes du temple, et l’initiation peut commencer. Longue et laborieuse, elle est ponctuée de rares mais significatifs ellipses qui donnent un relief temporel très fort au récit ; pour voir défiler les années, rien de mieux que de se faire succéder deux séquences pendant lesquelles le héros a de grandes difficultés à accomplir les épreuves qui lui sont proposées, puis dans un second temps donner à voir la maîtrise totale du corps. A ce jeu-là, Gordon Liu, véritable athlète martial, est tout à fait crédible (à tel point qu’aux Etats-Unis justement, d’aucun crurent qu’il était un véritable moine Shaolin - dixit le livret que le spécialiste Frédéric Ambroisine a réalisé pour l’édition DVD du film), alternant les séquences de travail acharné, d’hésitations et de regards naïfs et enfantins, à la maîtrise pleine de sérénité. Le film offre ainsi un moment d’une beauté et de démonstration de persévérance fascinante lorsqu’on voit les pieds de San De continuer à répéter la même routine alors que le personnage est endormi ; puis, l’éveil, et l’entraînement de nuit qui va lui permettre de passer au niveau supérieur.

Le temple de Shaolin, théâtre de nombreuses intrigues cinématographiques chez la Shaw Brothers à partir de mi-70’s, est aussi pour beaucoup dans l’attrait et la réussite du film, captant bien les codes, tant culturels, esthétiques et vestimentaires de cette tradition centenaire. Les différentes cours des temples, les costumes éclatants et les armes qui vont avec sont autant de source d’évocation d’un imaginaire puissant et cohérent.

La caméra de Liu Chia-Liang n’est mobile que quand il le faut, dessinant des mouvements mesurés. Auparavant chorégraphe de combats, Liu Chia-Liang n’a pas son pareil pour choisir ses angles, notamment lors des séquences de combat - ici elles sont cependant moins présentes que chez d’autres cinéastes, comme Chang Cheh pour sa trilogie du Sabreur manchot. Les mouvements des combattants visent à l’essentiel et ne tombent jamais dans des arabesques uniquement décoratives, tendance qui sera plus du goût d’un Chu Yuan. Les passes d’armes sont claires et précises, lisibles tout en demeurant fondamentalement impressionnantes, par la réelle maîtrise des acteurs ; Ici, pas de montage cut en gros plans, et place aux plans-séquences cadrant les deux combattants dans leur entier. A ce titre, Liu Chia-Liang peut être considéré comme un réalisateur martial dans tous les sens du terme. Très attaché à l’aspect philosophique, les arts martiaux permettant à l’homme de s’accomplir physiquement et spirituellement, Liu Chia-Liang et ses films, particulièrement La 36ème chambre de Shaolin, respirent la célébration de l’accomplissement personnel par la voie des arts martiaux. Ainsi, le chemin parcouru par le personnage principal est magnifié par la maîtrise -martiale et mentale- dont il fait preuve dans la deuxième partie du métrage ; le plan final achevant cette démonstration dans les règles de l’art.

En Haute Définition, les combats se détachent avec une précision inédite à domicile, sans compter les plans larges bien plus détaillés que dans leur version DVD. Malgré tout, certains plans restent flous, tels qu'ils ont été tournés à l'origine. Aujourd’hui, La 36ème chambre de Shaolin demeure un grand film de la Shaw Brothers, dans lequel la conjugaison des talents en présence donne vie à un univers et à un esprit martial magistral. -

Sherlock Holmes (2010)

Un film de Guy Ritchie

Dire qu’on n’a jamais vu Sherlock Holmes comme ça relève d’un understatement tout british, ce qui est plutôt de circonstance. Revu et corrigé par Guy Ritchie, le réalisateur d’Arnaques, crimes et botanique (1998) et Snatch (2000), le plus fin des détective devient une action star à part entière, secondée par le bon docteur Watson, lui aussi plus hot que sa traditionnelle version vue jusqu’alors.

Dire qu’on n’a jamais vu Sherlock Holmes comme ça relève d’un understatement tout british, ce qui est plutôt de circonstance. Revu et corrigé par Guy Ritchie, le réalisateur d’Arnaques, crimes et botanique (1998) et Snatch (2000), le plus fin des détective devient une action star à part entière, secondée par le bon docteur Watson, lui aussi plus hot que sa traditionnelle version vue jusqu’alors.

Sherlock Holmes millésime 2010 est un buddy movie on ne peut plus classique, saupoudrée du style Ritchie : dialogues en forme de partie de ping-pong continue, rythme d’enfer -ici soutenu par une musique gitane au tambour battant signée Hans Zimmer-, mouvement d’appareils amples et rapides. Les déductions vitesse grand V du grand Holmes participent d’ailleurs à cette course contre la montre que semble s’être lancé le réalisateur. Le spectateur n’a alors pour lui que de suivre le tortueux chemin dans l’esprit de Holmes, restant pendu aux lèvres du détective qui lui dévoile ce qui s’est vraiment passé. Cela va tellement vite que, parfois, Ritchie doit revenir à deux fois sur la même séquence pour le spectateur accepte (Holmes en champion de boxe) ou comprenne (Irène sort de l’appartement de Holmes et Watson) la situation. Le film opère alors comme le révélateur des tours de magie de Holmes, ici vénéré comme un prestidigitateur. Héros moderne, invincible, Holmes devient dans le corps de Downey Jr. un vrai Iron Man in London, avec les mêmes particularités anti-héroïque (alcoolique, maladif, ...). Les traits de la personnalité de Holmes semblent ainsi disparaître derrière tout un attirail de bons mots, de vitesse à grands renforts d’action (par ailleurs tout à fait distrayant).

Bon film comme pourrait l’être un Arme Fatale 5, Sherlock Holmes aurait pu prendre un autre héros pour personnage principal que cela n’aurait pas changé grand-chose. Inutile pour autant de bouder notre plaisir, le film se tient et est magnifié par la photo de Philippe Rousselot -La forêt d’Émeraude (John Boorman, 1985), Et au milieu coule une rivière (Robert Redford, 1992), Entretien avec un Vampire (Neil Jordan, 1994), Big Fish (Tim Burton, 2003). Avec une affiche prometteuse et un duo d’acteur qui s’en renvoient de belle (n’omettant pas, au passage, l’inévitable sous-texte homosexuel), le Sherlock Holmes de Ritchie, s’il n’est pas fidèle à son modèle, est un divertissement tout ce qu’il y a de plus plaisant.