Un film de Oliver Parker

Mais pourquoi donc Dorian Gray nous arrive-t-il directement en DVD et Blu-ray ? En effet, en dehors de son pays d'origine, le film de Oliver Parker passe par la petite porte, pour ne pas dire directement à la trappe. Ce n'est pas faute, ni d'un casting réussi (Ben Prince Capian Barnes et Colin Firth), ni d'un production design soigné, et encore moins d'une narration vraiment entraînante. Cette dernière reprenant le conte moral de Oscar Wilde plutôt fidèlement, introduisant chaque personnage et presque toutes les péripéties à la lettre. Ce qui ne veut pas dire sans ambition : la peinture d'une époque victorienne est crédible, malgré quelques incrustations numériques voyantes (les extensions de quartiers dans les arrières-plans). Les acteurs sont convaincants, Colin Firth en première ligne, hédoniste cynique critiquant à tout va les moeurs de ses contemporains. Ben Chaplin (La ligne Rouge, Terrence Malick, 1998) donne également une belle force à son rôle de peintre obsédé par la beauté de son modèle. Là où d'autres adaptations ont été timides, en regard de leur conditions de production et de leurs époques respectives (le très beau Le portrait de Dorian Gray par Albert Lewin), le Dorian Gray millésime 2010 nous offre une grande ambiguïté dans les rapports entre les trois hommes, rapports d'admiration réciproque, voire de fascination, connotant une sensibilité homosexuelle tout à fait en phase avec le caractère androgyne de Ben Barnes. Le baiser de Basil (Ben Chaplin), ou le tendre intérêt de Lord Henry pour son protégé, tend une ligne de force sur tout le film.

Mais pourquoi donc Dorian Gray nous arrive-t-il directement en DVD et Blu-ray ? En effet, en dehors de son pays d'origine, le film de Oliver Parker passe par la petite porte, pour ne pas dire directement à la trappe. Ce n'est pas faute, ni d'un casting réussi (Ben Prince Capian Barnes et Colin Firth), ni d'un production design soigné, et encore moins d'une narration vraiment entraînante. Cette dernière reprenant le conte moral de Oscar Wilde plutôt fidèlement, introduisant chaque personnage et presque toutes les péripéties à la lettre. Ce qui ne veut pas dire sans ambition : la peinture d'une époque victorienne est crédible, malgré quelques incrustations numériques voyantes (les extensions de quartiers dans les arrières-plans). Les acteurs sont convaincants, Colin Firth en première ligne, hédoniste cynique critiquant à tout va les moeurs de ses contemporains. Ben Chaplin (La ligne Rouge, Terrence Malick, 1998) donne également une belle force à son rôle de peintre obsédé par la beauté de son modèle. Là où d'autres adaptations ont été timides, en regard de leur conditions de production et de leurs époques respectives (le très beau Le portrait de Dorian Gray par Albert Lewin), le Dorian Gray millésime 2010 nous offre une grande ambiguïté dans les rapports entre les trois hommes, rapports d'admiration réciproque, voire de fascination, connotant une sensibilité homosexuelle tout à fait en phase avec le caractère androgyne de Ben Barnes. Le baiser de Basil (Ben Chaplin), ou le tendre intérêt de Lord Henry pour son protégé, tend une ligne de force sur tout le film.

Lord Henry attire Dorian vers un monde de plaisirs immédiats qu'on rapproche de l'hédonisme. Les plaisirs de l'amour physique, de la boisson semblent être la seule religion de l'aristocrate, soit. Mais l'ensemble prend un air de corruption qui n'est plus en rapport avec les actes perpétrés. Quand le portrait de Dorian commence à se flétrir, il n'a rien fait qui soit vraiment répréhensible, sinon d'un point de vue judéo-chrétien dépassé. En effet, si on considère la recherche des plaisirs sous toutes ses formes comme mauvaises, alors seulement la transformation du tableau apparaît vraisemblable. Dans le cas contraire, les blessures de son âme visiblement corrompue (un vers luis sortant de l'oeil, impliquant un pourrissement moral) sont tout à fait disproportionnées par rapport aux actes. Le récit semble ainsi mélanger hédonisme et perversion morale ; de plus, le portrait accueille la vieillesse physique à laquelle Dorian échappe. Mais là n'est presque pas le débat, tant son cercle d'amis s'émeut peu de aspect physique inchangé. Non, si le diable est à l'oeuvre, c'est dans sa clémence face aux usages extrêmes, voire contre-nature, de Dorian. On voit à quel point la morale a changé depuis, et heureusement. Car, ce n'est pas en passant sa vie à voyager, donc en profitant de son temps sur Terre, que l'on fait quoi que ce soit de moralement répréhensible ! Tout cela est très moral. Pourtant, le côte fascinant de ce mythe universel est bien la fascination que Dorian entretient pour sa propre personne, fil rouge un peu trop discret de l'oeuvre. L'écueil auquel Dorian l'innocent n'échappe pas est un orgueil mal placé, une trop grande conscience de sa beauté qu'il utilise comme outil de manipulation. Là est la grande force du récit original : mais, à l'aide d'une bonne caractérisation des personnages et d'un univers bien ancré, le film réussit à nous faire passer un moment agréable, bien loin de certaines production blindées d'argent qui ont les honneurs d'une sortie en grande pompe (au hasard, Le Choc des Titans millésime 2010).

Le conte grinçant du réalisateur de Edward aux mains d'argent se situe dans son deuxième élan créatif ; après les cauchemars gothiques et les fables sociales enlevées, est apparu une accalmie, un certain conformisme, tant de surface (esthétique non pas formatée mais faisant partit intégrante d'une sorte de licence Tim Burton) que de fond -personnages plus politiquement correct, donc positifs au final). C'est en tous les cas ce que l'on pourrait voir.

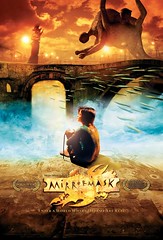

Le conte grinçant du réalisateur de Edward aux mains d'argent se situe dans son deuxième élan créatif ; après les cauchemars gothiques et les fables sociales enlevées, est apparu une accalmie, un certain conformisme, tant de surface (esthétique non pas formatée mais faisant partit intégrante d'une sorte de licence Tim Burton) que de fond -personnages plus politiquement correct, donc positifs au final). C'est en tous les cas ce que l'on pourrait voir. Premier long-métrage du dessinateur Dave McKean, MirrorMask fait fi de son budget limité pour imposer un univers riche et palpable. Pour l’occasion, il façonne avec son compère de toujours Neil Gaiman (écrivain et scénariste, notamment avec American Gods, Sandman, Stardust,

Premier long-métrage du dessinateur Dave McKean, MirrorMask fait fi de son budget limité pour imposer un univers riche et palpable. Pour l’occasion, il façonne avec son compère de toujours Neil Gaiman (écrivain et scénariste, notamment avec American Gods, Sandman, Stardust,