Un film de Paul Verhoeven

Pour son tout premier long métrage, le hollandais violent réalise un drôle de film, et ce dans tous les sens du terme : l’odyssée de deux prostituées dans cette bonne ville d’Amsterdam, aux allure de cirque des comportements déviants-mais-rigolo. Fières d’exercer leur métier, les deux femmes s’évertuent à satisfaire tous les caprices de grands malades, à coup de méchante maîtresse qui punit le mauvais élève (classique), de basse-cour emplumée (plus rare) ou (summum) d’une séance de vraie frousse visiblement très stimulante pour certains -avec un bonus financier si cris de terreur supplémentaires. Au cas où notre énumération semblerait obscure, visionnez le film, ce n’est pas du temps perdu malgré qu’il s’agisse là d’un travail mineur de Verhoeven.

Comme on le verra plus tard, dans Katie Tippel (1975) ou bien Showgirls 20 années après, le thème de la prostitution et du corps-objet a toujours habité le cinéaste, qui nous le rappelle aussi via le personnage principal de son dernier Black book, où la belle Carice Van Houten doit jouer de tous ces atouts pour trouver une issue dans la période du 2e conflit mondial. A la différence qu’ici, et ce même si business is business justement, tout se fait dans une légèreté qui rappelle les comédies italiennes jouant sur le côté gentiment polisson de leurs intrigues - j’en veux pour preuve un Parlons femmes (Ettore Scola, 1967) ou bien un Boccace 70 (1962, Fellini, Visconti, Monicelli, rien moins que ça), tous deux films à sketches où de plantureuses jeunes femmes font tourner la tête à des hommes rapidement perdus. La fête s’accompagne dans Business is business d’une bande son ad hoc, aux intentions, sinon comiques, clairement pleine d’entrain naïf. Les couleurs très saturées et les personnalités pour le moins extravagantes des jeunes femmes préfigure les personnages des films d'Almodovar.

Bien sûr, c’est la figure typique de la pute au grand cœur qui nous est servi sur un plateau, avec histoire d’amour à la clé. Comme quoi Verhoeven nous prouve à chaque fois que, malgré la crudité de certaines images ou l’horreur réelle de ses situations, se cache en lui un grand romantique, ceci dit un peu schizo sur les bords.

Première collaboration Verhoeven - De Bont, alors directeur photo, Business is business, même s’il est traversé de bonnes idées de mise en scène, n’a pas la maîtrise d’un Katie Tippel, ou d’un La chair et le sang (1985), pour ne citer que des travaux antérieurs à ses plus grandes réussites que sont RoboCop (1988) ou Starship Troopers (1997). La photo très réaliste du film qui nous intéresse alimente le fond de l’histoire, il est donc normal qu’elle ne soit pas très sophistiquée.

Coup d’essai, loin d’être un coup de maître, le film fait néanmoins preuve d’une cohérence à toute épreuve avec les films suivants du réalisateur. Une pierre de fondation mineure mais intéressante dans la construction de son parcours.

Source image : capture dvd Metropolitan

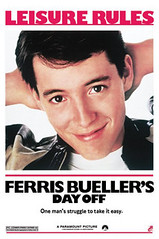

Après des vacances bien méritées dans les paysages enchanteurs des côtes croates, il paraît opportun d’écrire quelques mots sur cette Folle journée d’école buissonnière vécue par Ferris Bueller ; au même titre que les îles dalmates aux couleurs pratiquement irréelles, qui incarnent une sorte d’idéal rêvé, le film déroule une trame qui relève d’un fantasme ancré à l’identique dans l’imaginaire collectif ; les idéaux défendus -ici liberté, jouissance de l’instant, résistance contre l’autorité parentale, et donc la toute puissance de la jeunesse- sont bien différents.

Après des vacances bien méritées dans les paysages enchanteurs des côtes croates, il paraît opportun d’écrire quelques mots sur cette Folle journée d’école buissonnière vécue par Ferris Bueller ; au même titre que les îles dalmates aux couleurs pratiquement irréelles, qui incarnent une sorte d’idéal rêvé, le film déroule une trame qui relève d’un fantasme ancré à l’identique dans l’imaginaire collectif ; les idéaux défendus -ici liberté, jouissance de l’instant, résistance contre l’autorité parentale, et donc la toute puissance de la jeunesse- sont bien différents. Beau succès en salles en 2008, la sortie en dvd du Premier jour du reste de ta vie permet de tester l’appréciation d’un second visionnage.

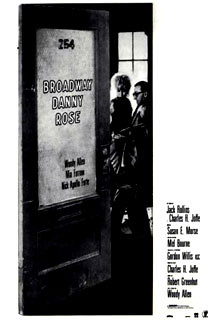

Beau succès en salles en 2008, la sortie en dvd du Premier jour du reste de ta vie permet de tester l’appréciation d’un second visionnage. Nous sommes en 1984 et le cinéma de Woody Allen a déjà ses points culminants (Manhattan, Annie Hall, La rose pourpre du Caire). Son style est clairement établi : intellectuel, névrosé, parfois romantique et surtout, terriblement caustique.

Nous sommes en 1984 et le cinéma de Woody Allen a déjà ses points culminants (Manhattan, Annie Hall, La rose pourpre du Caire). Son style est clairement établi : intellectuel, névrosé, parfois romantique et surtout, terriblement caustique.