Un film de James Gray

Ce qu’on remarque tout de suite aux premiers instants de visionnage du premier film de James Gray, c’est bien qu’il y raconte toujours la même histoire ; que ce soit The Yards (2000), La nuit nous appartient (2007) ou Two lovers (2008), il s’agit de drames familiaux, utilisant en couverture le polar ou l’histoire d’amour (ou les deux). Devant tant de constances, mais aussi d’absence de surprises, on peut parler de films déceptifs, à la longue. En allant plus loin, on peut avancer l’idée que tous les films de James Gray se déroulent dans un monde identique ; les murs de briques rouges, ainsi que ces appartements légèrement glauques indiquant un quartier à l’écart, aperçus à maintes reprises dans Little Odessa se retrouvent dans Two Lovers (dont la qualité est d’ailleurs largement surestimée). Tous les personnages des films de James Gray sont ainsi issus d’une minorité ethnique, presque abandonnée à elle-même dans des environnements pauvres. Little Odessa instaure cette continuité en prenant pour personnages des immigrés Russes, vivant près de Brooklyn. Tim Roth y incarne l’âme à sauver, une machine à tuer qui exécute des contrats pour la mafia locale. Il reverra une fille, ancienne connaissance, qui va contribuer à l’humaniser, ainsi que son petit frère (Edward Furlong). La musique, aux accents religieux très marqués, donne un caractère éminemment sacré à l’histoire. La soudaine réapparition du personnage dans le cercle familial va engendrer un cercle infernal où la mort est la seule issue. On y voit définitivement l’empreinte du film noir, où la mort plane tel un charognard. La mère est mourante, Tim Roth distribue la mort à tout bout de champs, et la vie devient cette fenêtre éphémère sur le monde.

Ce qu’on remarque tout de suite aux premiers instants de visionnage du premier film de James Gray, c’est bien qu’il y raconte toujours la même histoire ; que ce soit The Yards (2000), La nuit nous appartient (2007) ou Two lovers (2008), il s’agit de drames familiaux, utilisant en couverture le polar ou l’histoire d’amour (ou les deux). Devant tant de constances, mais aussi d’absence de surprises, on peut parler de films déceptifs, à la longue. En allant plus loin, on peut avancer l’idée que tous les films de James Gray se déroulent dans un monde identique ; les murs de briques rouges, ainsi que ces appartements légèrement glauques indiquant un quartier à l’écart, aperçus à maintes reprises dans Little Odessa se retrouvent dans Two Lovers (dont la qualité est d’ailleurs largement surestimée). Tous les personnages des films de James Gray sont ainsi issus d’une minorité ethnique, presque abandonnée à elle-même dans des environnements pauvres. Little Odessa instaure cette continuité en prenant pour personnages des immigrés Russes, vivant près de Brooklyn. Tim Roth y incarne l’âme à sauver, une machine à tuer qui exécute des contrats pour la mafia locale. Il reverra une fille, ancienne connaissance, qui va contribuer à l’humaniser, ainsi que son petit frère (Edward Furlong). La musique, aux accents religieux très marqués, donne un caractère éminemment sacré à l’histoire. La soudaine réapparition du personnage dans le cercle familial va engendrer un cercle infernal où la mort est la seule issue. On y voit définitivement l’empreinte du film noir, où la mort plane tel un charognard. La mère est mourante, Tim Roth distribue la mort à tout bout de champs, et la vie devient cette fenêtre éphémère sur le monde.

La mise en scène est gracieuse, en cela qu’elle est signifiante sans être ouvertement démonstrative (dans le style "je vous montre que je fais de la mise en scène et qu’elle est classe", à la Wong Kar-Wai par exemple). Le contraste donné notamment entre l’intérieur, où les personnages sont compressés par les lignes de forces du cadre, et l’extérieur, ouvert et potentiellement espace de liberté, est admirablement rendu. Le Scope est bien utilisé, alternant lents travelling, voire plans fixes, lors de passages calmes où la violence peut néanmoins surgir à tout moment, à des plans caméra à l’épaule qui retranscrivent bien le danger des situations. On sent un besoin d’ultra-réalisme à tous les niveaux, dans les rapports entre les personnages, les décors, les couleurs, qui donnent une belle vérité à l’ensemble. Si tout n’est cependant pas palpitant, toutes les morts ressortent magnifiées de ce traitement, à la fois tragiques et touchantes -même lorsqu’il s’agit de personnages secondaires. Bien que pâtissant des moments en creux, quand le drame survient, il est implacable et extrêmement poignant. C’est tout le mérite du cinéma de James qui, même s’il peut paraître trop classique, semblant nous parvenir directement des années 70, accède à une sorte de vérité dans son fatalisme. Le personnage joué par Edward Furlong est tout à fait symptomatique de cette dimension, tout en fragilité et volonté de bien faire. Il enfreint les règles, mais finalement qui ne l’a pas fait avant lui (surtout dans sa famille) ? Entouré par la violence, subissant celle-ci, la puissance évocatrice qui émane de son personnage en fait l’un des plus beaux de la galaxie Gray. Little Odessa ne peut donc que toucher, même si ce cinéma peut lasser, par répétition.

90's - Page 7

-

Little Odessa (1994)

-

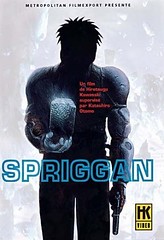

Spriggan (1998)

Un film de Hirotsugu Kawasaki

Spriggan fait partie de ces films d’animation japonais qui, bien que (ou à cause de) leur absence sur les écrans français, ont bénéficié d’un buzz important et ont vu leur réputation être surévaluée. Ici, cette surévaluation est également due à Katsuhiro Otomo, mangaka reconnu (Domû, rêves d’enfants et le scénario de Mother Sarah) et surtout créateur d’Akira ; il occupe sur Spriggan le poste de superviseur.

Spriggan fait partie de ces films d’animation japonais qui, bien que (ou à cause de) leur absence sur les écrans français, ont bénéficié d’un buzz important et ont vu leur réputation être surévaluée. Ici, cette surévaluation est également due à Katsuhiro Otomo, mangaka reconnu (Domû, rêves d’enfants et le scénario de Mother Sarah) et surtout créateur d’Akira ; il occupe sur Spriggan le poste de superviseur.

Résumer le propos de Spriggan est assez difficile, mais allons-y en deux mots : Une agence secrète travaille à la découverte et la préservation du savoir d’une société très ancienne. Leurs agents sont les Spriggan. Lors de la mise au jour de l’Arche de Noé sur le mont Ararat, le meilleur de ces agents, un lycéen du nom de Yu, est appelé sur les lieux pour empêcher la CIA de s’approprier la découverte.

On voit, après ces quelques lignes, la dimension casse-gueule que prend cette histoire assez complexe : entre anticipation, espionnage et fable fantastique, le film ne fait aucun choix et décide de traiter tout cela en même temps, sur une durée d’1h30. On a donc un premier problème avec le résultat final qui nous est présenté : il ne sait pas trop sur quel pied danser. Dernier point important sur la tonalité du film, il est conçu avant tout comme un film d’action tout juste bon à accumuler des séquences de courses-poursuites et d'explosions en tous genres. Le fil rouge du récit, cette mystérieuse Arche de Noé aux références bibliques, n’est d’ailleurs pas suffisante pour justifier tous ces éléments périphériques, étant elle aussi sacrifiée par le traitement narratif de l’ensemble.

Les scènes d’action sont certes bluffantes. La course-poursuite au début du film rivalise de nervosité et d’ampleur avec certains des meilleurs films live dans le genre. L’animation du métrage est d’ailleurs son vrai point fort : soignée, alternant les plans et les mouvements de caméra comme un film de prises de vues réelles, elle rappelle un petit chef d’œuvre sorti la même année, Jin-Roh, la brigade des loups (réalisé par Hiroyuki Okiura), qui produit le même effet tout à fait étrange : à partir d’un moment, on ne sait plus qu’on regarde un film d’animation. Cette sensation est toujours extrêmement rare car le principe même de l’animation en fait une œuvre réflexive. On est toujours devant une traduction / appropriation / recréation du réel. Ici, cette recréation calque tellement l’impression de réel que c’en est confondant. Découle de là un autre problème majeur, c’est qu’en étant si réaliste dans les mouvements des personnage et le rendu des décors, les scènes typiquement fantastiques semblent arriver comme un cheveu sur la soupe, à l’image de ces dinosaures (?!) à la poursuite de Yu, à l’intérieur de l’Arche de Noé. Le propos qui en découle, pseudo-écolo, ne trouve pas sa place dans le film, et n’est en tous cas amené avec aucun tact ; on ne peut échapper au ridicule lors de cette séquence.

Finalement, ce qui nuit peut-être le plus à Spriggan, c’est Katsuhiro Otomo. N’étant pas qu’une caution scénaristique ou visuelle, on retrouve dans Spriggan des éléments constitutifs d’Akira tellement similaires qu’on a l’impression de voir une histoire parallèle au chef d’œuvre post-apocalyptique du mangaka/cinéaste japonais. Entre les pouvoirs télékinésiques, les (faux) jeunes garçons qui dissimulent leur (vraie) vieillesse et une esthétique futuriste, le tout constitue un patchwork mal assemblé, qui aboutit à un fourre-tout scénaristique assez faible. Si sa qualité technique n’est pas à mettre en doute, on ne peut parler de réussite, et on conseillera plutôt aux amateurs de revoir le bon Jin-Roh. -

Le village des damnés (1995)

Un film de John Carpenter

Alors qu’un phénomène étrange se produit dans le petit village de Midwich -les habitants restent inconscients durant quelques heures-, plusieurs femmes se retrouvent enceintes. Les enfants ainsi nés semblent connectés par un même esprit, et sont d’une très grande intelligence ; de plus, leurs intentions à l’égard des humains ne semblent pas pacifiques...

-

L'étrange noël de Monsieur Jack (1994)

Un film de Henry Selick

Quoi de plus raccord avec cette période de noël que de consacrer l’article d’aujourd’hui à L’étrange Noël de Monsieur Jack, un des meilleurs films sortis de l’imaginaire d’un cinéaste que j’adore définitivement (malgré ses faux-pas), Tim Burton ?

L'étrange noël de Monsieur Jack a tout d'un aboutissement dans le parcours créatif de Tim Burton : intéressé toujours par les possibilités et la poésie de l'animation image par image (Vincent, Pee-Wee big adventure, Beetlejuice) il livre avec Monsieur jack une porte donnant directement sur son imaginaire noir, satirique et... musical ! Le métrage est habité par les ombres de l'expressionnisme, des expérimentations de Frankenstein (hommage clair à la Hammer film après son court Frankenweenie et avant Sleepy Hollow), ainsi que par des signes récurrents : la figure de la spirale, omniprésente, les chauves-souris et autres têtes de mort, qui sont tout à fait à leur place dans le monde macabre d’Halloween Town. Burton réussit à rendre tous les personnages intéressants, des héros aux personnages secondaires (le maire, le chien, La musique et les chants créés par le comparse de toujours, Danny Elfman, sont une BO entraînante et presque parfaite pour décrire une étrangeté romantique.

Plus que le décorum, ce qui caractérise plus les films de Tim Burton est peut-être la place centrale accordée au marginal. A Halloween Town, quoi de plus marginal que d'aspirer au bonheur, aux joies simples plutôt que de participer à une célébration sombre, jusqu'à en être le symbole ? Il n'y a aucun doute, jack est l’anomalie au cœur d'un système trop bien réglé. Tous les personnages que l’on peut croiser dans la galaxie Burton (Edward, Ed Wood, Beetlejuice, Bruce Wayne, ...) sont des projections plus ou moins déguisées de Burton lui-même. Chez Disney, alors qu'il était consultant designer, Burton n'est jamais arrivé à faire accepter aucun de ces dessins. La tentative de Jack de "faire noël" peut trouver un parallèle intéressant dans la carrière de Burton : au milieu de tous ces films qui lui ressemblent tant, il a commis La Planète des singes, qui s'est soldé par un échec artistique et critique cuisant. Est-ce le même Tim Burton qui a pu réaliser Big Fish, film optimiste sur la mort, si coloré et plein d'une nostalgie enchanteresse ? Comme pour montrer que ce n'était qu'un passage (même si je trouve personnellement Big Fish excellent sans pour autant cadrer avec le style Burton), le voilà qu'on retrouve Les noces funèbres quelques années plus tard, et dernièrement Sweeney Todd, le film le plus macabre et extrême de son réalisateur (mais totalement creux, dommage). On voit ici que, alors que L'étrange Noël de Monsieur Jack dégage une pureté dans les intentions et une richesse thématique et visuelle sans pareille, les Noces funèbres autant que Sweeney Todd dévoilent désormais une coquille vide, un style sous lequel plus rien d'intéressant ne vient nous toucher. Comme si, Burton s'étant rendu compte de ce qui fait son style, il ne faisait que recycler une esthétique, une patte Burton (une marque ?) reconnaissable. Il ne reste qu’à espérer pour la suite ; Alice au Pays des Merveilles s’annonce assez alléchant (mélange de prise de vues réelles, animation 3D et stop-motion).

Poussant l’horreur assez loin (la véritable apparence d’Oogie Boogie...), Burton nous invite à une symphonie macabre et réjouissante, pour un bijou de l’animation (grâce au réalisateur en titre du film, Henry Selick) dont on ressort avec l’émerveillement d’un enfant. -

Un avant-goût de fêtes...

En cette période de fêtes, propice aux dîners où la surabondance des mets rime avec une durée potentiellement extensible à l'infini, je tenais à proposer ici un court métrage d’animation que j’avais découvert, émerveillé, lors d’une rétrospective au Festival du Film d’Animation à Annecy : La Traviata, issue de l’anthologie Opéra Imaginaire conçue par Guionne Leroy en 1992. C’est un petit bijou de magie, où les images et la musique de l’opéra de Verdi, intimement mêlées, produisent une recette assez exceptionelle. La réalisatrice belge a depuis un parcours exemplaire qui rend justice à son grand talent (quelle fluidité dans cette animation de pâte à modeler!), travaillant avec les plus grands : Pixar -sur Toy Story, quand même !- et Aardman -sur Chicken Run. Si vous vous êtes toujours demandé comment on faisait les pièces montées, c’est par ici que ça se passe...

Ah oui, j'oubliais : bonnes fêtes à tous!