Un film de Tim Burton Le conte grinçant du réalisateur de Edward aux mains d'argent se situe dans son deuxième élan créatif ; après les cauchemars gothiques et les fables sociales enlevées, est apparu une accalmie, un certain conformisme, tant de surface (esthétique non pas formatée mais faisant partit intégrante d'une sorte de licence Tim Burton) que de fond -personnages plus politiquement correct, donc positifs au final). C'est en tous les cas ce que l'on pourrait voir.

Le conte grinçant du réalisateur de Edward aux mains d'argent se situe dans son deuxième élan créatif ; après les cauchemars gothiques et les fables sociales enlevées, est apparu une accalmie, un certain conformisme, tant de surface (esthétique non pas formatée mais faisant partit intégrante d'une sorte de licence Tim Burton) que de fond -personnages plus politiquement correct, donc positifs au final). C'est en tous les cas ce que l'on pourrait voir.

Charlie et la chocolaterie est l'adaptation du célèbre conte pour enfants de Roald Dahl, une histoire très drôle et très morale sur un petit garçon comme les autres, Charlie Bucket. Burton bifurque déjà de ce postulat, faisant de Willy Wonka, le chocolatier excentrique, son personnage principal, en même temps que Johnny Depp, véritable alter-ego de pellicule. Puis, la folie du personnage saute aux yeux dès les premiers instants de son apparition, où il assiste lui-même au spectacle mis au point pour annoncer son arrivée. Schizophrénie, pourrait-on diagnostiquer d'abord. Et, quand les poupées de chocolat brûlent sous le coup d'un court-jus, on se prend à penser que les enfants, pourtant invités par Wonka pour visiter sa gigantesque usine, ne sont pas forcément les bienvenus... La suite nous donnera raison, les différentes salles se succédant comme autant de disparitions d'enfants ; ces dernières ont l'air de réjouir Wonka, comme si l'objectif final était de faire un exemple en châtiant ses invités, totalement caricaturaux il est vrai. Le dingue de technologie, le goinfre, la droguée de la réussite, la petite pourrie gâtée par son père. Une illustration des péchés capitaux selon Roald Dahl, qui, malgré l'exagération, contient un fond de vérité, stigmatisant les travers de nos sociétés ; travers valorisés, qui plus est, pour certains.

Le monde est fou, semble nous dire Wonka, et moi aussi, donc faisons la fête avant que tout cela finisse ; le personnage incarné par Johnny Depp (il s'est inspiré de Michael Jackson pour sa gestuelle et ses attitudes) est sûrement un malade mental, encore plus que le Chapelier (pourtant fou, c'est son titre) dans Alice au pays des merveilles. Le dérèglement des plus élémentaires règles de nos sociétés est une évidence, lorsque Wonka ne trouve plus la clé qui permettrait à l'un des parents d'aller chercher sa fille dans l'arène des écureuils, proie d'un sort peu enviable ; ou lorsque l'on aperçoit une vache, vivement fouettée, pour qu'elle donne directement de la crème fouettée ; et cette ligne de dialogue, assez géniale qui souligne le fil rouge du film, les dérives de la société de consommation : "tout est comestible ici ; même moi. Cela s'appelle du cannibalisme, mais ce n'est pas bien vu dans nos sociétés". Les passages musicaux, assez difficiles à imaginer dans ce cadre, passent aussi comme manifestation de la folie du personnage.

Le film marque tout de même sa différence par rapport aux précédentes œuvres du cinéaste californien, en cela qu'il se réfère précisément à certains films connus de l'histoire du cinéma. Lui qui fonctionnait en univers fermé, son imaginaire étant clairement suffisant, a senti ici nécessaire d'insérer l'œuvre dans un continuité, assez bizarre ma foi. La balade au sein de l'usine foisonnante s'adjoint donc de références explicites à Psychose d'Hitchcock aux musicals de Busby Berkeley, et au 2001, l'odyssée de l'espace de Kubrick. Car selon Burton, les tablettes de chocolat Wonka lui ont tout de suite fait penser au monolithe noir du film spatial de Kubrick... Willy Wonka est clairement une émulation de Burton lui-même : la même folie les habite. Burton n'est donc pas mort, même si l'enfoncement de portes ouverts pendant tout le film, ainsi qu'un certain enfermement pas très agréable du au tour dans l'usine n'est pas fantastique. Comme Alice, sa version n'est pas déshonorante, mais ne comble définitivement pas toutes les attentes. Une sensation bizarre, comme un trop plein de méchanceté accompagné dans le fond par un sentimentalisme exacerbé (la maison des Buckett et l'ambiance dans la famille). Un peu entre deux chaises, Charlie... manque de cohésion ; le final cependant, montrant que la folie de Wonka a réussi (SPOILERS ! il enferme tout de même toute la famille au fin fond de son usine !FIN SPOILERS), remet les pendules à l'heure tout en acceptant la folie de l'un et l'attachement familial de l'autre.

2000's - Page 5

-

Charlie et la chocolaterie (2005)

-

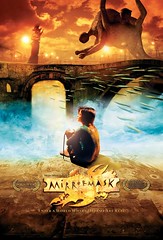

MirrorMask (2005)

Un film de Dave McKean

Premier long-métrage du dessinateur Dave McKean, MirrorMask fait fi de son budget limité pour imposer un univers riche et palpable. Pour l’occasion, il façonne avec son compère de toujours Neil Gaiman (écrivain et scénariste, notamment avec American Gods, Sandman, Stardust, La légende de Beowulf et Coraline, excusez du peu !) un conte fantastique dans la lignée de Labyrinthe (Jim Henson, 1986). Une jeune fille, bouleversée par la maladie de sa mère et sa prochaine opération, rêve d’un monde en proie à un grand danger. la Reine de Lumière s’est endormie : il faut la réveiller. Elle évolue alors dans un univers étranger, où elle croise poissons volants, personnages masqués et oiseaux-gorilles. La parenté avec Labyrinthe, dans lequel une jeune fille s’aventure sur les terres d’un diablotin chanteur, peuplées de créatures fantastiques, attirera logiquement l’attention de la Jim Henson Compagny, qui produit le film.

Premier long-métrage du dessinateur Dave McKean, MirrorMask fait fi de son budget limité pour imposer un univers riche et palpable. Pour l’occasion, il façonne avec son compère de toujours Neil Gaiman (écrivain et scénariste, notamment avec American Gods, Sandman, Stardust, La légende de Beowulf et Coraline, excusez du peu !) un conte fantastique dans la lignée de Labyrinthe (Jim Henson, 1986). Une jeune fille, bouleversée par la maladie de sa mère et sa prochaine opération, rêve d’un monde en proie à un grand danger. la Reine de Lumière s’est endormie : il faut la réveiller. Elle évolue alors dans un univers étranger, où elle croise poissons volants, personnages masqués et oiseaux-gorilles. La parenté avec Labyrinthe, dans lequel une jeune fille s’aventure sur les terres d’un diablotin chanteur, peuplées de créatures fantastiques, attirera logiquement l’attention de la Jim Henson Compagny, qui produit le film.

Film méconnu (sorti directement en DVD en France), MirrorMask frappe d’autant plus par l’univers très personnel du à son réalisateur / co-scénariste Dave McKean. Adepte des montages, collages de papier découpé ou de photos, son œuvre s’apparente à un patchwork, tableau composite qui décontenance d’abord par l’hétérogénéité de ses sources. Agglomérant photos, dessins d’animaux, de structures métalliques industrielles (telles ses illustrations étranges réalisées pour La tour sombre 4 - Magie et Cristal de Stephen King), l’ensemble porte une marque unique et étrange. On retrouve beaucoup de lui dans Helena, l’héroïne de MirrorMask, qui partage le même univers graphique (et pour cause !). Son premier film peut donc être vu comme une extension cinématographique de son œuvre. Depuis Violent Cases, roman graphique qui marque la première collaboration entre McKean et Gaiman, il explore différents champs, que ce soit sous l’angle de l’illustrateur, du dessinateur de comics (Batman : Arkham Asylum), ou de l'infographiste. Dans MirrorMask, le film d’animation, la prise de vue réelles, les effets spéciaux numériques se fondent dans un vision ouatée qui tend vers la fantasy. Rempli d’antagonismes (Reine de Lumière contre Reine d’Ombre jouée par la même actrice, clé de l’équilibre de l’univers se trouvant dans les mains d’une jeune élue à la Dark Crystal, et dont on retrouvera des réminiscences dans Coraline), le film déroule une trame classique mais foisonnante de visions et de détails originaux.

Au sein de cette foire aux merveilles, on observe par moment un rythme un peu lâché, qui correspond à ce temps du rêve dépourvu de repères. Les actions sont ponctuées par des déambulations qui n’ont d’autre objectif que de montrer des décors toujours étonnants.

Réussite visuelle comme scénaristique, MirrorMask gagne à être découvert : c’est une véritable plongée surréaliste dans l’inconscient, un Alice aux pays des Merveilles s'affranchissant de techniques disparates pour conter une fable intemporelle. -

Zoolander (2001)

Un film de Ben Stiller

Parmi la vague de comédies ouvertement débiles dont les Etats-Unis nous abreuvent depuis des années, Zoolander a une place à part. On avait parlé il y a quelques temps ici même du plus récent Ron Burgundy, présentateur vedette ; et, à l’instar de ce dernier, Zoolander est toujours aussi délirant visions après visions.

Parmi la vague de comédies ouvertement débiles dont les Etats-Unis nous abreuvent depuis des années, Zoolander a une place à part. On avait parlé il y a quelques temps ici même du plus récent Ron Burgundy, présentateur vedette ; et, à l’instar de ce dernier, Zoolander est toujours aussi délirant visions après visions.

Initialement créé pour la chaîne VH1 (qui produit le film, et offre le décor réel de sa cérémonie de remise des prix pour de la poilante première séquence), le personnage de Derek Zoolander, top model au QI d’un abricot sec, se retrouve mêlé à un complot visant à assassiner le Premier Ministre malaisien, qui veut revaloriser les salaires des travailleurs des ateliers textiles.

Les scénettes s’enchaînent dans une succession hystérique, dures à suivrent pour les zygomatiques : la désormais culte bataille d’essence, le défi-défilé (arbitré par David Bowie sur Beat It de Michael Jackson), le complot sur le mannequinat nous ramenant aux heures des assassinats plus marquants (JFK et consorts), en passant par un combat break-dance et même une citation provenant de 2001, l'odyssée de l'espace, le film réussit son objectif 90% du temps ; pour le reste, on note un passage en cure de jour et un retour au source très minier un peu longuet.

Si les scènes en elles-mêmes sont importantes, telles des mini-sketchs qui tentent d’en faire plus au fur et à mesure que le temps passe, le film ne serait pas grand-chose sans les acteurs, et en premier lieu un immense Owen Wilson dans le rôle du top model Hansel. Le spot de présentation qui lui est consacré aux VH1 Awards donne le "la" pour la suite, dans un narcissisme qui s’ignore, vraiment très drôle. Sa confrontation dans la boîte de nuit (à coup de Who are you tryin' to get crazy with, ese? Don't you know I'm loco?, citation tout droit sorti d’un morceau de Cypress Hill -merci à Nico, au passage, qui me l’a fait découvrir), suivi du défi-défilé, puis de la visite de son antre (des nains, un sherpa, un samoan et un gros tatoué participant à une orgie d’anthologie), c’est à son personnage que l’on doit les meilleures scènes. Mugatu (Will Ferrell) est aussi un énorme personnage, qui parodie à peine l’image que l’on peut avoir des créateur de mode, avec sa Déglingue, inspirée du mode vestimentaire des SDF et des "putes fumeuses de crack", tout cela bien avant Brüno de Sacha Baron Cohen.

L’impressionnant défilé de guest stars -Winona Ryder, Billy Zane, Paris Hilton, Victoria Beckam, Natalie Portman, Donald Trump, Claudia Schiffer et sûrement beaucoup d’autres restés inconnus sous nos latitudes- participe à cette euphorie renouvelée, autant que le tsunami de marques connues qui fait du film un étonnant décalque psychédélique de la réalité.

Tout se tient dans un ensemble de séquences très logiquement mises bout à bout, à l’aide d’un découpage parfois très cut dont MTV s’est érigé en modèle -Stiller ayant par le passé animé une émission sur la chaîne ; rappelons que, quelques années auparavant, Ben Stiller réalisateur nous avait aussi donné un Disjoncté bien meilleur que ce que ses critiques laissent à penser. Même si l’on a tendance à voir une sauce un brin trop rallongée, Stiller a la bonne idée de ne pas faire traîner les choses. Sans une ou deux scènes inutiles, on était proche d’un petit chef d’œuvre de comédie.

A voir aussi :

La légende de Ron Burgundy, présentateur vedette

H2G2, le guide du voyageur galactique -

Terminator Renaissance (2009)

Un film de McG

Redonner vie à la création de James Cameron n’est pas aisé : Jonathan Mostow le sait bien, lui qui n’a réussi, malgré un final couillu, qu’à achever le mythe à coup d’interminables scènes d’action, de scènes d’humour ridicule (les lunettes !), et d’un héros au charisme... discutable pour le rôle, dans son Terminator 3 - Le soulèvement des machines. McG, réalisateur des Charlie's Angels, n’est pas forcément le premier que l’on envisagerait pour réaliser un Terminator. Et pourtant, le bougre s’acquitte de sa tâche avec beaucoup (trop ?) de sérieux, mais avec de la réussite.

Redonner vie à la création de James Cameron n’est pas aisé : Jonathan Mostow le sait bien, lui qui n’a réussi, malgré un final couillu, qu’à achever le mythe à coup d’interminables scènes d’action, de scènes d’humour ridicule (les lunettes !), et d’un héros au charisme... discutable pour le rôle, dans son Terminator 3 - Le soulèvement des machines. McG, réalisateur des Charlie's Angels, n’est pas forcément le premier que l’on envisagerait pour réaliser un Terminator. Et pourtant, le bougre s’acquitte de sa tâche avec beaucoup (trop ?) de sérieux, mais avec de la réussite.

Dès les premiers instants, on se sent, par la palpitation de nos tympans, aspirés dans l’univers des Terminators. Une symphonie métallique de bruits électro irrigue les oreilles tandis que le générique défile, comme des lignes de programme informatique. Très réussies (bon score de Danny Elfman, taillé pour les gros films), ces sonorités électroniques nous ont furieusement rappelé les Daft Punk, millésime Human after All. Alors, copié/collé ou rien à voir ? Bon point tout de même, tant on entend assez rarement tel assemblage.

Christian Bale prend ici le rôle de John Connor, qui est finalement le véritable héros de la saga, maintenant que Schwarzenneger n’est plus devant la caméra. Ou presque... on pourra croiser le visage de l’Autrichien, tel qu’on l’avait découvert en 1981, lors d’une séquence vraiment réussie, l’un des nombreux clins d’œil du film à la mythologie créée par Cameron.

Et Christian Bale la joue mâchoire serrée, criant sans cesse sur ces troupes, un poil unidimensionnel quand même. Il est cependant à la hauteur, campant un personnage too much (le saut dans la mer déchaînée, le plan séquence de l’hélicoptère), dont le côté rassembleur possède définitivement un parfum très Che Guevara.

L’ambiance du film est clairement définie par son appartenance au genre post-apocalyptique (le Jugement Dernier est passé par là, comme le balance assez lourdement Anton Yelchin / Kyle Reese), et moins par sa filiation à l’univers Terminator ; en effet, la différence majeure entre ce film-ci et les précédents est évidemment le passage d’une catastrophe, qui transforme le paysage, tout l’univers, et les enjeux de l’intrigue. En effet, Terminator Renaissance a tout du film de guerre, tout en tactiques, stratégies, et affrontements guerriers. Il a également l’avantage de présenter l’origine de la société Cyberdine, celle qui va créer l’intelligence artificielle et les premiers cyborgs ; malgré tout, le film abat tout de même une carte glamour en la personne de Moon Bloodgood, charmante métisse qui a un faible pour Marcus / Sam Worthington... Attention, on n’est pas dans Côte Ouest, et la plupart du temps, c’est l’action pure qui est mise en avant... oui, mais de belle façon ! Le film est très bien conçu, conciliant les références chères aux fans et une intrigue forte. Tout juste dira-t-on que le vrai héros du film (de façon non-intentionnelle), c’est Sam Worthington, très fort en cyborg plus humain que machine. Christian Bale, tout en badass attitude, est en vérité la vraie machine du film, là on peut penser que le film se plante. Et pourtant... Tout cela passe très bien, bien que sans réel génie de mise en scène. La seule scène originale à ce niveau-là, celle de l’hélicoptère, bien que bluffante, fait un peu m’a-tu vu.

Un film qui réussit dans son décorum et dans l'architecture de son scénario, simple mais efficace, et qui révèle plein de clins d’œil pour se raccrocher à la saga ; le film pouvant finalement se passer de cette dernière, pour entamer un nouveau cycle. une véritable Renaissance, en quelques sorte. -

Silent Hill (2005)

Un film de Christophe Gans

En adaptant le célèbre jeu vidéo de la firme japonaise Konami, Christophe Gans réalisait un rêve de geek : transposer sa propre expérience de joueur en expérience spectatorielle. Gans, qui travaille toujours au coup de cœur, est réellement motivé par le contenu et trousse, comme à son habitude, un film visuellement foisonnant, doté de cadrages forts. L’interprétation des acteurs, par contre, reste toujours un problème.

En adaptant le célèbre jeu vidéo de la firme japonaise Konami, Christophe Gans réalisait un rêve de geek : transposer sa propre expérience de joueur en expérience spectatorielle. Gans, qui travaille toujours au coup de cœur, est réellement motivé par le contenu et trousse, comme à son habitude, un film visuellement foisonnant, doté de cadrages forts. L’interprétation des acteurs, par contre, reste toujours un problème.

Pour nous faire entrer dans le monde de Silent Hill, Gans n’y va pas par quatre chemins : une brève séquence d’intro où le nom de la vile fantôme est tout de suite évoquée, puis la mère et la fille y font un voyage dans le but d’exorciser, ou de comprendre, la place qu’occupe Silent Hill dans leur vie. Commencé dans l’obscurité la plus totale, le film bifurque visuellement vers une opacité blanchâtre lorsque Silent Hill se montre à nos deux personnages, aussi brusquement que lorsque Rose (Radha Mitchell) choisit de prendre le virage qui les mènera à destination. On aura dès lors cette dualité ombre / lumière, dans l’espace -la neige qui semble tomber sur Silent Hill est en fait une cendre grisâtre- et dans le temps -la pâleur onirique de la ville laissant place à intervalle régulier à un enfer décrépi et noirci. Telle Alice dans un pays des merveilles version gore, Rose part à la recherche de sa fille, disparue, dans les entrailles de Silent Hill, révélant des enchevêtrements métalliques, rappelant le passé minier de la ville. Seule, elle se retrouve face à des créatures monstrueuses (on ne s’attend pas certains débordements gore assez extrêmes), qui, dès lors qu’elles apparaissent, impactent le rythme du film : images saccadées ou accélérées qui leur donnent l’air encore plus étrange, et semblent aussi modifier le passage du temps dans Silent Hill. On tient là, avec ce jeu sur la frise temporelle, un bouleversement narratif important : l’éradication d’indication temporelle pendant le séjour de Rose dans Silent Hill. Ainsi, cette traversée s’apparente à une sorte de rêve, entre somnolence et conscience, mis en évidence par le premier plan qui voit Rose pénétrer dans la ville, alors qu’elle émerge de la brume.

Soutenant un visuel toujours splendide, la musique du jeu (composée par Akira Yamaoka) nous emmène dans une ambiance lancinante, un brin planante, lorsque Silent Hill semble être endormie. Lorsque les feux de l’enfer se déchaînent, le fond musical lui emboîte le pas dans une symphonie métallique beaucoup plus stroboscopique. Tout cela assimile Silent Hill à un personnage vivant, en tout les cas le personnage principal du film. Ceci étant validé par l’affiche du film, ne mentionnant jamais le nom des acteurs, au profit de la "marque" Silent Hill, qui à elle seule symbolise tout ce que le spectateur - joueur pourra y voir. Les non-initiés retiendront juste le caractère étrange de l’affiche montrant la petite Sharon dépourvue de bouche, visuel d’ailleurs choisi par les fans sur Internet.

Christophe Gans n’a par contre jamais été un grand directeur d’acteurs. Ici, s’il s’en sort vraiment bien avec Alice Krige, qui fait peur sans effet spéciaux, ou Laurie Holden, qui campe un officier de police tout en masculin, la donne n’est pas la même avec Radha Mitchell, qui semble évaporée, Sean Bean, dont le personnage a été imposé par la production, et Deborah Kara Unger, auparavant incendiaire dans Crash de Cronenberg, ici vociférant de façon bien caricaturale.

De plus, l’axe scénaristique incluant Christopher (Sean Bean), le mari de Rose qui tente de la retrouver, annihile un peu le flottement temporel régnant à l’intérieur de Silent Hill. La seule séquence y trouvant une vraie force est celle ou Christopher et Rose sont sur le point de se croiser, proposant une solution visuelle assez fine pour justifier de la superposition bizarre des deux trames scénaristiques.

En nous baladant dans un monde irréel, réceptacle de nos peurs les plus profondes (l’obscurité, la monstruosité, la perte d’un être cher), le film jouit d’une richesse justement exploitée. Gans convoque également des références visuelles qui lui sont chères, tel le cinéma de Mario Bava -et de Terence Fisher- lors de l’explication en flash-backs.

Une œuvre imparfaite, mais étrange et troublante qui vise juste et retourne les tripes, à défaut de toucher réellement au cœur.