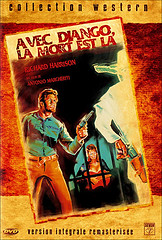

Un film de Antonio Margheriti

Aussi appelé Vengeance, ce titre, signé par Margheriti sous le pseudo de Anthony Dawson, embraye le pas au Django originel de Sergio Corbucci. Sa parenté avec ce dernier doit être levée, fruit de la traduction française ; le héros de Vengeance s'appelant Joko (on voit d'ailleurs ses initiales sur sa valise). Dans d'autres pays, il sera nommé Rocco ou Roko. Il s'agit donc d'un faux Django parmi d'autres, légion après le succès du film de Corbucci. Dans le rôle de Joko, Richard Harrison joue lui aussi un double de Clint Eastwood dans les films de Leone, le modèle entre tous, comme Franco Nero dans Django. Ce dernier avait malgré tout un charisme bien supérieur à Harrison, qui n'a que la barbe naissante, la peau basanée et un costume de cuir pour rivaliser : c'est maigre, mais déjà ça. Un des personnages principaux de l'intrigue n'est autre que Claudio Camaso, le frère de Gian Maria Volonte (il entretient une ressemblance certaines avec son parent). On essaye ici de trousser un double d'un autre film, les éternelles sources d'inspiration étant Corbucci et Sergio Leone.

Aussi appelé Vengeance, ce titre, signé par Margheriti sous le pseudo de Anthony Dawson, embraye le pas au Django originel de Sergio Corbucci. Sa parenté avec ce dernier doit être levée, fruit de la traduction française ; le héros de Vengeance s'appelant Joko (on voit d'ailleurs ses initiales sur sa valise). Dans d'autres pays, il sera nommé Rocco ou Roko. Il s'agit donc d'un faux Django parmi d'autres, légion après le succès du film de Corbucci. Dans le rôle de Joko, Richard Harrison joue lui aussi un double de Clint Eastwood dans les films de Leone, le modèle entre tous, comme Franco Nero dans Django. Ce dernier avait malgré tout un charisme bien supérieur à Harrison, qui n'a que la barbe naissante, la peau basanée et un costume de cuir pour rivaliser : c'est maigre, mais déjà ça. Un des personnages principaux de l'intrigue n'est autre que Claudio Camaso, le frère de Gian Maria Volonte (il entretient une ressemblance certaines avec son parent). On essaye ici de trousser un double d'un autre film, les éternelles sources d'inspiration étant Corbucci et Sergio Leone.

Il sera donc question de vengeance ici, oui ma bonne dame. Des mauvais mexicanos ont troué la peau des pote à Django et ce dernier se fait un devoir de leur rendre un dernier hommage par le sang. Ce qui n'est tout de même pas mal, c'est que le héros et ses "copains" décédés -d'après une ligne de dialogue en français, magnifique : "Il a tué mes copains. Et il va le payer de sa vie" sont tout de même déjà des crapules finies, prises aux piège lors d'un casse. Les tueurs que poursuit Django sont donc, encore plus qu'eux, de salauds irrécupérables et sadiques !

Les décors, loin des espaces colorés (rouges, orangés, ciel bleu azur) des films américains, sont comme délavés (ou alors, autre possibilité, c'est la copie qui l'est, celle proposée par Seven 7 sur le DVD n'étant pas de première jeunesse), terreux, d'ungris uniforme. La mort semble déjà avoir fait son œuvre dans le village où atterrit Django. Comme le disent les autochtones, "les seuls divertissements du coin sont les enterrements". Et Django va leur en donner... Ce dernier, dans sa quête de vengeance, n'hésite pas à revêtir l'étoile de shérif, uniquement dans le but de descendre un chef de bande impliqué dans la mort de ses compagnons. Sitôt le boulot accompli, il rendra son permis de tuer. Rusé, aussi taciturne et laconique que l'Homme sans nom, il traîne sa carcasse à travers un pays désolé dans lequel il pourrais bien mourir : rien ne semble compter si ce n'est son sombre dessein. Jane, une prostituée qui joue de la guitare, se rapproche de lui mais il n'est pas sensible à ses charmes ; de là à se demander quels liens unissaient vraiment la bande d'amis, il n'y a qu'un pas, d'autant que, dans le flash-back réglementaire (passage obligé du genre expliquant les tenants et aboutissants de l'intrigue), on voit que le jeune Ricky intéresse Mendoza, le troisième larron, de façon autrement qu'amicale. Les liens qui les unissent sont donc forts, ils le seront encore dans la mort.

Il est amusant de voir cité à tour de bras un côté fantastique dans ce western qui n'en contient … aucun ! Un décor un tant soit peu original (les tréfonds d'une mine de soufre) n'ayant jamais invoqué une atmosphère fantastique à lui tout seul. Ce dernier, tout de même, est bien photographié et propose un final original à la tuerie rédemptrice du héros. En effet, si dans un premier temps, il a l'air autant à la poursuite des tueurs que du trésor qu'il a volé avec ses compères, on s'aperçoit vite qu'il a juste soif de vengeance.

Le métrage est souligné par une musique fort peu inspirée de Carlo Savina, qui, une foid encore, tente de pomper l'univers de Leone. Avec ses instrumentations minimalistes (dès que la tension survient, un petite suite de notes gratées à la guitare, toujours identique, vient nous prévenir, sans démontrer de talent mélodique, au contraire des chants de Morricone. Lors des scènes plus enlevées (passage de diligence, course dans les grands espaces), l'accompagnement musicale devient une sorte de cavalcade qui crie "vengeance". Tout cela est finalement assez marrant si on l'attaque au second degré. Loin d'être une grande réussite du genre, on ira plutôt revoir un Tire encore si tu peux ou Le dernier face-à-face, réalisés à la même période par Giulio Questi et Sergio Sollima.

T'as un lapin dans le tiroir ou c'est la joie de me revoir ?

T'as un lapin dans le tiroir ou c'est la joie de me revoir ?