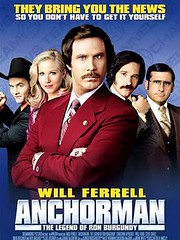

Un film de Adam McKay

"Ce film est basé sur des faits réels"

Ron Burgundy est un maître, que dis-je, un roi à sa juste place dans son fauteuil de présentateur vedette sur Channel 4. Coiffure impec’, la moustache brossée et la langue bien pendue, il règne en seigneur sur une équipe et une chaîne toute acquise à sa cause. L’arrivée d’une jeune ambitieuse terriblement sexy va mettre un vrai bazar dans ces rapports de force...

Ron Burgundy est un maître, que dis-je, un roi à sa juste place dans son fauteuil de présentateur vedette sur Channel 4. Coiffure impec’, la moustache brossée et la langue bien pendue, il règne en seigneur sur une équipe et une chaîne toute acquise à sa cause. L’arrivée d’une jeune ambitieuse terriblement sexy va mettre un vrai bazar dans ces rapports de force...

Produit par Judd Apatow et portant sa marque de nouvelle comédie américaine contemporaine, au même titre que 40 ans toujours puceau (Judd Apatow, 2005), En cloque, mode d’emploi (Judd Apatow, 2007) et Sans Sarah, rien ne va (Nick Stoller, 2008), La légende de Ron Burgundy nous semble pour l’instant le plus réjouissant de tous. Le décalage évident provoqué par "la légende" adaptée de "faits réels", établit la tension qui animera le film dans son entier, entre classiques séquences de comique de situation, et dérapages aux tonalités fantastiques, très cartoon. Le film en profite pour se moquer de tous ces films qui, adaptés de faits réels, sont sensés toucher les spectateurs plus qu’une "banale" création de l’esprit. Ici, les amateurs de vie réelle vont être servis ! Ce découpage sépare le film en deux parties qui, si elles s’entremêlent parfois, laissent voir une première partie sans incursions fantastiques nettes, mais pose cependant des références forte au cinéma de genre (le western, lors de la première confrontation entre les deux équipes TV concurrentes).

La bataille des ours, le règlement de comptes westernien, le changement de costumes très Superman de Burgundy, ou son appel à l’aide d’un coquillage qui résonne sur toute la planète et toutes les espèces vivantes trousse un récit où tout peut arriver, au sein duquel on est constamment surpris par les nouvelles trouvailles comiques. Cette tension sera menée jusqu’à son terme et, à l’instar de tous ces films basés sur des faits réels, les personnages verront leur vie future être déclamée par une voix-off monocorde, fixant chacun dans un arrêt sur image caractéristique... Le réalisateur n’en néglige pas moins son scénario qui, s’il est basique, offre des possibilités qu’il se permet de prendre au vol. Notamment, le machisme avéré dans des années 70 qui ne sont pourtant pas si lointaines...

L’ancrage de l’époque est ainsi déterminant : machisme des consciences, décalage entre look kitch et ridicule aujourd’hui, top absolu de la mode dans ces années 70. La jeune femme -Christina Applegate, remember Mariés, deux enfants- est la plus moderne de tous les personnages, celle qui a un temps d’avance sur le temps, la seule dénonçant à la fois la misogynie ambiante et la coupe ridicule du King Burgundy, devant ses médusés collègues.

Cet ancrage donne également un vrai cachet cinéma à l’ensemble : soin des costumes, références cinéma continues, y compris dans des tics de mises en scène sympathiques. Elle sert l’humour omniprésent : son équilibre et le tempo des séquences est très certainement dû à une grande part d’improvisation très payante. Misant sur des comédiens friands de l’exercice, on assiste à un marathon de l’humour, certes parfois lourd, constellé de phrases immédiatement cultes, sans temps mort. La tonalité générale, si elle est un peu too much, fait surtout la part belle à des gags de gamins, très naïfs, comme si les personnages avaient tous six ans... Encore une fois, le décalage entre les agissements puérils et leur nature démonstrativement macho fonctionne à merveille. Les coups de fils bidons, la séquence du parfum à l’essence de panthère, la drague de la jeune femme -Burgundy sortant ses muscles flasques oints et son altère, insistant qu’il vient de faire mille levées-, tous les gags sont sur cette longueur d’ondes, tous payant. C’est dire si l’on en a pour son argent !

Une très bonne comédie contemporaine, tirant ses origines dans Mary à tout prix ou Zoolander ; ce qui donne toutes les raisons pour voir la comédie plus récente d’Adam McKay, Fragins malgré eux, doté d’une excellente réputation.

Loufoque. C’est l’adjectif qui nous vient à l’esprit, à l’instant même où la première image du film apparaît : des dauphins qui parlent, entraînés dans un ballet aquatique sur fond de "merci, merci pour le poisson !", qui ont prophétisé la destruction de la Terre alors que les pauvres humains pensaient que leur message, délivrés lors de ces belles cabrioles, se limitait juste à un remerciement.

Loufoque. C’est l’adjectif qui nous vient à l’esprit, à l’instant même où la première image du film apparaît : des dauphins qui parlent, entraînés dans un ballet aquatique sur fond de "merci, merci pour le poisson !", qui ont prophétisé la destruction de la Terre alors que les pauvres humains pensaient que leur message, délivrés lors de ces belles cabrioles, se limitait juste à un remerciement. Utilisant encore une fois un titre trompeur destiné à relier le film à son cycle vampirique, la Hammer conte une histoire inspirée de la comtesse hongroise Elisabeth Bathory, qui fut, avec sa cour, emprisonnée pour plusieurs meurtres de jeunes femmes. De nombreuses légendes se greffèrent à cette sanglante tuerie, parmi lesquelles elle se baignait dans le sang de jeunes vierges pour avoir rester jeune.

Utilisant encore une fois un titre trompeur destiné à relier le film à son cycle vampirique, la Hammer conte une histoire inspirée de la comtesse hongroise Elisabeth Bathory, qui fut, avec sa cour, emprisonnée pour plusieurs meurtres de jeunes femmes. De nombreuses légendes se greffèrent à cette sanglante tuerie, parmi lesquelles elle se baignait dans le sang de jeunes vierges pour avoir rester jeune. Réalisateur doué, doublé d’un don d’orateur hors pair pour faire partager sa passion du cinéma, Bertrand Tavernier aura touché à une multitude de genres : polar, chronique sociale, film historique, et même science-fiction, comme nous le prouve sa cuvée 1980, adapté d’un roman de l’anglais David Compton.

Réalisateur doué, doublé d’un don d’orateur hors pair pour faire partager sa passion du cinéma, Bertrand Tavernier aura touché à une multitude de genres : polar, chronique sociale, film historique, et même science-fiction, comme nous le prouve sa cuvée 1980, adapté d’un roman de l’anglais David Compton. Dès le début, Tristana, le film, porte bien son nom : tout y sonne grave, glacé et désespérément triste, à l’image de Catherine Deneuve, interprète du personnage principal qui donne son nom au métrage. Cette dernière, à la mort de sa mère, est recueillie par Don Lope, un aristocrate très attaché aux principes, sauf en ce qui concerne les femmes. De fille adoptive, Tristana va devenir sa maîtresse. Le scénario est d’apparence simple, propre à être résumé en trois phrases. C’est d’ailleurs ce qu’il faudra à StudioCanal vidéo, lors de l’édition DVD du film, pour raconter tout le film et ainsi gâcher la vision de tous ceux qui ont eu le malheur de lire le dos de la jaquette... Mais derrière cette simplicité apparente se cache un des plus beaux films sur la vieillesse et les problématiques du couple, ainsi qu’un film très personnel.

Dès le début, Tristana, le film, porte bien son nom : tout y sonne grave, glacé et désespérément triste, à l’image de Catherine Deneuve, interprète du personnage principal qui donne son nom au métrage. Cette dernière, à la mort de sa mère, est recueillie par Don Lope, un aristocrate très attaché aux principes, sauf en ce qui concerne les femmes. De fille adoptive, Tristana va devenir sa maîtresse. Le scénario est d’apparence simple, propre à être résumé en trois phrases. C’est d’ailleurs ce qu’il faudra à StudioCanal vidéo, lors de l’édition DVD du film, pour raconter tout le film et ainsi gâcher la vision de tous ceux qui ont eu le malheur de lire le dos de la jaquette... Mais derrière cette simplicité apparente se cache un des plus beaux films sur la vieillesse et les problématiques du couple, ainsi qu’un film très personnel.