L'été est propice à la sortie de hors-série, toutes revues confondues. Quand on parle cinéma, l'été est synonyme de blockbusters et qui dit blockbusters depuis les années 2000 dit immanquablement super-héros. L'été 2012 n'étant pas avare en sorties ultra-attendues (The Dark Knight Rises, The Amazing Spider-Man, Avengers et Chronicle en vidéo), la rédaction des Inrocks a l'idée (assez commune) d'en faire son plat de résistance. Ce qui est moins courant, c'est le soin apporté à l'objet, sorti il y a quelques jours.

Alternant harmonieusement belles images (Mainstream only, Marvel ou DC) et contenu érudit, la revue nous en apprendra au détour d'un historique synthétique du genre, fort bien écrit (constante appréciable du numéro, malheureusement pas aussi fréquente qu'on l'aimerait, même dans la presse spécialisée) par Stéphane Beaujean, agrémenté de portraits à la longueur variable sur les grands architectes de l'ère comics ; Stan Lee bien sûr, mais aussi Jack Kirby, Siegel & Shuster, sans oublier Bob Kane, créateur de Batman. On nous initie également à l'art de l'inimitable Alex Ross, l"enlumineur", ou bien d'Alan Moore et de Frank Miller, auteurs diamétralement opposés mais tout autant majeurs. Du classique pur jus, certes, mais bien amené, bien organisé. Beaujean signe aussi une histoire parallèle des Etats-Unis, celle des comics répondant en miroir déformant à la réalité sociale et politique du continent nord-américain.

On appréciera également le tour d'horizon de 19 super-héros, sur lesquels on nous briefe rapidement, prétexte à des pages superbement maquettées, qui font ressortir une énergie très pop-art. La dimension artistique est rappelée aussi par une rubrique un peu accessoire, montrant que le monde de l'art et particulièrement l'art contemporain s'est emparé du thème comics -cela, on le savait déjà depuis les toiles pop art de Roy Lichtenstein et Andy Warhol-, achevant d'installer les comics dans les pratiques culturelles légitimes. Au rayon des reproches, tant qu'on y est, tout juste pourra-t-on regretter un corps de caractère trop petit, et rappeler à Yal Sadat, auteur d'un article sur la dimension de justicier solitaire (vigilante) des super-héros, que ce n'est pas le Joker qui a tué les parents de Bruce Wayne, mais plutôt Joe Chill, simple criminel. Sadat avait sûrement en mémoire le premier Batman réalisé par Tim Burton, dans lequel cette version est privilégiée (blasphème!) par rapport au canon.

Côté cinéma, le numéro revient sur les grandes figures des "supers" portés à l'écran, que ce soit Superman, Batman, Spider-Man, Les X-Men, Watchmen, bref, on l'a remarqué, ce sont toutes les bonnes adaptations qui sont passés au crible d'une critique exigeante et intelligente. On retiendra notamment une critique positive de Superman Returns (Bryan Singer, 2006), qui a essuyé beaucoup plus d'acerbes piques venues des fans, que de bons papiers. Même X-Men 3 (Brett Ratner, 2006), conspué par la majorité de la population geek, trouve grâce aux yeux du bon Leo Soesanto. Et je lui donnerais raison : ne focalisons pas sur la différence, certes fondamentale, entre un véritable auteur et un yes-man ; X-Men 3 offre un honnête spectacle, malgré un trop-plein de "supers" (Angel et Juggernaut en tête).

Bref, si ce hors-série des Inrocks a un contenu si enthousiasmant, c'est bien sûr grâce à la passion des journalistes qui transpire de chaque paragraphe (il ont sûrement eu le temps nécessaire à construire correctement leurs papiers, temps qui a l'air de manquer cruellement à d'autres) ; mais c'est aussi qu'ils ont puisés dans de bonnes sources, notamment dans le livre de Jean-Marc Lainé, Super-héros : la puissance des masques, édité par Les Moutons Electriques en 2011. Une saine lecture pour un été blindé de super (et encore, ce n'est que le début...).

Après le désolant cinquième épisode (L'ultime frontière), Paramount décide de mettre en chantier le dernier film incluant le casting original de la série télé : Shatner / Kirk, Nimoy / Spock, Kelley / McCoy, ... Il est clair que terminer sur le souvenir embarrassant (litote) du film réalisé par Shatner aurait été une erreur. Le retour de Meyer à la réalisation est également une nouvelle appréciable, tant sont deuxième épisode (

Après le désolant cinquième épisode (L'ultime frontière), Paramount décide de mettre en chantier le dernier film incluant le casting original de la série télé : Shatner / Kirk, Nimoy / Spock, Kelley / McCoy, ... Il est clair que terminer sur le souvenir embarrassant (litote) du film réalisé par Shatner aurait été une erreur. Le retour de Meyer à la réalisation est également une nouvelle appréciable, tant sont deuxième épisode ( Le film vient à peine de débuter qu'une envolée de violons de James Bernard, déjà un habitué à la Hammer Film, nous plonge dans la tourmente à venir. Celle d'un couple, dont l'homme est blessé au visage, causée par une projection inattendue. Les roues de leur voiture filent sur l'asphalte noir comme l'ébène ; ils tombent sur le professeur Quatermass (toujours interprété par Brian Donlevy) quand survient l'écran-titre, "Quatermass 2". La marque (ou Terre contre satellite lors de sa sortie sur les écrans français) a l’insigne honneur d'avoir été le premier à utiliser un chiffre pour s'auto-désigner suite du premier film, pratique qui deviendra monnaie courante à partir des années 70, 80, et encore plus dans les décennies suivantes.

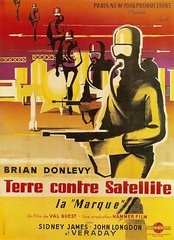

Le film vient à peine de débuter qu'une envolée de violons de James Bernard, déjà un habitué à la Hammer Film, nous plonge dans la tourmente à venir. Celle d'un couple, dont l'homme est blessé au visage, causée par une projection inattendue. Les roues de leur voiture filent sur l'asphalte noir comme l'ébène ; ils tombent sur le professeur Quatermass (toujours interprété par Brian Donlevy) quand survient l'écran-titre, "Quatermass 2". La marque (ou Terre contre satellite lors de sa sortie sur les écrans français) a l’insigne honneur d'avoir été le premier à utiliser un chiffre pour s'auto-désigner suite du premier film, pratique qui deviendra monnaie courante à partir des années 70, 80, et encore plus dans les décennies suivantes.