Un film de David Carson

Les scénaristes Ronald D. Moore et Brannon Braga ont eu fort à faire en se chargeant du scénario de ce septième épisode cinématographique de la franchise Star Trek. L'objectif : faire se rencontrer les capitaines des deux vaisseaux Enterprise, l'historique James T. Kirk (Star Trek : la série originale, 1966-1969) et le capitaine Picard (Star Trek : The Next Generation -TNG-, 1987-1994), stars des deux séries créées à 30 ans d'intervalle par Gene Roddenberry, et ainsi mettre un point final à la carrière de Kirk. Alors que Kirk et son équipe d'irréductibles ont fait partie des six premiers films cinéma de 1979 à 1991, il s'agit du premier avec l'équipage de TNG. A l'époque, Star Trek connaît un pic de popularité sans précédent : TNG connaît un si grand succès que d'autres séries verront le jour dans son sillage : Deep Space Nine en 1993, puis Star Trek : Voyager en 1995. Lors de la sortie du film, accompagnée par un battage médiatique sans précédent pour la franchise, William Shatner (Kirk) et Patrick Stewart (Picard) posent ensemble pour la une du Time : c'est historique. Ronald Battlestar Galactica D. Moore et Brannon Braga sont déjà scénaristes depuis plusieurs années sur la série TNG quand ils se voient confier leur périlleuse mission, qui constitue donc leur première incursion sur un film cinéma. Les difficultés subsidiaires du projet sont également de présenter au public non averti de nouveaux personnages, sans pour autant ennuyer les fans qui les connaissent par cœur.

Dans l'univers Star Trek, la série originale et TNG sont distantes de 78 ans. Toute la question tourne autour de l'astuce à employer pour réunir les deux personnages centraux. Le voyage dans le temps, utilisé à de nombreuses reprises, ne sera pas privilégié, au profit d'une invention un brin compliquée qui, si elle constitue le centre du film, en est également sa principale faiblesse.

L'axe principal du film, rassemblant deux générations de capitaines (et de fans, donc), est le temps. Si le film commence au temps de Kirk vieillissant, visitant pour la première fois un vaisseau Enterprise dont il ne sera pas capitaine (amusants dialogues entre Kirk, Scottie et Chekov). On y voit Kirk se sacrifier alors que le vaisseau est absorbé par un phénomène spatial, puis l'on passe rapidement "78 ans après" où l'Enterprise devient ... un bateau datant de l'ère de la piraterie, costume d'époque compris. Jouant de l'analogie entre l'esprit naval (très présent sur les films, moins sur la série originale), les scénaristes imaginent une sortie de l'équipage de Picard dans le Holodeck, cette salle du vaisseau Enterprise qui peut recréer à loisir n'importe quel environnement. Cette séquence permet de tracer une chronologie de l'Enterprise, plusieurs vaisseaux portant le même nom au fil du temps, constituant un lien indéfectible entre les époques. La contradiction entre aspect futuriste et artefacts anciens donne tout son sel à la séquence, et dévoile également une des constantes du film : être là où on ne l'attend pas.

Le temps, c'est également l'obsession du méchant du jour, Soran (Michael McDowell, excellent comme toujours) ; il recherche l'immortalité après avoir goûté aux délices du Nexus, cet endroit en dehors du temps où l'on ne vieillit pas. Chacun y recrée par la pensée son univers idéal, ce qui donne une séquence totalement décalée sur le capitaine Picard, débordante de mièvrerie. Celle sur Kirk est encore moins réussie, Picard le découvrant coupant du bois et faisant la cuisine... Si le Nexus ressemble fort à une vision du Paradis chrétien, il est également inutilement embrouillé dans sa représentation cinématographique car on doit y aller (première gageure) et pouvoir en revenir (alors là...), alors même que l'espace n'y a, pas plus que le temps, aucune importance : la seule pensée nous déplace dans le temps et dans l'espace. Les deux scénaristes, dans leurs commentaires audio des années après la sortie du film, en conviennent facilement : ils n'ont pas pris le meilleur parti du concept de base.

Pas évident donc, de s'y retrouver, même si des bonnes surprises surnagent : un humour bienvenu, notamment grâce à l'excellent personnage de Data (Brent Spinner), équivalent de Spock dans la nouvelle série, puis aux collègues de Kirk au début du film, qui tranchent avec la droiture de Picard. Le temps, l'espace, la mort, la fin de Kirk... Trop d'éléments à digérer pour un seul film, qui s'égare dans des séquences voulue tellement "originales" qu'elles sont incongrues. La mort de Kirk est ainsi traitée en mode mineur, malgré un reshoot d'envergure (il devait succomber d'un coup de feu de pisto-laser dans le dos, asséné par Soran!). Bref, trop d'enjeux ont tué ce Générations, qui devait pourtant redonner un nouveau souffle à la saga, en abandonnant d'ailleurs la numérotation des précédents films. Malgré les bonnes scènes du crash ou encore de la carte stellaire, un résultat bien moyen. Anecdote parlante de la bouche des scnéaristes : travaillant au même moment sur le scénario du double-épisode final de TNG, All Good Things, ils trouvent ce dernier... bien meilleur !

Après le désolant cinquième épisode (L'ultime frontière), Paramount décide de mettre en chantier le dernier film incluant le casting original de la série télé : Shatner / Kirk, Nimoy / Spock, Kelley / McCoy, ... Il est clair que terminer sur le souvenir embarrassant (litote) du film réalisé par Shatner aurait été une erreur. Le retour de Meyer à la réalisation est également une nouvelle appréciable, tant sont deuxième épisode (

Après le désolant cinquième épisode (L'ultime frontière), Paramount décide de mettre en chantier le dernier film incluant le casting original de la série télé : Shatner / Kirk, Nimoy / Spock, Kelley / McCoy, ... Il est clair que terminer sur le souvenir embarrassant (litote) du film réalisé par Shatner aurait été une erreur. Le retour de Meyer à la réalisation est également une nouvelle appréciable, tant sont deuxième épisode ( Le duo déjà aux commandes de

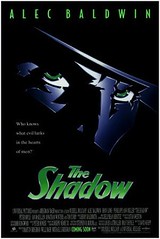

Le duo déjà aux commandes de  Perdu dans les pourtant rares adaptations de comics des années 90, The Shadow ne fait pas beaucoup parler de lui, si ce n'est en termes condescendants. Il est certain qu'il ne fait pas le poids face aux

Perdu dans les pourtant rares adaptations de comics des années 90, The Shadow ne fait pas beaucoup parler de lui, si ce n'est en termes condescendants. Il est certain qu'il ne fait pas le poids face aux