Un film de Robert Wise

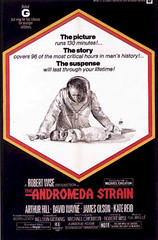

Adaptation d'un roman de Michael Crichton, Le mystère Andromède (The Andromeda Strain, le titre original, utilise le vocable plus scientifique de "variété") a plutôt bonne réputation. Wise a plus de bons films à son actif que de mauvais, et même plusieurs grands classiques (Nous avons gagné ce soir en 1949, Le jour où la Terre s'arrêta en 1951, West Side Story en 1961, La maison du diable en 1963, ...). Certes, Crichton est lui aussi, loin d'être un manchot dans sa partie, le thriller technologique -sa courte filmographie n'est pas déshonorante non plus-. Rien n'empêche cependant Le mystère Andromède de consituter une vraie déception, malgré quelques rares qualités.

Adaptation d'un roman de Michael Crichton, Le mystère Andromède (The Andromeda Strain, le titre original, utilise le vocable plus scientifique de "variété") a plutôt bonne réputation. Wise a plus de bons films à son actif que de mauvais, et même plusieurs grands classiques (Nous avons gagné ce soir en 1949, Le jour où la Terre s'arrêta en 1951, West Side Story en 1961, La maison du diable en 1963, ...). Certes, Crichton est lui aussi, loin d'être un manchot dans sa partie, le thriller technologique -sa courte filmographie n'est pas déshonorante non plus-. Rien n'empêche cependant Le mystère Andromède de consituter une vraie déception, malgré quelques rares qualités.

L'argument : la population d'un village est intégralement décimée après la chute d'un astronef dans ses environs ; intégralement ? Pas tout à fait, un nouveau-né et un vieillard ont survécu. Dans le plus grand secret, une unité scientifique de pointe est mise sur pied pour étudier le phénomène.

Le générique d'introduction plonge le spectateur dans un dédale de formules mathématiques multicolores, une nébuleuse scientifique, insistant avant même la première scène sur le nerf de l'histoire : la culture scientifique de pointe et, au-delà, l'expression d'une pure intelligence. Les images créées par Douglas Trumbull, roi des effets spéciaux d'avant la révolution numérique, devance de plus d'une décennie le générique étonnamment semblable de son Brainstorm (1983). L'aspect cartésien du générique s'oppose fortement aux impressions dégagées par la première séquence, celle d'un mystère qui semble puiser sa source dans la dimension fantastique. Le spectateur, comme les personnages, est baladé sur une scène quasi-muette dans laquelle le réalisateur omet volontairement d'expliciter quoi que ce soit. La menace qui plane n'est réelle que par l'étendue des moyens déployés pour la contrer : une armada militaire et scientifique. Seules, les conséquences de l'événement semblent avoir les faveurs de la caméra. Pour épaissir encore, s'il en était besoin, l'aura d'étrangeté du début du film, un filtre aux teintes terreuses colore les paysages, les visages, les objets.

Alors, lentement, très lentement, se mettent en place des éléments relevant d'un suspense paranoïaque comme en raffolent les réalisateurs américains en ces années 70 bien tourmentées. Omerta totale envers les médias, action limitée à des salles blanches souterraine sans aucun accès à la lumière naturelle, puis découragement progressif des scientifiques devant un mystérieux organisme. Des bandeaux noirs nous indiquent mécaniquement l'écoulement du temps.

La gestion du temps est volontairement ralentie par le réalisateur, alors que parallèlement, les scientifiques semblent mener un contre-la-montre épuisant. La descente progressive dans la réserve où est précautionneusement conservée la fameuse substance n'en finit pas, les protagonistes passant de sas en sas, de douches de décontamination en changement de costumes, perdant peu à peu leur individualité pour être "conformes". Dans le même mouvement, les scientifiques devront regarder au plus profond de la substance, grossissant et grossissant des milliers de fois l'image au microscope, et balayant minutieusement chaque détail, pour arriver à leur conclusion. Si l'idée est séduisante, on peut perdre patience dans le paradoxe entre une menace terrible qui demande une résolution rapide, et le ralentissement volontaire de l'intrigue, à telle point qu'on imagine un instant que la substance toxique puisse n'être qu'un macGuffin, un leurre.

Tant de suspense, aussi mal géré qu'il soit, génère une attente forte du spectateur, qui se retrouve finalement devant une solution tout à fait prévisible, surtout dans le contexte des années 70 (même si on appréciera une déviation du scénario au moment où une spécialiste restera comme hypnotisée devant le spectacle de la substance vivante). Si l'idée sous-tendue par le film pourrait être prenant, elle échoue à se rendre intéressante faute d'un traitement pas assez dynamique. C'est bien dommage pour ce film de SF parano d'un Robert Wise qu'on a connu plus inspiré.

L'histoire de la naissance cinématographique du film, tirée de la série de science-fiction humaniste de Gene Roddenberry, est sans nulle doute plus passionnante que le film qui en a résulté. Souhaitant porter la mythologie Star Trek à l'écran dès le milieu des années 70, Paramount mise d'abord sur un projet de long-métrage, Star Trek : Planet of the Titans, dans lequel l'équipage du vaisseau Enterprise était opposés à leur ennemis classiques, les Klingons, autour d'un peuple antédiluvien, point d'origine de tous les autres, les Titans. Au détour d'un voyage dans le temps, l'équipage de Kirk se retrouvaient à incarner ces fameux Titans. Envisagé jusqu'au alentours de 1977 puis annulé, le projet laisse la place à une nouvelle série télé, baptisée Star Trek : Phase II, qui ira beaucoup plus loin dans sa phase de pré-production, le casting, scénarios et les storyboards ayant été produits (quelques-uns de ces derniers ont été utilisés dans la série Star Trek : The Next Generation). Quatre semaines avant le début de la production, la série est elle aussi annulée, mais le succès de Star Wars au cinéma ne peut laisser les exécutifs de Paramount insensibles. Un des scénarios écrits pour la série mort-née fut donc l'idée de départ de ce Star Trek : le film, qui est le seul de la série cinématographique à avoir été envisagé en indépendant, sans fin vraiment ouverte pour la suite des aventures. Intituler le métrage Star Trek : le film, fait d'ailleurs augurer d'un dernier baroud d'honneur, la conclusion de la série sur grand écran. Qui aurait pu imaginer que presque 50 ans après la série, un nouveau film serait encore en préparation ?

L'histoire de la naissance cinématographique du film, tirée de la série de science-fiction humaniste de Gene Roddenberry, est sans nulle doute plus passionnante que le film qui en a résulté. Souhaitant porter la mythologie Star Trek à l'écran dès le milieu des années 70, Paramount mise d'abord sur un projet de long-métrage, Star Trek : Planet of the Titans, dans lequel l'équipage du vaisseau Enterprise était opposés à leur ennemis classiques, les Klingons, autour d'un peuple antédiluvien, point d'origine de tous les autres, les Titans. Au détour d'un voyage dans le temps, l'équipage de Kirk se retrouvaient à incarner ces fameux Titans. Envisagé jusqu'au alentours de 1977 puis annulé, le projet laisse la place à une nouvelle série télé, baptisée Star Trek : Phase II, qui ira beaucoup plus loin dans sa phase de pré-production, le casting, scénarios et les storyboards ayant été produits (quelques-uns de ces derniers ont été utilisés dans la série Star Trek : The Next Generation). Quatre semaines avant le début de la production, la série est elle aussi annulée, mais le succès de Star Wars au cinéma ne peut laisser les exécutifs de Paramount insensibles. Un des scénarios écrits pour la série mort-née fut donc l'idée de départ de ce Star Trek : le film, qui est le seul de la série cinématographique à avoir été envisagé en indépendant, sans fin vraiment ouverte pour la suite des aventures. Intituler le métrage Star Trek : le film, fait d'ailleurs augurer d'un dernier baroud d'honneur, la conclusion de la série sur grand écran. Qui aurait pu imaginer que presque 50 ans après la série, un nouveau film serait encore en préparation ?  S'échappant d'un temple shaolin dévoré par le feu des oppressions mandchoues, Hung Hsi-Kuan, combattant hors-pair, est ardemment recherché. Il tombe alors sur Fang Shih-Yu, un autre expert en arts martiaux, connu pour sa droiture et sa persévérance pour mettre en échec les bandits ; une méprise fait croire à Fang Shih-Yu que Hung Hsi-Kuan est l'un d'eux (il le surprend alors qu'il est en train de violemment corriger un mandchou : comme souvent, on se met plus facilement du côté de l'opprimé). Il le livre alors aux bandits en croyant remettre un malfrat aux mains de la justice. Ce quiproquo est la clé du parcours Hung Hsi-Kuan, qui, d'un orgueilleux fier-à-bras, va devenir une personne plus consciente de sa nature humaine et faillible.

S'échappant d'un temple shaolin dévoré par le feu des oppressions mandchoues, Hung Hsi-Kuan, combattant hors-pair, est ardemment recherché. Il tombe alors sur Fang Shih-Yu, un autre expert en arts martiaux, connu pour sa droiture et sa persévérance pour mettre en échec les bandits ; une méprise fait croire à Fang Shih-Yu que Hung Hsi-Kuan est l'un d'eux (il le surprend alors qu'il est en train de violemment corriger un mandchou : comme souvent, on se met plus facilement du côté de l'opprimé). Il le livre alors aux bandits en croyant remettre un malfrat aux mains de la justice. Ce quiproquo est la clé du parcours Hung Hsi-Kuan, qui, d'un orgueilleux fier-à-bras, va devenir une personne plus consciente de sa nature humaine et faillible.

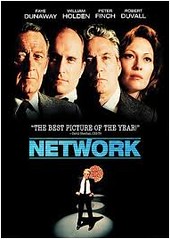

"Qu'est-ce que la télévision ?" semble être la question à laquelle veut répondre le réalisateur Sidney Lumet, d'une façon à la fois subversive et théâtralisée. Le titre original, par son sobre nom commun ("Network", le réseau), donne au monde de la télévision des allures de corporation opaque, secrète et toute-puissante. En cela, le film s'insère parfaitement dans une série d’œuvres magistrales tournées dans les années 70, exploitant les thématiques du complot, de la défiance envers les autorités légitimes, et enfin de la manipulation du public. Dans le même temps, il décrit aussi une société qui se délite, se transforme, sous l'effet conjugué d'un état de crise et des nouvelles opportunités qui se dessinent. Voyons s'il réussit sa démonstration aussi bien que Les hommes du président (Alan J. Pakula, 1976),

"Qu'est-ce que la télévision ?" semble être la question à laquelle veut répondre le réalisateur Sidney Lumet, d'une façon à la fois subversive et théâtralisée. Le titre original, par son sobre nom commun ("Network", le réseau), donne au monde de la télévision des allures de corporation opaque, secrète et toute-puissante. En cela, le film s'insère parfaitement dans une série d’œuvres magistrales tournées dans les années 70, exploitant les thématiques du complot, de la défiance envers les autorités légitimes, et enfin de la manipulation du public. Dans le même temps, il décrit aussi une société qui se délite, se transforme, sous l'effet conjugué d'un état de crise et des nouvelles opportunités qui se dessinent. Voyons s'il réussit sa démonstration aussi bien que Les hommes du président (Alan J. Pakula, 1976),