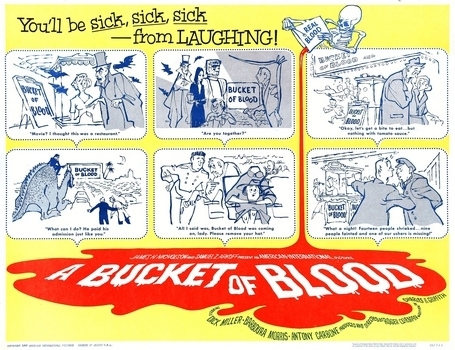

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

Un baquet de sang (1959)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

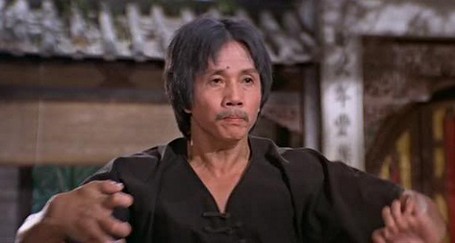

Liu Chia-Liang dans Lady Kung-fu

Le 25 juin dernier disparaissait dans une indifférence quasi-générale un des plus grands homme du cinéma kung-fu, en la personne de Liu Chia-Liang. D'abord cascadeur puis directeur des combats chez le prolifique Chang Cheh, sa popularité explosera en tant que réalisateur à la Shaw Brothers, notamment pour sa trilogie de la 36ème chambre ; il est également acteur : on le voit beaucoup dans ses fameuses kung-fu comedies fin 70's - début 80's, comme dans l'excellent Mad Monkey Kung-fu (1979), ou encore Lady Kung-fu (My Young Auntie, 1981).

Sifu (maître), comme l'appellent ses collaborateurs, est un adepte de la boxe du sud, un style de combat ramassé, reposant sur un jeu de jambes stable et un gros travail de mains. Ce style de combat fera tout le sel de sa filmographie, dans laquelle il s'applique à la montrer particulièrement lisible (les meilleurs pour filmer des scènes de combat restent les directeurs de combat eux-mêmes, qui comprennent mieux que tout autre la dynamique spatiale des corps). Si certains taxent sa mise en scène d'académique, elle demeure surtout maîtrisée, saisissant les mouvement dans toute leur grâce.

Au contraire d'un Chang Cheh, tout entier dévoué à la sauvagerie des combats et à la célébration d'amitiés viriles, Liu Chia-Liang entend donner avec le kung-fu des leçons de vies, notamment en appuyant les arcs narratifs de ses films sur la relation maître-élève. Le respect dû à la figure du père, élément-clé de la philosophie confucianiste, est au cœur de l’œuvre de Liu-Chia Liang. La mante religieuse (Shaolin Mantis, 1978) est un exemple typique de cet aspect, tout comme le cultissime 36ème chambre de Shaolin, sorti la même année.

Passionné par l'art des combats, Liu Chia-Liang est, de fait, un des descendants de la lignée du légendaire Wong Fei-Hung, le fameux docteur et expert en arts martiaux incarné dans les années 90 par Jet Li dans les films de Tsui Hark. Plus précisément, son père était l'un des disciples d'un élève du célèbre maître. Le combats des maîtres (Challenge of the Masters, 1976), ainsi que Martial Club (1981), ont pour héros Fei-Hung, interprété dans les deux cas par Gordon Liu (Liu-Chia Hui), frère adoptif du Sifu. L'histoire a continué de s'écrire quand, à son tour, Liu-Chia Liang prend pour disciples certains de ces acteurs favoris, avec lesquelq il tournera quelques films marquants : Chen Kwan-Tai, Jimmy Wong-Yu, Ti Lung, ou encore Alexander Fu-Sheng. Liu Chia-Liang aura marqué de son empreinte l'histoire du cinéma mondiale : il resera dans nos mémoires.

Lecture conseillée :

Ciné Kung-Fu, François & Max Armanet, 1988

Tigres et dragons, les arts martiaux au cinéma : chevaliers et samouraïs, Christophe Champclaux, 2008

Source image : Lady Kung-fu (My Young Auntie) © Celestial Pictures

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :