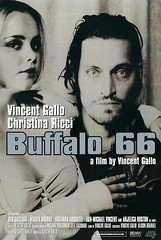

Un film de Vincent Gallo

Premier long métrage remarquable, Buffalo’66 est une bouffée d’oxygène à répétition, tant de multiples visions n’entachent jamais l’impression euphorique de la prime fois.

Premier long métrage remarquable, Buffalo’66 est une bouffée d’oxygène à répétition, tant de multiples visions n’entachent jamais l’impression euphorique de la prime fois.

Touchant, le film l’est autant que son interprète principal, Vincent Gallo, chef d’orchestre du projet -scénariste, compositeur, producteur en sus de la réalisation, il renforcera encore son contrôle sur le film avec son dernier en date, Brown Bunny, qu’a édité Potemkine en mars dernier. Il arrive à nous rendre proche et tendre l’itinéraire de ce paumé tout juste sorti de prison, qui kidnappe aussitôt une jeune fille, Layla (Christina Ricci, excellente) visiblement aussi perdue que lui. Malgré la violence psychologique qu’impose Billy (Gallo) à Layla, une connexion s’opère, à la fois entre les deux personnages, et entre le spectateur et les acteurs. Différents, en rupture avec les codes sociaux établis, le duo forcé ainsi formé va rencontrer, avec son regard distancié (que le spectateur épouse), le cercle de connaissance de Billy Brown (Vincent Gallo).

Gallo a sûrement des comptes à régler avec ses parents, tant la visite de Billy chez eux, en compagnie de Layla, offre un décalage ahurissant. Entre une mère fan de football américain à la limite de l’autisme, et un père psychologiquement absent, chanteur raté et obsédé sexuel sur les bords, la séquence du repas est un monument de comédie décalée et délicieusement effrayante. Du même coup, Billy passe alors d’une brute un brin folklo (les chaussures rouges !) au personnage le plus équilibré de la pièce, après Layla.

Le coup de fil au pote d’enfance relèvera de la même dynamique, haussant toujours d’un cran la position d’un Billy Brown pas aidé dès le départ. Ce tour d’horizon des connaissances ne saurait être complet sans un passage au bowling d’enfance de Billy, là encore théâtre d’une séquence au décalage consommé. Champion dès son plus jeune âge, Billy enchaîne les strikes en poussant des cris de victoire, bien que peu enthousiastes, jouant avec / contre lui-même. Comme s’il constatait qu’après ces années passées derrière les barreaux -pour quelqu’un d’autre, soit dit en passant-, rien n’avait changé, pas même lui ; la rage intérieure qui le consume se dirige également vers la personne responsable de son emprisonnement, qu’il veut faire payer. La séquence du bowling offre aussi un beau moment à Christina Ricci qui, pour tuer l’ennui, se paye un numéro de claquettes dans son univers mental (les lumières s’éteignent pour la laisser seule dans un halo ouaté), écho au rêve éveillé du père qui lui a précédemment fait écouter un disque de son (unique ?) succès. Des touches de fantaisies parsèment ainsi joyeusement un univers étrangement beau (les banlieues résidentielles, esthétiquement pauvres, sont filmées à l’aide plans fixes très composés), cernant les personnages dans des gros plans d’une puissance naturelle et rare. Gallo a l’œil d’un photographe, inventant un défilé de belles images sans être pour autant artificielles ; le jeu sur le flou notamment, utilisé pour les arrières plans, opposé à une netteté pointue et vibrante, offre un contrepoint visuellement frappant, tout en étant rempli de sens. Il isole les personnages dans une bulle de réalité qui leur est propre, inadaptés au monde qui veulent se protéger du reste.

Buffalo’66 reste aujourd’hui encore une petite île de bonheur, un des rares films que l’on veut absolument voir se solder par un happy end : ces deux-là le méritent bien. Et l’on dira ce qu’on veut de Vincent Gallo, il a su faire avec ce film une réussite totale et entière, sans aucune fausse note, qu’un parfum d’authenticité parcoure de long en large.

-

-

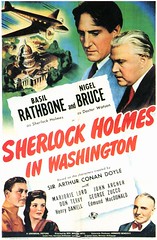

Sherlock Holmes à Washington (1943)

Un film de Roy William Neill

Pour le cinquième opus de la série Sherlock Holmes au cinéma, les scénaristes envoient le bon détective au Etats-Unis. Et, si l’on n’évitera le côté voyage touristique, à l’instar d’un Tarzan à New-York (Richard Thorpe, 1942), l’ensemble fait montre d’une très bonne tenue.

Pour le cinquième opus de la série Sherlock Holmes au cinéma, les scénaristes envoient le bon détective au Etats-Unis. Et, si l’on n’évitera le côté voyage touristique, à l’instar d’un Tarzan à New-York (Richard Thorpe, 1942), l’ensemble fait montre d’une très bonne tenue.

Un document d’importance est confié à un agent des services secrets qui donne l’impression d’être un homme ordinaire, voire un peu maladroit. Craignant d’être attaqué lors de son trajet en train, il se débarrasse du document.

Le film débute donc par une séquence de voyage, en avion puis en train. La séquence du train et très belle, montrant une belle maîtrise de l’espace ; la caméra détaillant chaque passager, s’arrête sur les discussions toujours spéciales d’amis d’un jour, le temps du trajet. Le subterfuge qui y survient aurait pu trouver bonne place dans un Hitchcock, où il aurait d’ailleurs été autrement mis en valeur ; mais la confusion ici, qui interroge le spectateur en lui faisant murmurer "Ais-je bien vu quelque chose d’important que les (autres) passagers ne semblent pas avoir remarqué ?", est assez fine.

On retrouve le thème de la dispersion des éléments comme dans Sherlock Holmes et l’arme secrète ; et, comme précédemment, Sherlock Holmes se retrouve mêlé à une affaire qui relève entièrement de l’espionnage, plutôt que les crimes mystérieux auxquels il est confronté dans les récits de Conan Doyle. Ce film-ci, pour entériner la rupture d’avec ces histoires, est le premier du cycle à n’être directement adapté d’aucun texte de Doyle. On ne s’en plaindra pas tellement les dernières adaptations n’avaient d’adaptation que le nom. Et, dans le même temps, Roy William Neill semble plus à l’aise qu’auparavant, dans la dynamique des scènes elles-mêmes (fabuleuse scène du bal de la boîte d’allumettes) comme dans la liaison des différentes séquences. En effet, le tout ne manque pas de suspense, élément clé brillant par son absence jusque là, et la partition comique de Watson semble peu à peu prendre tout son sens. Les Sherlock Holmes dévient peu à peu de l’enquête criminelle vers un cinéma de la comédie policière, Watson offrant un contrepoint naïf et burlesque à un Holmes plus sec.

Roy William Neill illustre l’aventure avec un beau sens du cadre, joue de la nature serialesque du film (le montage des visites aux antiquaires, typique dans leur cadrage en biais, très graphique). La circulation de la boîte d’allumettes, virevoltant dans un magnifique ballet des hasards, pour retourner dans la poche de son prime propriétaire, préfigure la séquence de la chaussure de Peter Sellers dans l’immense The Party (Blake Edwards, 1962). Le bad guy du jour, qui s’en sert cinq ou six fois pour allumer sa pipe, dans une séquence au timing impeccable, ne saura qu’au final la vraie nature de cet accessoire apparemment banal.

Une aventure tout à fait recommandable, avec un Basil Rathbone toujours aussi bizarrement coiffé : c’est ça aussi, l’effet Sherlock...Précédents films chroniqués :

Le Chien des Baskerville partie 1 et 2

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes et la voix de la terreur

Sherlock Holmes et l'arme secrète