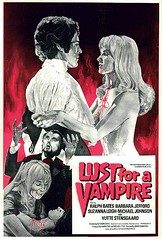

Un film de Jimmy Sangster

Luxure pour un vampire : tout un programme pour Jimmy Sangster, plus reconnu en tant que scénariste à la Hammer Film (Frankenstein s’est échappé, Le cauchemar de Dracula, La revanche de Frankenstein, la sainte trinité Hammer en quelque sorte) que réalisateur au sein de la même firme. Pour son deuxième film à ce poste, il s’attelle à la suite de The Vampire Lovers, sorti l’année précédente, et donc aux personnages des vampires Karnstein. Toujours porté par le trio Tudor Gates (scénario - Harry Fine et Michael Style (production), le film offre quelques changements dans la continuité des personnages originellement créés par Le Fanu. Mircalla, auparavant interprétée par Ingrid Pitt, est cette fois incarnée par la toute danoise Yutte Stensgaard, et qui offre un tout autre regard sur la comtesse. Alors que Ingrid Pitt campe une lesbienne, femme forte qui fait plier les hommes à sa volonté par son regard hypnotique, Yutte lui oppose l’hétérosexualité (cependant relativisée par l’entourage d’un pensionnat de jeunes filles), sa blondeur et son teint diaphane, ses grands yeux bleus laissant entrevoir une fragilité toute nouvelle. Elle va s’exprimer dans le scénario par un amour (encore) contre nature avec un homme non vampire qu’elle va essayer de protéger d’elle-même. La love scene qui les voit s’embrasser langoureusement est d’ailleurs très belle, Mircalla semblant constamment hésiter entre mordre-tuer et embrasser-aimer, comme si ces deux dimensions co-existaient continuellement.

Luxure pour un vampire : tout un programme pour Jimmy Sangster, plus reconnu en tant que scénariste à la Hammer Film (Frankenstein s’est échappé, Le cauchemar de Dracula, La revanche de Frankenstein, la sainte trinité Hammer en quelque sorte) que réalisateur au sein de la même firme. Pour son deuxième film à ce poste, il s’attelle à la suite de The Vampire Lovers, sorti l’année précédente, et donc aux personnages des vampires Karnstein. Toujours porté par le trio Tudor Gates (scénario - Harry Fine et Michael Style (production), le film offre quelques changements dans la continuité des personnages originellement créés par Le Fanu. Mircalla, auparavant interprétée par Ingrid Pitt, est cette fois incarnée par la toute danoise Yutte Stensgaard, et qui offre un tout autre regard sur la comtesse. Alors que Ingrid Pitt campe une lesbienne, femme forte qui fait plier les hommes à sa volonté par son regard hypnotique, Yutte lui oppose l’hétérosexualité (cependant relativisée par l’entourage d’un pensionnat de jeunes filles), sa blondeur et son teint diaphane, ses grands yeux bleus laissant entrevoir une fragilité toute nouvelle. Elle va s’exprimer dans le scénario par un amour (encore) contre nature avec un homme non vampire qu’elle va essayer de protéger d’elle-même. La love scene qui les voit s’embrasser langoureusement est d’ailleurs très belle, Mircalla semblant constamment hésiter entre mordre-tuer et embrasser-aimer, comme si ces deux dimensions co-existaient continuellement.

Les films Hammer, et particulièrement leur cycle vampirique, font la part belle aux créatures féminines, véritable scream queens qui peuplent de leurs atours avantageux les bandes d’exploitation de la firme. Ainsi, on les rapprochera des James Bond Girls, qui accompagnent, ou ornent, c’est au choix, les aventures du personnage principal. On notera que, dans cette trilogie Karnstein, les rôles s’inversent, voire fusionnent. La femme, autrefois victime ou simple complice, devient ici le bourreau, le personnage puissant. Elle renverse ainsi le traditionnel rapport de force maître / élève (car l’homme qui est éperdument amoureux d’elle n’est autre que son professeur). Les femmes submergent d’ailleurs le récit par leur nombre (l’armada du pensionnat), et par leurs responsabilités : le pensionnat est dirigée par un duo féminin qui se bat pour le pouvoir. Les hommes qui voudront combattre cette structure sociale seront punis de mort "par crise cardiaque" (l’inspecteur et le père de la jeune fille tuée par Mircalla), comme le justifiera le docteur bien spécial de la comtesse. Voilà qui en remontre au monde des vampires, d’habitude administré par les hommes. Lust for a a vampire fait bien suite à Vampire Lovers sur ce point, lui qui amenait le lesbianisme et la domination féminine tout en même temps.

A part cela, le film traduit la nouvelle orientation nudité oblige du studio ; ici, tout prétexte est bon à prendre pour dévoiler le corps des actrices : séquences dans le pensionnat, massage entre deux colocataires (mémorable passage du oups ! ta bretelle tombe toute seule !), re-naissance de Mircalla, bref tout (y) passe, et rien n’a de justification scénaristique : carton rouge...

Le padre vampire, qui apparaissait parcimonieusement dans Vampire Lovers, prend ici plus d’importance, l’acteur (Mike Raven) n’ayant été visiblement choisi uniquement pour sa ressemblance avec Christopher Lee ; lors des gros plans de ses yeux injectés de sang, c’est particulièrement flagrant ! Mais, malgré cette feinte gémellité, rien du charisme du pilier Hammer ne transparaît.

Pas mis en scène, mais doté comme à l’habitude de beaux costumes, et de décors "minimalistes" Lust for a vampire a ses bons côtés ; malgré tout, ses faiblesses (et son générique rose fluo digne d’un téléfilm érotique cheap) ne donnent pas vraiment envie de voir la suite que constituera Twins of Evil, alias Les sévices de Dracula par chez nous. Nous en serons pourtant, au moins parce qu’on peut y voir l’immense Peter Cushing !

-

-

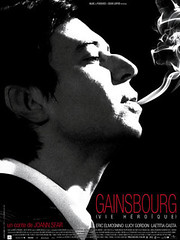

Gainsbourg (vie héroïque) (2010)

Un conte de Joann Sfar

La vie d’un musicien se prête bien au genre du film biographique, en cela que sa production artistique prend la place de bande originale. Ainsi donc, c’est la musique qui rythme la vie de celui-là même qui l’a composée. Comme les morceaux de Gainsbourg portent en eux une beauté mélodique assez irrésistible, de ce côté-là c’était un peu gagné d’avance. Et, l’on peut avancer sans crainte que la bande originale se promène toujours un cran au-dessus du film qu’elle illustre.

La vie d’un musicien se prête bien au genre du film biographique, en cela que sa production artistique prend la place de bande originale. Ainsi donc, c’est la musique qui rythme la vie de celui-là même qui l’a composée. Comme les morceaux de Gainsbourg portent en eux une beauté mélodique assez irrésistible, de ce côté-là c’était un peu gagné d’avance. Et, l’on peut avancer sans crainte que la bande originale se promène toujours un cran au-dessus du film qu’elle illustre.

Le jeune réalisateur prévient dès la séquence générique : nous allons assister à "un conte de Joann Sfar" lui qui aime tant cette forme d’expression. N’a-t-il pas remis au goût du jour Le petit Prince de St Exupéry, ou publié dernièrement un récit s’apparentant de façon évidente au genre ? Dès lors, toute considération donnée sur un film biographique traditionnel s’en trouve balayée : fini, l’objectif d’être au plus près de la vie de l’artiste, et bienvenue dans un monde qui tient beaucoup plus de celui du Sfar-auteur de bandes dessinées que de son réel personnage principal. Le générique d’introduction est ainsi un mini film d’animation, utilisant les dessins d’un Gainsbourg Sfarisé ; durant une bonne partie du film, un double-marionnette suit le chanteur à la trace, Juliette Gréco a un chat qui parle avec la voix d’Anna Mouglalis... Ce décalage fait rentrer l’histoire dans une atmosphère de fantaisie, dédouanant le réalisateur des attentes démesurées dont le projet a pu faire l’objet. Le Gainsbourg dessiné par Sfar est ce personnage de conte, avec sa face solaire, dont le monde adoube le génie, et sa part torturée, qui nourrit encore aujourd’hui les argumentaires destructeurs des réfractaires. Comment leur en vouloir ? L’homme n’est pas facile à cerner, pas facile à aimer. Le film, non plus.

L’intérêt trop marqué de Sfar pour la jeunesse de l’artiste est révélateur de l’empreinte qu’il veut imposer, se servant du Gainsbourg peintre aux Beaux Arts pour garnir le cadre de ses propres créations. Pour autant, la période (et l’enfant, qui récite machinalement son texte) ne sont pas ben exploitée et n’ont d’autre utilité que de confronter par l’image le regard du Lucien enfant, et du Serge adulte.

Le film se décline alors en un collage de scènes connues, où défilent les guests (nombreuses dans la vie de Gainsbourg), qu’on attend et par lesquelles on est que rarement transporté. J’ai personnellement vraiment accroché à la seule séquence d’introduction de Bardot - Laetitia Casta, qui reproduit un cadrage et un montage assez sixties - seventies, et qui seul parvient à (me) transmettre l’effervescence du moment. Pas de moments mémorables à part cela, sauf peut-être la scène marrante où le producteur (Claude Chabrol et ses gros yeux) découvre Je t’aime moi non plus, pavé dans la mare du bien pensant et des bonnes mœurs. La faute de goût étant tout de même atteinte par l’interprétation de Sara Forestier dans le rôle de France Gall, qui passe pour une demeurée handicapée mentale. Mais bon, c’est un conte, alors... Sfar se sent d’ailleurs obligé de s’en excuser à la fin du film, expliquant maladroitement qu’il est trop admiratif pour se mesurer à la vérité du mythe, et lui préfère le traitement du mensonge. Justification passe-partout qui ne suffit pas à justifier des faiblesses du film...

Ni une vraie réussite, ni profondément mauvais, Gainsbourg (vie héroïque, ah bon ? Je ne voit pas le rapport...), au final, fait basculer l’aiguille du côté froid, à mon sens à cause d’un manque d’audace dans le choix des scènes narrées. Je ne parle pas de l’acteur principal, Eric Elmosnino, qui mérite tout de même une citation, tant le film, sans lui, aurait du mal à exister.Sans transition, à suivre prochainement : du Bis made in Hammer Film & Shaw Brothers !

-

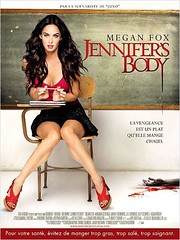

Jennifer's Body (2009)

Un film de Karyn Kusama

Le corps de Megan

Le corps de Megan

Film d’horreur de facture très classique, Jennifer’s Body attire les fans de tous poils de Megan Fox, la silhouette atomique révélée en un seul plan par Michael Bay dans Transformers (2007). Le film semble être fait dans le seul but d’exploiter sa plastique, et de se constituer ainsi le premier film construit uniquement sur le phénomène Fox.

La caméra de la réalisatrice de Aeon Flux - le film (Ouch ! là, ça va mettre tout le monde d’accord...) lorgne Megan, en étant bien sûre de manier la frustration avec grand scrupule, coupant soigneusement à l’endroit où les choses deviennent plus corsées.

Deux amies, très proches depuis la maternelle. La première, pris au piège par un groupe de rock satanique, va venir hanter la seconde et s’en prendre à tous les mâles des alentours... Voilà, le résumé va très vite, relisez-le bien si vous avez manqué quelque chose ! Bien que ce soit Megan Fox qui soit mise en avant (sur tous les plans : l’affiche, le titre, le film), c’est bien Needy, l’utre jeune fille (Amanda Seyfried, fragile ; bon choix de casting) qui doit être l’héroïne. Mais, à l’instar de son personnage, Megan vampirise l’écran ; si vous permettez, elle le bouffe même, sans ménagement aucun. Elle est clairement la seule attraction d’un spectacle autrement bien terne, et dirige l’objectif du scénario qu'on pourrait se faire (sur qui va-t-elle jeter son dévolu, est-ce que quelqu’un va la suspecter, ect.) dans un autre direction. Ici, l’objectif est plutôt : jusqu’où ira Megan Fox ? Et là, le film est fait pour faire tomber quelques barrières : Megan Fox se baigne nue dans un lac, OK. Megan entreprend une scène lesbienne avec sa copine, OK. Megan est couverte de sang et se repaît de tripes fraîches, OK ! Brune incendiaire, Megan joue avec le feu (au sens propre), grosso modo c'est comme le double effet Kiss Kool, le brasier à la place de la fraîcheur. Voilà les seuls défis que Karyn Kusama semble s’être lancés. Le projet était pourtant accompagné d’un atout de choix : Diablo Cody au scénario, oscarisée pour celui de Juno (Jason Reitman, 2008). Ses efforts semblent ici se réduire à embrasser le genre, le plus classiquement du monde : pouvoir castrateur d’une femme meurtrie, virginité protectrice, ... Tout au plus apercevra-t-on des allusions intéressantes au 11 septembre et la perte de repères qui en découle, appliquée à l’adolescente qui, elle aussi, perd ses ancrages : innocence, amies, tout part en lambeaux (de chair... évidemment).

D’autre part, les lieux du films se réduisent au strict minimum, îlots perdus dans un no man’s land brumeux et mortifère. Quasi fantasmagorique, les lieux de l’action ressemblent plus à un espace mental qu’à un endroit réel, si bien que l’on peut se demander, au bout d’un moment, si tout ne se passe pas uniquement dans la tête de la perturbée Needy. Car, franchement, une piscine désaffectée comme ça, on n’en a pas vu beaucoup !

Malgré ces quelques aspects intéressants, la direction donnée au film ne permet pas de les transformer et, au final, c’est un produit comme on en voit tant d’autres qui nous attend. Alors, on peut passer notre chemin sans regarder derrière (sauf pour les fans hardcore du Megan’s Body !).