Un film de Garth Jennings

Loufoque. C’est l’adjectif qui nous vient à l’esprit, à l’instant même où la première image du film apparaît : des dauphins qui parlent, entraînés dans un ballet aquatique sur fond de "merci, merci pour le poisson !", qui ont prophétisé la destruction de la Terre alors que les pauvres humains pensaient que leur message, délivrés lors de ces belles cabrioles, se limitait juste à un remerciement.

Loufoque. C’est l’adjectif qui nous vient à l’esprit, à l’instant même où la première image du film apparaît : des dauphins qui parlent, entraînés dans un ballet aquatique sur fond de "merci, merci pour le poisson !", qui ont prophétisé la destruction de la Terre alors que les pauvres humains pensaient que leur message, délivrés lors de ces belles cabrioles, se limitait juste à un remerciement.

Dès cette ouverture, on est ainsi averti : entrez sans frapper et laissez-vous guider dans un univers improbable. Arthur Dent voit du jour au lendemain sa perception de la réalité transformée : sa maison disparaît car elle se situe sur un tracé d’autoroute, et plus tard la Terre entière disparaît... pour la même raison. Sauvé par un pote extra-terrestre, il va parcourir avec lui l’espace et de nombreuses planètes. Ce squelette de scénario, confrontant l’existence ordinaire d’un terrien à l’aventure de l’espace, accumule les objets étonnants et tout un ensemble de trouvailles qui fonctionnent très bien au cinéma (le film est l’adaptation d’une série radiophonique devenue des livres cultes, de Douglas Adams, the Hitch-Hiker’s Guide to the Galaxy, d’où le sigle H2G2) : portes qui soupirent, vaisseau transformé au gré de ses pérégrinations en pot de fleurs, pilote à deux têtes, tapettes à mouches détecteurs d’idées, ... Tout y respire l’humour anglais, donc mieux vaut en être bien client tant on vous en resservira à l’envi ! Babelfish, aujourd’hui connu pour être l’outil de traduction de Yahoo !, est avant tout un mot créé par Douglas Adams pour illustrer un petit poisson, sorte de traducteur universel instantané, qu’on se met dans l’oreille. Devant un tel défilé de créatures, de personnages improbables, et d’humour nonsense, on se croirait d’ailleurs un épisode de Futurama : Sam Rockwell en roue libre lorgne du côté de l’inénarrable Capitaine Brannigan, Dent est Fry, et les gros monstres procéduriers rappellent les alien d’Omicron Persei 8. H2G2, l’ultime référence de cette grande série d'animation ?

H2G2, avec son sigle très starwarsien, opère dans la parodie de science-fiction dont beaucoup d’idées sont payantes. Le personnage du petit robot, incarné par Warwick Willow Davis, indécrottable dépressif, est excellent : il n’en faut pas plus pour rentrer dans le film, sa voix toujours decrescendo (version comique de la voix du HAL qui se fait déconnecter dans 2001 : l’odyssée de l’espace) collant paradoxalement toujours le sourire au spectateur. Partant dans tous les sens, le voyage ne nous amène pas n’importe où, recentrant l’objectif scénaristique vers la source du tout (la grande question du film, qui n’en est pas une, étant la vie, l’univers et tout le reste). Le constructeur de planètes (Bill Nighty, fidèle à lui-même) nous fait ainsi un tour d’horizon de son usine, mettant la dernière main à Terre 2. Un festival de tout et de rien (dont un petit passage en animation image par image rigolo) qu’apprécierons beaucoup certains, et laissera d’autres sur le carreau. Tentez l’aventure, c’est déjà un peu délirant !

-

-

Comtesse Dracula (1971)

Un film de Peter Sasdy

Utilisant encore une fois un titre trompeur destiné à relier le film à son cycle vampirique, la Hammer conte une histoire inspirée de la comtesse hongroise Elisabeth Bathory, qui fut, avec sa cour, emprisonnée pour plusieurs meurtres de jeunes femmes. De nombreuses légendes se greffèrent à cette sanglante tuerie, parmi lesquelles elle se baignait dans le sang de jeunes vierges pour avoir rester jeune.

Utilisant encore une fois un titre trompeur destiné à relier le film à son cycle vampirique, la Hammer conte une histoire inspirée de la comtesse hongroise Elisabeth Bathory, qui fut, avec sa cour, emprisonnée pour plusieurs meurtres de jeunes femmes. De nombreuses légendes se greffèrent à cette sanglante tuerie, parmi lesquelles elle se baignait dans le sang de jeunes vierges pour avoir rester jeune.

Ingrid Pitt, vue précédemment dans The Vampire Lovers (1970), incarne la comtesse ; d’abord vieille, elle se rendra compte que le contact avec le sang de jeune fille lui fait retrouver la beauté de ses jeunes années. Sans état d’âme, elle décidera rapidement de faire tuer autant que nécessaire les jeunes filles des environs pour rattraper le temps, avec la complicité de ses proches. On comprend bien que son personnage et sa recherche d’une jeunesse éternelle n’a pas grand-chose à voir avec la mythologie vampirique, si ce n’est une immortalité qui, chez les vampires, est plutôt l’effet collatéral d’une malédiction ; rien dans le mode opératoire des meurtres -dont la banalité ne sera jamais montré dans Comtesse Dracula- n’apporte une quelconque filiation avec le fameux comte. A l'inverse, Comtesse Dracula fut bien un surnom donné par la population à son encontre, signifiant tout l’effroi qu’elle leur inspirait ; choisir ce titre pour le film étant tout de même abusif vu le passif de la firme.

Plusieurs éléments rendent le film réussi, bien que, là encore, il ne fasse pas partie du cercle des œuvres révérés de la Hammer. Ainsi, le métrage va d’abord jouer sur le fait que le rajeunissement de la comtesse ne soit pas éternel : elle va devoir (faire) tuer souvent, le spectateur se demandant si le sort va tenir, et pour combien de temps. On est bien là dans le domaine du conte, dans lequel il est souvent question d’une magie qui ne dure qu’un temps : Cendrillon, par exemple, et sa citrouille qui se transforme en carrosse... Bien des contes sont macabres et sanglants, en témoigne la sombre relecture qu'est La compagnie des Loups (Neil Jordan, 1984), mélangeant plusieurs histoires connues. Cet axe narratif est rapidement doublé par un deuxième, la love story de la comtesse avec le jeune lieutenent Imre Toth, qui croit sortir avec la fille de la comtesse, Ilona. Cette dernière, devant se rendre au château, est retenue prisonnières par un barbare, à la demande de la comtesse, qui joue ainsi un véritable double rôle. A celui-ci correspondent deux amants, le jeune toth et le mature Capitaine Dobi. Cet axe narratif, épaulé par un décorum qui offre cette fois-ci quelques décalages avec les productions Hammer habituelles - les vêtements, les toques des personnages, dont la chaleur procurée est essentielle dans ces froids pays de l’est- fait toute la valeur transgressive de l’œuvre, la comtesse étant à la fois mère et fille, jeune maîtresse fougueuse et horrible vieille femme. Comtesse Dracula n’hésitera pas à s’aventurer explicitement dans la peinture d’une relation incestueuse, lors de ces plans où la comtesse étreint le jeune Toth en lui murmurant "mon fils...", rendant cette relation déviante à souhait. De plus, la séquence montrant une Ingrid Pitt se passant consciencieusement une éponge sanguinolente sur le corps en rajoute une couche, tout en satisfaisant aux exigences de sexualité plus explicite voulu par le studio, afin d’attirer le chaland.

Peter Sasdy, humble réalisateur de télé, ne signe pas une réalisation exceptionnelle, mais utilise certains décors de belle façon (la salle de bains, qui verra la première transformation de la comtesse), lui qui réalisa la même année le sympathique Une messe pour Dracula. Un film tout à fait recommandable, qui mérite une bonne place dans les films Hammer réalisés dans la décennie 70, celle qui verra malgré tout la firme sombrer peu à peu. -

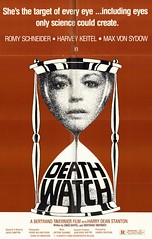

La mort en direct (1980)

Un film de Bertrand Tavernier

Réalisateur doué, doublé d’un don d’orateur hors pair pour faire partager sa passion du cinéma, Bertrand Tavernier aura touché à une multitude de genres : polar, chronique sociale, film historique, et même science-fiction, comme nous le prouve sa cuvée 1980, adapté d’un roman de l’anglais David Compton.

Réalisateur doué, doublé d’un don d’orateur hors pair pour faire partager sa passion du cinéma, Bertrand Tavernier aura touché à une multitude de genres : polar, chronique sociale, film historique, et même science-fiction, comme nous le prouve sa cuvée 1980, adapté d’un roman de l’anglais David Compton.

Dans un futur proche, Katherine Mortenhoe (Romy Schneider), auteur de romans faits par ordinateur est gravement malade, alors même que toutes les maladies ont été vaincues par la science. Une chaîne de télévision entreprend alors de suivre son agonie et d’en faire un show télé, Death Watch. On pose sur les yeux d’un homme, Roddy, un dispositif permettant de filmer tout ce qu’il voit, la caméra étant intégré dans ses yeux. Si bien qu’alors même que Katherine pense s’être enfuie de l’emprise de la chaîne, Roddy, entreprenant le voyage avec elle, enregistre le moindre de ses gestes.

Et le film de nous amener sur des terres plutôt familières, celle de la télé-réalité, dont c’est l’une des premières transpositions cinématographiques. Le personnage du producteur, joué par Harry Dean Stanton, préfigure celui de Max Renn (James Woods) dans Videodrome (1984), qui veut exploiter la nouvelle pornographie : assister à une mort à la télévision. Pour Renn, il s’agira de snuff-movies, auquel Death Watch ajoute le direct ; du moins le croira-t-on, les heures de films compilées servant finalement à créer des émissions enregistrées, dont les extraits sont soigneusement choisis pour leur cruauté et leur vérité. Soit exactement ce qui se passera quelques années plus tard, pas plus loin qu’en France. Et, dans les films plus récents (Dark City, The Truman Show, Les fils de l'homme) comme dans les classiques exploitant le thème de l'aliénation (la série Le Prisonnier), la mer, vers laquelle se dirigent inexorablement les personnages, incarne l'espoir d'une échappatoire.

Roddy (Harvey Keitel, décidément quel casting !) est un personnage captivant, car il personnifie le ciné-œil cher à Dziga Vertov : chacun de ses regards est un plan de film. Il s’instaure donc, dès le début, caméraman dont il est son propre outil. Lorsqu’il s’entretient avec son producteur, Roddy transforme dans l’instant son expérience personnelle de vision en prise de vue : "La scène du lit, elle était bien éclairée ?". La caméra de Tavernier se substitue d’ailleurs, le temps de quelques scènes, à l’œil-caméra de Roddy, le changement intervenant parfois même à l’intérieur d’un même plan, bousculant notre vision des événements (la séquence du dortoir). Cette construction force la conscience, pour le spectateur, d’une mise en abîme constante, le film dans le film se montrant constamment comme tel. Tel un caméraman, Roddy sera dans un premier temps absent, caché du regard de Katherine : l’observant (la filmant) derrière une vitre sans tain, ou d’une partie cachée de la pièce. Si bien que, dès lors que les deux personnages se rencontrent face à face, le spectateur garde bien à l’esprit la nature de Roddy et l’assimile à une caméra vivante. Tavernier nous fait ainsi toucher du doigt le voyeurisme dont nous faisons preuve, et dont fait preuve tout spectateur, à l’image des téléspectateurs du show. Roddy, à l’inverse, va oublier, sans s’en rendre compte lui-même, la cruauté de sa position, et n’en prendra réellement la mesure que trop tard.

L’intérêt du film vient aussi du fait qu’il n’essaye pas d’éviter son appartenance à la science-fiction : il l’embrasse entièrement, à travers le personnage de Roddy, véritable cyborg qui doit veiller à ce que ces circuits restent éclairés de jour comme de nuit. De même, la profusion des affiches annonçant l’émission Death Watch (titre anglais du film, tourné en Écosse et en anglais), donne un cachet vraiment futuriste au récit, même si l’on reste globalement dans ce que Michel Chion appelle une "science-fiction sans imagerie", dénuée des multiples artefacts caractéristiques du genre. Les seuls que nous verrons suffisent cependant à tracer le sillon futuriste, tel l’ordinateur qui écrit les livres de Katherine après qu’elle lui en ait décrit les principaux événements. Ainsi, à la question de Katherine, "Somme nous si fatigués de t’avoir fabriqué que nous ne pouvons plus rien inventer ?", Harriett (c’est son nom), répondra un froid et cynique : "AFFIRMATIVE". Katherine, attachée à "gagner, juste une fois" contre cette société qui semble s’être perdue à elle-même, restera fidèle à son principe. Comme tous les films de science-fiction réussis, La mort en direct nous met face à nous-même, et ce n’est jamais beau à voir.