Un film de Luis Buñuel

Dès le début, Tristana, le film, porte bien son nom : tout y sonne grave, glacé et désespérément triste, à l’image de Catherine Deneuve, interprète du personnage principal qui donne son nom au métrage. Cette dernière, à la mort de sa mère, est recueillie par Don Lope, un aristocrate très attaché aux principes, sauf en ce qui concerne les femmes. De fille adoptive, Tristana va devenir sa maîtresse. Le scénario est d’apparence simple, propre à être résumé en trois phrases. C’est d’ailleurs ce qu’il faudra à StudioCanal vidéo, lors de l’édition DVD du film, pour raconter tout le film et ainsi gâcher la vision de tous ceux qui ont eu le malheur de lire le dos de la jaquette... Mais derrière cette simplicité apparente se cache un des plus beaux films sur la vieillesse et les problématiques du couple, ainsi qu’un film très personnel.

Dès le début, Tristana, le film, porte bien son nom : tout y sonne grave, glacé et désespérément triste, à l’image de Catherine Deneuve, interprète du personnage principal qui donne son nom au métrage. Cette dernière, à la mort de sa mère, est recueillie par Don Lope, un aristocrate très attaché aux principes, sauf en ce qui concerne les femmes. De fille adoptive, Tristana va devenir sa maîtresse. Le scénario est d’apparence simple, propre à être résumé en trois phrases. C’est d’ailleurs ce qu’il faudra à StudioCanal vidéo, lors de l’édition DVD du film, pour raconter tout le film et ainsi gâcher la vision de tous ceux qui ont eu le malheur de lire le dos de la jaquette... Mais derrière cette simplicité apparente se cache un des plus beaux films sur la vieillesse et les problématiques du couple, ainsi qu’un film très personnel.

Don Lope / Fernando Rey apparaît ici comme un double de Bunuel, une version possible de sa vieillesse. D’une part, Buñuel a toujours considéré l’acteur, qu’il a fait jouer dans nombre de ces films, comme son alter-ego. D’autre part, le cinéaste choisit la ville de Tolède, en Espagne, comme théâtre des tourments de Tristana, sa ville de cœur, comme l’indique son scénariste et ami Jean-Claude Carrière dans les bonus du DVD. Mettant en scène un personnage vieillissant, véritable autoportrait anticipé dont les convictions et l’esprit contestataire s’érodent peu à peu avec les années, il dessine les contours de sa vision de la vie. Dans celle-ci, le couple formé par Catherine Deneuve / Tristana et Fernando Rey / Don Lope est tout à la fois mari et femme, père et fille, et mère et fils, selon les scènes. Tantôt, Don Lope fait d’elle sa servante, sa maîtresse, tantôt c’est elle qui, une fois revenue à lui, handicapée, lui intimera des ordres semblant totalement dénué d’amour. L’a-t-elle jamais aimé ? C’est probable, tant le manque de passion est palpable, et le besoin d’une autre vie se fait terriblement sentir (l’épisode étrange et beau où elle dévoile sa poitrine au jeune Saturno, le rêve récurrent qui voit la tête de Don Lope sonner dans une cloche, ou une des dernières scènes, durant laquelle elle croise une mère allaitant son bébé, ne laissant aucun doute sur son ressenti). On sent aussi l’asynchronisme patent des désirs des deux individus, l’une aspirant toujours à ce que l’autre rejette en bloc. Le visage résigné de Catherine Deneuve, aussi noué que sa coiffure toujours tirée à quatre épingles, est à ce titre très évocateur. Sa beauté reste froide et inaccessible, même pour le peintre Horacio (Franco Nero, immortel Django de Sergio Corbucci) avec qui elle aura une aventure.

Déjà vieux à l’époque du tournage, Buñuel était particulièrement morose durant le tournage, voyant son vieillissement dans celui (en partie simulé) de Fernando Rey. Pour les besoins du film, l’acteur se faisait blanchir les cheveux. La scène où il teint sa barbe grisonnante a ainsi valeur de du refus de vieillir de Don Lope, mais aussi de Bunuel lui-même.

Le dernier aspect marquant du film est la capacité qu’a Bunuel d’interroger constamment le processus de la narration cinématographique, notamment dans le questionnement du personnage de Tristana sur l’acte du choix. Elle va en effet choisir, sans raison visible, de prendre une rue plutôt qu’une autre, ou de manger tel petit pois plutôt que l’autre. Ses choix vont directement influer sur le cours de sa vie, la ruelle la conduisant vers le peintre et cette autre vie dont nous parlions plus haut. On peut rapprocher les deux personnages de Tristana et Belle de jour sur cette idée de la vie rêvée, un espace mental ne pouvant s’épanouir que dans la brume ouateuse des rêves, laissant la personne comme distante de la réalité : le surréalisme qui abreuve Belle de Jour dans ses décalages de montages est ici peu présent, malgré quelques visions étranges.

-

-

Capitaine Kronos, tueur de vampires (1974)

Un film de Brian Clemens

Produit par une Hammer Film sur le déclin, Capitaine Kronos fait glorieusement partie des nanards de la firme anglaise. C’est à un scénariste télé reconnu -Brian Clemens, créateur de la série Chapeau Melon et Bottes de cuir, dont ce sera le seul film cinéma-, qu’échut cette réalisation, après avoir convaincu le patron du studio en écrivant le scénario de Docteur Jekyll & Sister Hyde (Roy Ward Baker, 1971). Clemens assure donc tout à la fois le poste de scénariste et de réalisateur sur Kronos.

Produit par une Hammer Film sur le déclin, Capitaine Kronos fait glorieusement partie des nanards de la firme anglaise. C’est à un scénariste télé reconnu -Brian Clemens, créateur de la série Chapeau Melon et Bottes de cuir, dont ce sera le seul film cinéma-, qu’échut cette réalisation, après avoir convaincu le patron du studio en écrivant le scénario de Docteur Jekyll & Sister Hyde (Roy Ward Baker, 1971). Clemens assure donc tout à la fois le poste de scénariste et de réalisateur sur Kronos.

Côté scénario, se sent le besoin d’originalité à tous prix, dans lequel un capitaine parcourt la lande désertique et vient en aide à quelques villageois paniqués par la mort subite de plusieurs de leurs voisins. Une mort bien étrange : il deviennent instantanément vieux, carcasses d’os dont la vie semble avoir été comme aspirée. Kronos chasse ainsi plus sur les terres du film d’aventures que du strict vampire flick, les principales figures imposées y étant absentes, ou si peu évoquées. La première chauve-souris apparaît à la 47ème minute, les crocs d’un vampire encore plus loin. Il est clair que le vampire du titre doit plus sa présence à un opportunisme commercial qu’à une volonté d’ancrage dans la mythologie vampirique.

Melting-pot improbable, le film aligne d’abord des références westerniennes -toutes les scènes de la taverne, incluant le coup classique de la pièce jetée dans le crachoir, vu dans Rio Bravo (Howard Hawks, 1959), ainsi que la bourse d’or qui glisse sur le comptoir comme la bonne bière mousseuse qu’attend le cow-boy éreinté. On y colle des éléments japonisants : Kronos manie le katana, qui lui permet des percées typiques, mais pas vraiment sanglantes... L’hémoglobine, de même que tout le production design (décors, costumes, véhicules, ...), a souffert d’un budget qu’on devine anémique. On découvrira d'ailleurs dans le cours sinueux du récit un personnage affilié aux Karnstein, famille vampirique ayant déjà été porté à l'écran par la Hammer, notamment dans The Vampire Lovers (Roy Ward Baker, 1970). A cette tambouille de genres s’ajoute le film de cape et d’épée, qui occasionne des joutes d’une maîtrise pitoyable -il faut avouer que Horst Janson, acteur télé germanique incarnant le rôle-titre, manque cruellement de crédibilité et de charisme, ce qui rend encore plus risibles ses phrases choc assénées à tout va comme s’il était un dur, un vrai. Lui qui se trimballe toujours torse nu à coup de "il est l’heure de livrer bataille !" nous gratifie ainsi de la désormais scène culte dite "des sangsues", dans laquelle sa seule expression faciale ne bouge pas d’un poil ! Le reste du casting est aussi peu inspiré (Shane Briant, croisé dans le morbide Frankenstein et le monstre de l’enfer), à l’exception notable de Caroline Munro, l’une des plus belle Hammer girl, dont la carrière au sein de la firme est assez limitée, vu qu’on ne l’apercevra que dans Dracula 73 (Alan Gibson) sorti l’année précédente en France. On a néanmoins pu apprécier ses formes généreuses dans le baroque et grand-guignolesque L’abominable docteur Phibes (Robert Fuest, 1971) ou encore le Bondesque L’espion qui m’aimait (Lewis Gilbert, 1977). Son rôle dans Kronos, dans lequel elle ne dit pas grand-chose, se rapproche d’une Nova dans La planète des singes, brune qui fait la moue et qui, ici, est juste bonne à s’accoupler avec le héros, ou encore servir d’appât à ce mystérieux vampire...

L’intrigue est ainsi construite sous une forme de whodunnit, l’idée étant de laisser planer le suspense sur l’identité de ce vampire. Suspense fort mal géré dans ce film sans rythme, que les frêles épaules de Clemens ont bien du mal a mener à son terme. Cadrages inexistants n’exploitant pas le pourtant beau décor (vide), montage mou, bref rien de très alléchant. On pourra apprécier, au mode second degré enclenché, ce syncrétisme mythologique dont Le pacte des loups (Christophe Gans, 2001) ou Van Helsing (Stephen Sommers, 2004) sont les représentants contemporains. Le film de Clemens est d’ailleurs sûrement le modèle caché de Van Helsing, Kronos ayant été envisagé au tout début comme le premier épisode d’une franchise, qui verrait ensuite notre héros affronter Dracula et Frankenstein. Ramener tout le bestiaire qui a fait la notoriété de la firme, en quelque sorte... Faut-il préciser que cette possibilité fut rapidement abandonnée ? -

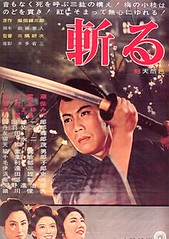

Ciné d'Asie : Tuer (1962)

Un film de Kenji Misumi

Réalisateur de studio, Misumi est cependant un des plus révérés de tous à la Daiei. Sa riche carrière est surtout associée à deux figures mythiques du cinéma japonais, Zatoichi et Baby Cart, auxquelles il donne ses plus beaux épisodes. Les deux sagas offrent des similitudes avec Tuer : une peinture du japon féodal par le film de sabre, ou chambara, ainsi qu’un personnage central solitaire qui deviendra ronin, vendant son talent de sabreur émérite au plus offrant.

Réalisateur de studio, Misumi est cependant un des plus révérés de tous à la Daiei. Sa riche carrière est surtout associée à deux figures mythiques du cinéma japonais, Zatoichi et Baby Cart, auxquelles il donne ses plus beaux épisodes. Les deux sagas offrent des similitudes avec Tuer : une peinture du japon féodal par le film de sabre, ou chambara, ainsi qu’un personnage central solitaire qui deviendra ronin, vendant son talent de sabreur émérite au plus offrant.

L’histoire est faussement simple, tel ce prologue où une jeune femme en tue une autre, au terme d’une grande bousculade, puis va subir la peine capitale pour son crime. Nous sera ensuite dévoilée, quelques vingt minutes plus tard, la version intégrale de l’affaire, lors d’un flash-back magnifique.

Fils de la meurtrière, recueilli dès son plus jeune âge, le jeune Shingo (Raizo Ichikawa) devient un expert dans le maniement du sabre, grâce à un voyage qu’il entreprend seul. Le tournoi au sabre, voyant un épéiste émérite défaire tous ses opposants successifs, est un grand moment du film. Le plan qui voit s’opposer le champion à Shingo dure une éternité, mais résume bien la tension présente. S’il était renommé pour sa technique, Misumi n’était cependant pas considéré comme un génie du rythme. Ses films sont secs et froids, à l’image du titre laconique de ce film-ci, et psychologiquement arides -bien que, d’autre part, le sang y coule souvent à flots.

Misumi fige ses acteurs dans des poses iconiques, et les fait ainsi ressembler à des estampes traditionnelles d’une pureté incroyable ; Il a su utiliser à bon escient l’acteur Raizo Ichikawa, ancien acteur de kabuki, aux gestuelle et démarche toujours gracieuse, qu’il retrouvera pour Le sabre, réalisé en 1964.

Les compositions plastiques de Kenji Misumi sont toujours frappantes, lui qui était surtout reconnu comme technicien accompli, composant ses cadres comme personne. Le plan récurrent du soleil aveuglant qu’un sabre vient trancher, et qui jette ainsi le voile de la mort sur les hommes, est magnifique. A chaque fois, il opère sur la même thématique, et pourtant l’effet rendu par ces transitions est toujours inattendu. Le plan d’une simple goutte de sang, coulant sur une poitrine féminine dénudée, est aussi d’une rare beauté.

Si sa beauté picturale frappe, Tuer marque également par son pessimisme total, les personnages ne faisant que s’enfoncer dans un abîme sans fond. Lorsque Shingo apprend qu’il a été adopté, il entreprend aussitôt d’aller à la recherche de son père biologique. Il rencontrera, dans une forêt ténébreuse, l’ombre de ce que fût son père autrefois, brisé intérieurement. Toutes les figures paternelles sont ainsi appelées à se rendre, le film finissant dans un déchaînement terrible du fatum. Démonstration de cinéma, Tuer, malgré sa faible durée, fait montre de la dextérité à toute épreuve de Misumi, notamment grâce à un excellent usage du flash-back. On peut cependant sincèrement penser que le meilleur de sa filmographie va se dévoiler plus loin dans les années 60.A lire : l'article du film sur Wildgrounds