Un film de Chu Yuan Le film ne fait pas partie des chef d’œuvres de Chu Yuan, que ce soient Intimate Confessions of a Chinese Courtesan, réalisé l’année précédente, ou bien la vingtaine de films adaptés du romancier Gu Long, dont le cycle commencera en 1977 avec La guerre des clans. The Bastard, malgré la présence au générique du directeur de combat Yuen Woo-Ping, est effectivement décevant.

Le film ne fait pas partie des chef d’œuvres de Chu Yuan, que ce soient Intimate Confessions of a Chinese Courtesan, réalisé l’année précédente, ou bien la vingtaine de films adaptés du romancier Gu Long, dont le cycle commencera en 1977 avec La guerre des clans. The Bastard, malgré la présence au générique du directeur de combat Yuen Woo-Ping, est effectivement décevant.

Un orphelin, après avoir été initié aux arts martiaux par un vieux maître, part à la recherche de ses parents. Il rencontre en chemin une jeune mendiante, qu’il sauve des griffes d’une bande de voyous. Ensemble, ils vont aller à la recherche du passé de P’ti Bâtard (sic, d’après les sous-titres du dvd !).

The Bastard joue la rupture par des grands écarts de ton, entre un début quasi-kung-fu comedy, une fin barbare à la Chang Cheh, et une séquence presque onirique à mi-course, à l’érotisme exposé.

Le personnage de P’ti Batârd n’a connu que l’éducation aux arts martiaux, il n’a aucun autre points de repère ; c’est la source des idées comiques du film, si tant est qu’on puisse les trouver drôles. Le héros, durant toute la première partie du film passe pour un benêt, la comédie se jouant aussi avec le décalage des personnages masculin et féminin : alors que l’homme a tout à apprendre de la vie et agit de façon naïve, la femme est rustre, mal élevée, elle crie, ... C’est la femme qui a l’ascendant et mène la danse. Il faut ajouter que l’acteur principal surjoue, à l’instar de sa partenaire, ce qui donne l’air d’une farce -pas vraiment réussie- à la première partie. On est loin de Lady Kung-Fu (Liu Chia-Liang, 1981) et de Le Prince et l’arnaqueur, deux dignes représentants de la kung-fu comedy.

Alors que leur quête les emmène dans le quartier des bordels, on assiste à un premier glissement, début d’une machination comme les aime Chu Yuan : un chef malfrat reconnaît en P’ti Bâtard son fils, mais c’est pour mieux lui faire endosser un meurtre qu’il n’a pas commis. Dans le même temps, pour l’amadouer, intervient la sulfureuse cousine, celle qui nous gratifiera du moment d’érotisme du film. La naïveté du jeune homme lui fait instantanément préférer la beauté fatale de la cousine à celle, plus courante mais fraîche et spontanée, de sa compagne d’infortune.

Chu Yuan soigne toujours ses cadres avec autant de méticulosité, multipliant les travellings gracieux, mettant toujours un ou plusieurs éléments en amorce pour enrichir l’image. C’est particulièrement flagrant et signifiant dans la séquence du passage à l’acte entre la cousine et P’ti Batârd : dans un jardin à la floraison surréaliste, Chu Yuan cadre en gros plan la cousine, colorée par l’amorce de fleurs rose fuschia. On nous donne à voir une impression, celle du héros, comme transporté dans un rêve par cette jeune femme. Le décor, entité physique, et l’état d’esprit, entité psychique, se rejoignent en un tout cohérent. Chu Yuan, ne laissant rien au hasard notamment quant à ses choix de teintes, est un véritable artiste dans ce domaine. Mais cet état euphorique n’est qu’une fausse piste...

Le pot au roses est découvert par la jeune mendiante, va ainsi s’en suivre plusieurs intrigues puis un final sanguinolent, P’ti batârd étant, comme on le sait depuis le début du film, un combattant hors-pair. Enfin, ça c’est pour l’histoire, car en vérité l’acteur ne peut cacher ses faiblesses techniques et physiques sur ce plan. Chu Yuan, peu intéressé par les arts martiaux en tant que philosophie s’exprimant par le corps, ne le conçoit, c’est certain, que comme un passage d’action obligatoire pour donner du punch au film. Et, même si les mouvements peuvent parfois être efficaces, ils n’atteignent jamais la grâce (comme chez Liu Chia-Liang) ou la fureur (voyez un Chang Cheh) nécessaire, faute de véritable acteur martial et d’une réalisation qui transcende ces instants. Les toutes dernières minutes, montrant le changement radical du personnage principal, sont tout de même vraiment réussies, à l’aide d’un montage rapide et d’une bande sonore très sombre.

Voilà un film bien particulier, qui ne sort pas vainqueur de son numéro d’équilibriste multi-genres. La faute au casting, et à un réalisateur mal à l’aise dans la comédie. Ses films suivants, typés thriller / policiers, monteront à des sommets qualitatifs autrement plus significatifs.

A lire aussi : le dossier Shaw Brothers sur Hong Kong Cinemagic

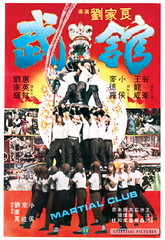

Martial Club est la deuxième participation de Liu Chia-Liang à l’édifice cinématographique créé pour le médecin expert en arts martiaux Wong Fei Hung, figure historique chinoise du 19e siècle. Il est incarné dans le film par le frère adoptif du réalisateur, Liu Chia-Hui, alias Gordon Liu déjà au même poste sur

Martial Club est la deuxième participation de Liu Chia-Liang à l’édifice cinématographique créé pour le médecin expert en arts martiaux Wong Fei Hung, figure historique chinoise du 19e siècle. Il est incarné dans le film par le frère adoptif du réalisateur, Liu Chia-Hui, alias Gordon Liu déjà au même poste sur