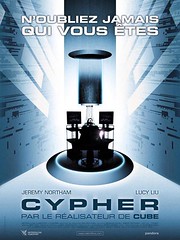

Un film de Vincenzo Natali

Même si je ne pense pas que ce film soit "indéfendable", il reste tout du moins mésestimé par le plus grand nombre. Il s’agit s’un trip très construit, à cheval entre espionnage, SF et thriller paranoïaque, dans lequel Morgan Sullivan (Jeremy Northam) incarne l’homme ordinaire qui veut changer de vie : il devient alors espion industriel pour la firme Digicorp, mais ses missions sont, comment dire, loin de celles d’un James Bond, jugez plutôt : il se rend à des conférences pour enregistrer des discours sans intérêt... On se doute rapidement qu’il est utilisé.

Même si je ne pense pas que ce film soit "indéfendable", il reste tout du moins mésestimé par le plus grand nombre. Il s’agit s’un trip très construit, à cheval entre espionnage, SF et thriller paranoïaque, dans lequel Morgan Sullivan (Jeremy Northam) incarne l’homme ordinaire qui veut changer de vie : il devient alors espion industriel pour la firme Digicorp, mais ses missions sont, comment dire, loin de celles d’un James Bond, jugez plutôt : il se rend à des conférences pour enregistrer des discours sans intérêt... On se doute rapidement qu’il est utilisé.

Opérant une variation chromatique tout au long du film, passant d’un ensemble désaturé qui s’agrémente peu à peu de couleurs, pour finir dans une apothéose bariolée, Vincenzo Natali construit son film par petites touches impressionnistes. Le moment du premier véritable envahissement de couleurs à l’écran accompagne ainsi la révélation conjointe, pour le personnage principal comme pour le spectateur, d’une première vérité, dans ce monde où l’information semble toujours cachée. De plus, le glissement progressif d’un genre à l’autre suit cette variation chromatique, et la découverte progressive de la vérité par Sullivan. Même si le début du métrage fait invariablement penser à un Matrix du pauvre, il ne faut pas s’y fier. Derrière un budget qu’on n’imagine certes pas à la hauteur des ambitions du cinéaste -les effets spéciaux sont très visibles-, le film déroule sa trame avec une droiture et une absence d’ironie qui le sert bien. Le jeu des doubles, illustré ici jusqu’aux antagonismes des multinationales qui s’affrontent, donne un léger vertige par la richesse des virages scénaristiques, qui s’estompera cependant bien vite, n’ayez crainte. La dernière partie, qui démêle le vrai du faux, est jouissive pour qui y est réceptif (j’en suis, évidemment).

Lucy Liu est bien castée dans un rôle ambigu, personnage coloré et atypique dans un univers formaté où l’on ne parle que de données échangées, volées, à prendre... Jeremy Northam, quant à lui, a la bonne tête et les manières maladroites de l'homme dépassé par les événements, mais qui jouit en même temps de ce revirement dans sa vie. Northam reste, malheureusement, trop discret dans le paysage cinématographique.

Ne se prétendant pas autre chose qu’un divertissement, le film surprend par sa foule d’idées, dont certaines sont franchement casse-gueule -la citation de La mort aux trousses, transposée de nuit, et l’apparition qui s’en suit-, mais qui organise tranquillement sa petite réussite, en sachant bien qu’il ne révolutionne pas le genre. Je rapprocherais volontiers Cypher d’un Passé Virtuel (Josef Rusnak, 1999), voire d’un Planète hurlante (Christian Duguay, 1996), deux films qui n’ont pas la réputation qu’ils méritent. Sans être des chefs d’œuvres évidents, ils sont des réussites, tant formelles que scénaristiques, et font du bien pour leur fraîcheur.

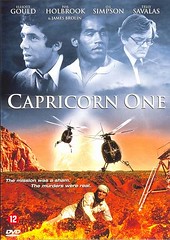

La première originalité du film de Peter Hyams, réalisateur semblant fait avant tout pour filmer l’action (Timecop, Mort subite), est son incroyable idée de départ, un vaste complot politique qui aboutit à la falsification d’un voyage sur Mars. Alors que les médias de toute la planète sont focalisés sur le voyage et l’atterrissage des spationautes américains sur la planète rouge, ces derniers sont retenus dans un grand hangar, devenu pour l’occasion véritable plateau de cinéma, afin de simuler le bon déroulement de leur voyage.

La première originalité du film de Peter Hyams, réalisateur semblant fait avant tout pour filmer l’action (Timecop, Mort subite), est son incroyable idée de départ, un vaste complot politique qui aboutit à la falsification d’un voyage sur Mars. Alors que les médias de toute la planète sont focalisés sur le voyage et l’atterrissage des spationautes américains sur la planète rouge, ces derniers sont retenus dans un grand hangar, devenu pour l’occasion véritable plateau de cinéma, afin de simuler le bon déroulement de leur voyage. Chaque opus de la saga James Bond a ses particularités. On peut ajouter qu’encore plus, les changements d’acteurs dans le rôle-titre occasionnent à chaque fois des mini-révolutions du ton, de l’ambiance, tout en restant fidèle à certains passages obligés. Il est vrai que Vivre et laisser mourir (Guy Hamilton, 1973) ne ressemble pas à un Sean Conney, que GoldenEye (Martin Campbell, 1995) n’a rien à voir avec

Chaque opus de la saga James Bond a ses particularités. On peut ajouter qu’encore plus, les changements d’acteurs dans le rôle-titre occasionnent à chaque fois des mini-révolutions du ton, de l’ambiance, tout en restant fidèle à certains passages obligés. Il est vrai que Vivre et laisser mourir (Guy Hamilton, 1973) ne ressemble pas à un Sean Conney, que GoldenEye (Martin Campbell, 1995) n’a rien à voir avec  Permis de tuer, réalisé par John Glen, alias le réalisateur attitré de la franchise dans les années 80 et grand spécialiste des scènes d’action, nous ferait-il, une fois encore, voyager dans ce monde étrange, peuplé de "je-veux-devenir-le-maître-du-monde" en puissance, d’armes chimiques, d’explosions multiples, de cascades irréalistes et surtout, de belles demoiselles ? Pas tout à fait, ou pas seulement. Cet opus de l’éternelle saga d’espionnage, tout en dérogeant à quelques-unes de ces règles, tient bien la route encore aujourd’hui, alors que d’autres épisodes plus récents ont terriblement mal vieilli (je pense aux Pierce Brosnan, sans exception).

Permis de tuer, réalisé par John Glen, alias le réalisateur attitré de la franchise dans les années 80 et grand spécialiste des scènes d’action, nous ferait-il, une fois encore, voyager dans ce monde étrange, peuplé de "je-veux-devenir-le-maître-du-monde" en puissance, d’armes chimiques, d’explosions multiples, de cascades irréalistes et surtout, de belles demoiselles ? Pas tout à fait, ou pas seulement. Cet opus de l’éternelle saga d’espionnage, tout en dérogeant à quelques-unes de ces règles, tient bien la route encore aujourd’hui, alors que d’autres épisodes plus récents ont terriblement mal vieilli (je pense aux Pierce Brosnan, sans exception).