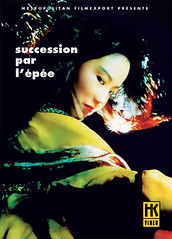

Un film de Chu Yuan

Pour qui connaît la sensibilité hors normes de Chu Yuan au sein de la Shaw Brothers, L’île de la bête recèle des mêmes qualités, et d’autres peu vues chez le cinéaste. Depuis La guerre des clans (1976), premier film du cycle Gu Long -romancier à succès oeuvrant dans le genre aventures / fantasy / arts martiaux-, on a découvert le style inimitable de Chu Yuan : esthétisme poussé à son paroxysme, intrigues à tiroirs, bref une sorte de rêve éveillé qui frappe à chaque fois par son empreinte visuelle.

Pour qui connaît la sensibilité hors normes de Chu Yuan au sein de la Shaw Brothers, L’île de la bête recèle des mêmes qualités, et d’autres peu vues chez le cinéaste. Depuis La guerre des clans (1976), premier film du cycle Gu Long -romancier à succès oeuvrant dans le genre aventures / fantasy / arts martiaux-, on a découvert le style inimitable de Chu Yuan : esthétisme poussé à son paroxysme, intrigues à tiroirs, bref une sorte de rêve éveillé qui frappe à chaque fois par son empreinte visuelle.

Et c’est tout cela que l’on retrouve dans L’île de la bête, agrémenté d’un agréable parfum de surnaturel. En effet, une petite troupe se dirige vers la mystérieuse île, tous ayant de très bonnes raisons de faire le périple annoncé : retrouver un père disparu, oublier un passé de violences, ou accepter une mission pour sauver une jeune fille : c’est le choix qu’a fait Chu Liu-hsiang (Ti Lung), héros proclamé du film mais qui, finalement, se retrouve intégré dans une dynamique de groupe assez inhabituelle ; les films de la Shaw mettant souvent en scène des guerriers solitaires dont les alliances ne dépassent pas une ou deux personnes. Maître des arts martiaux, il aura fort à faire avec les différentes épreuves qui l’attende sur l’île.

Le film est conçu comme une succession de pièges, de trahisons, de découvertes, bref lorgne vers le pur film d’aventures en mettant de côté l’aspect purement martial (une constante chez Chu Yuan, de toute façon plus intéressé par une dimension plus universelle donnée à ses intrigues). Voir le voyage en bateau qui permet d’accéder à l’île, permettant de faire connaissance avec les personnages et définir les rapports de force entre eux. Le groupe, composé de personnalités bien distinctes, est bien caractérisé et l’attachement aux personnages est réel ; malgré les différentes couches d’intrigues, elles sont ici quelque peu simplifiées dans un souci de clarté narrative qui donne un ton étonnant au film, le rapprochant d’un film américain d’aventures de groupe. Les passages dans la grotte de glace notamment, avec la notion de progressions obligatoire et de sacrifices, sont très réussis d’un point de vue narratifs et dotés d’un cachet visuel typique. Eclairages presque fluo, sources de lumière irréelles, on nage en plein délire (contrôlé), pour une très bonne surprise à l’arrivée.

Unique par son côté fantasy, le film offre un moment soigné, dépaysant et un peu fou, dévoilant aussi son tribut au cinéma américain. S’il n’est pas le meilleur de son auteur (on ira chercher pour cela vers Intimate Confessions of a Chinese Courtesan, Le sabre infernal ou Le poignard volant, qui offrent d’ailleurs des formes plus classiques du cinéma de cape et d’épées chinois, le wu-xia pian.

Production Tsui Hark lorgnant vers les racées

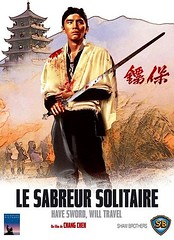

Production Tsui Hark lorgnant vers les racées  Have sword, will travel (Bao Biao dans son idiome d’origine) marque la première collaboration de Ti Lung et David Chiang chez Chang Cheh. Ils incarnent deux épéistes émérites qui, au fil de leur rencontres, s’évertuent à se tester pour connaître leur limites respectives, et pour savoir qui de l’un ou de l’autre a l’ascendant. Il apparaît très rapidement que David Chiang, le sabreur solitaire du titre, est très supérieur à Ti Lung dans le maniement des armes ; dans la réalité, ce serait plutôt l’inverse, les deux combattants ayant chacun de réelles aptitudes au combat. La rivalité martiale cache en fait un affrontement sur le terrain sentimental, Li Ching, la promise de Ti Lung, trouvant très à son goût le vagabond qu’est David Chiang ; ce qui semble réciproque. Semble, car ce dernier, chevalier errant mutique (le titre anglais traduit les intentions de Chiang : un professionnel itinérant transportant ces propres outils et offrant ses services) est guidé par sa seule honnêteté qui s’adjoint mal d’être aidé par qui que se soit. Refusant systématiquement toute assistance, il n’a pour lui que sa pauvreté (à part son cheval, qu’il vendra pour se nourrir, et son épée, son "outil de travail"). Le triangle amoureux ainsi formé se reconstituera quelques années plus tard pour le baroque La rage du tigre (The New One-Armed Swordsman, Chang Cheh, 1971), avance lentement mais sûrement, les deux hommes étant en posture antagoniste. Si la femme est au centre du triangle, ce ne sera plus le cas dans La rage du tigre, où David Chiang occupe cette place.

Have sword, will travel (Bao Biao dans son idiome d’origine) marque la première collaboration de Ti Lung et David Chiang chez Chang Cheh. Ils incarnent deux épéistes émérites qui, au fil de leur rencontres, s’évertuent à se tester pour connaître leur limites respectives, et pour savoir qui de l’un ou de l’autre a l’ascendant. Il apparaît très rapidement que David Chiang, le sabreur solitaire du titre, est très supérieur à Ti Lung dans le maniement des armes ; dans la réalité, ce serait plutôt l’inverse, les deux combattants ayant chacun de réelles aptitudes au combat. La rivalité martiale cache en fait un affrontement sur le terrain sentimental, Li Ching, la promise de Ti Lung, trouvant très à son goût le vagabond qu’est David Chiang ; ce qui semble réciproque. Semble, car ce dernier, chevalier errant mutique (le titre anglais traduit les intentions de Chiang : un professionnel itinérant transportant ces propres outils et offrant ses services) est guidé par sa seule honnêteté qui s’adjoint mal d’être aidé par qui que se soit. Refusant systématiquement toute assistance, il n’a pour lui que sa pauvreté (à part son cheval, qu’il vendra pour se nourrir, et son épée, son "outil de travail"). Le triangle amoureux ainsi formé se reconstituera quelques années plus tard pour le baroque La rage du tigre (The New One-Armed Swordsman, Chang Cheh, 1971), avance lentement mais sûrement, les deux hommes étant en posture antagoniste. Si la femme est au centre du triangle, ce ne sera plus le cas dans La rage du tigre, où David Chiang occupe cette place. Précédant de deux années

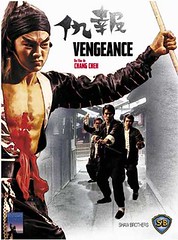

Précédant de deux années  Première apparition marquante de Chen Kuan Tai (qu'on avait apprécié dans le bon

Première apparition marquante de Chen Kuan Tai (qu'on avait apprécié dans le bon