Un film de Kenji Misumi

Réalisateur de studio, Misumi est cependant un des plus révérés de tous à la Daiei. Sa riche carrière est surtout associée à deux figures mythiques du cinéma japonais, Zatoichi et Baby Cart, auxquelles il donne ses plus beaux épisodes. Les deux sagas offrent des similitudes avec Tuer : une peinture du japon féodal par le film de sabre, ou chambara, ainsi qu’un personnage central solitaire qui deviendra ronin, vendant son talent de sabreur émérite au plus offrant.

Réalisateur de studio, Misumi est cependant un des plus révérés de tous à la Daiei. Sa riche carrière est surtout associée à deux figures mythiques du cinéma japonais, Zatoichi et Baby Cart, auxquelles il donne ses plus beaux épisodes. Les deux sagas offrent des similitudes avec Tuer : une peinture du japon féodal par le film de sabre, ou chambara, ainsi qu’un personnage central solitaire qui deviendra ronin, vendant son talent de sabreur émérite au plus offrant.

L’histoire est faussement simple, tel ce prologue où une jeune femme en tue une autre, au terme d’une grande bousculade, puis va subir la peine capitale pour son crime. Nous sera ensuite dévoilée, quelques vingt minutes plus tard, la version intégrale de l’affaire, lors d’un flash-back magnifique.

Fils de la meurtrière, recueilli dès son plus jeune âge, le jeune Shingo (Raizo Ichikawa) devient un expert dans le maniement du sabre, grâce à un voyage qu’il entreprend seul. Le tournoi au sabre, voyant un épéiste émérite défaire tous ses opposants successifs, est un grand moment du film. Le plan qui voit s’opposer le champion à Shingo dure une éternité, mais résume bien la tension présente. S’il était renommé pour sa technique, Misumi n’était cependant pas considéré comme un génie du rythme. Ses films sont secs et froids, à l’image du titre laconique de ce film-ci, et psychologiquement arides -bien que, d’autre part, le sang y coule souvent à flots.

Misumi fige ses acteurs dans des poses iconiques, et les fait ainsi ressembler à des estampes traditionnelles d’une pureté incroyable ; Il a su utiliser à bon escient l’acteur Raizo Ichikawa, ancien acteur de kabuki, aux gestuelle et démarche toujours gracieuse, qu’il retrouvera pour Le sabre, réalisé en 1964.

Les compositions plastiques de Kenji Misumi sont toujours frappantes, lui qui était surtout reconnu comme technicien accompli, composant ses cadres comme personne. Le plan récurrent du soleil aveuglant qu’un sabre vient trancher, et qui jette ainsi le voile de la mort sur les hommes, est magnifique. A chaque fois, il opère sur la même thématique, et pourtant l’effet rendu par ces transitions est toujours inattendu. Le plan d’une simple goutte de sang, coulant sur une poitrine féminine dénudée, est aussi d’une rare beauté.

Si sa beauté picturale frappe, Tuer marque également par son pessimisme total, les personnages ne faisant que s’enfoncer dans un abîme sans fond. Lorsque Shingo apprend qu’il a été adopté, il entreprend aussitôt d’aller à la recherche de son père biologique. Il rencontrera, dans une forêt ténébreuse, l’ombre de ce que fût son père autrefois, brisé intérieurement. Toutes les figures paternelles sont ainsi appelées à se rendre, le film finissant dans un déchaînement terrible du fatum. Démonstration de cinéma, Tuer, malgré sa faible durée, fait montre de la dextérité à toute épreuve de Misumi, notamment grâce à un excellent usage du flash-back. On peut cependant sincèrement penser que le meilleur de sa filmographie va se dévoiler plus loin dans les années 60.

A lire : l'article du film sur Wildgrounds

Chez la Hammer Film, il y a les cinéastes et les œuvres révérés, considérés comme majeurs, et les autres. Ainsi, Terence Fisher, Val Guest, John Gilling sont incontestablement les chefs de file. Don Sharp, lui, est défintivement un "autre", bien loin de cette sphère auréolée, malgré une indéfectible fidélité envers la firme, et de bons films à son actif. On lui doit ainsi Les pirates du diable (1964), les premiers

Chez la Hammer Film, il y a les cinéastes et les œuvres révérés, considérés comme majeurs, et les autres. Ainsi, Terence Fisher, Val Guest, John Gilling sont incontestablement les chefs de file. Don Sharp, lui, est défintivement un "autre", bien loin de cette sphère auréolée, malgré une indéfectible fidélité envers la firme, et de bons films à son actif. On lui doit ainsi Les pirates du diable (1964), les premiers  Troisième épisode de la saga Dracula renouvelée par la Hammer Film, Dracula Prince of Darkness est réalisé quelques 7 ans après

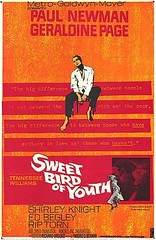

Troisième épisode de la saga Dracula renouvelée par la Hammer Film, Dracula Prince of Darkness est réalisé quelques 7 ans après  Adaptation du dramaturge Tennessee Williams, le film est représentatif de son oeuvre : tendue, constamment sur la corde, regardant les comportements et les relations humaines là où ça fait mal. Les intrigues font la part belle aux secrets de famille et à l'impossibilité de communiquer, fêlures qui cassent les personnages de l’intérieur. Ici, Paul Newman incarne un homme qui se rêve vedette, tout au au-delà figé, et qui pense pouvoir arriver à se rêve en faisant le gigolo. Son inspiration n'est jamais clairement énoncée ou expliquée, ce qui laisse le personnage dans un flou paralysant. il veut vraisemblablement être acteur, courant après une audition. Dans ce cas-là, ses supposés talents de jeu ne sont jamais mis en valeur, ni même évoqués. En réalité le personnage n'est rien d'autre qu'un gigolo qui se vend auprès d'actrices qui, espère-t-il, lui permettront d'accéder à la notoriété, par un effet de ricochet extraordinaire.

Adaptation du dramaturge Tennessee Williams, le film est représentatif de son oeuvre : tendue, constamment sur la corde, regardant les comportements et les relations humaines là où ça fait mal. Les intrigues font la part belle aux secrets de famille et à l'impossibilité de communiquer, fêlures qui cassent les personnages de l’intérieur. Ici, Paul Newman incarne un homme qui se rêve vedette, tout au au-delà figé, et qui pense pouvoir arriver à se rêve en faisant le gigolo. Son inspiration n'est jamais clairement énoncée ou expliquée, ce qui laisse le personnage dans un flou paralysant. il veut vraisemblablement être acteur, courant après une audition. Dans ce cas-là, ses supposés talents de jeu ne sont jamais mis en valeur, ni même évoqués. En réalité le personnage n'est rien d'autre qu'un gigolo qui se vend auprès d'actrices qui, espère-t-il, lui permettront d'accéder à la notoriété, par un effet de ricochet extraordinaire.