Un film de Ken Hughes

Adaptation d'un roman de Ian Fleming, commandé par le producteur Albert R. Broccoli (déjà à l'origine de la saga James Bond du même auteur), ce film au titre improbable se veut la reproduction du succès de Mary Poppins, sorti en 1964. S'attèlent donc au projet les frères Sherman (Robert B. & Richard M.), déjà responsables des plus belles chansons de Disney, notamment pour le magnifique Livre de la jungle (1967). Les chansons de Chitty Chitty Bang Bang, sans être aussi mémorables que les meilleures Disney, sont tout à fait dans le ton, tantôt enjoué jusqu'à l'euphorie la plus absolue (souvent), puis tristes et mélancoliques, comme la chanson de la dame aux pigeons dans Mary Poppins. La ressemblance entre certains airs est assez frappante ; la chanson-titre réussit même à s'imposer durablement, à l'image de cette ritournelle qu'on entend en boucle dans les parcs Disney (et qui rend fou !), "It's a small, small world..."

Mais ce n'est pas tout : les numéros musicaux, nombreux, sont chorégraphiés par Marc Breaux et Dee Dee Wood, tous deux occupant déjà ce poste sur Mary Poppins. Et il n'est pas exagéré de voir que des passages entiers sont repris à l'identique (le "ballet des balayeurs" renvoyant à la chorégraphie des ramoneurs bondissant sur les toits), malgré la réussite visuelle du spectacle.

Enfin, le rôle principal n'est attribué à personne d'autre qu'à Dick Van Dycke, fabuleux ramoneur artiste dans... Oui, toujours Mary Poppins. Mais il occupe cette fois le premier rôle, et c'est une bonne idée, tant ce comédien à la gestuelle inspirée a été sous-employé par la suite. Il incarne ainsi Caractacus, un inventeur fantasque qui élève seul ses deux enfants. On croisera d'ailleurs lors d'une scène une machine à faire le petit-déjeuner dont s'est manifestement inspiré Tim Burton pour Edward aux mains d'argent en 1992 (l'appareil à fabriquer des cookies de Vincent Price). Caractacus va acquérir une voiture, une véritable épave, qu'il retape pour en faire un petit bijou coloré.. et magique. Et, comme il est bon conteur, il embarque ses enfants et la fille d'un riche industriel dans un univers loufoque.

Doté d'un budget confortable, le film fait montre d'une richesse de tous les instants (décors, tournage en Allemagne et en France, figuration nombreuses, guest stars, film tourné sur pellicule 70mm Todd-Ao), qu'il met cependant rarement au service de la mise en scène. Pour preuve, la vision du transfert massacré par MGM (16/9 2.20 recadré en 1.33 4/3!) ne gêne pas outre mesure : pas de tête coupée, d'action significative absente du cadre.

Le cœur scénaristique de l'affaire est assez maigre, le fil rouge consistant à échapper au sbires de Vulgarie, qui veulent bec et ongles la voiture de Caractacus, Chitty Chitty Bang Bang (oui, le titre improbable provient du son caractéristique produit par la voiture, et, par extension, devient son nom). Le film est découpé assez clairement en trois parties égales, les trois premiers quart d'heures étant dévolus à la présentation des personnages et leur rencontre, la deuxième partie montre le début du voyage fantastique avec la fabuleuse auto (appuyé avec force chansons euphoriques), le troisième acte étant plus sombre, nos amis capturés par l'infâme roi de Vulgarie -Gert Fröbe, le Goldfinger de James Bond. Manifestement, c'est le second acte qui pêche, épuisant les oreilles et allongeant la trame déjà fine.

La dimension onirique -les deux tiers du film n'étant q'une histoire racontée par Caractacus- déjoue les enjeux du films, devenant nuls. Le délire ambiant, alignant des séquences au gré du vent, sans réelle progression, préfigure Les aventures du Baron de Munchausen (Terry Gilliam, 1988), en même temps qu'il copie, encore une fois, la structure de Mary Poppins, aujourd'hui encore le plus long film jamais produit par la firme aux grandes oreilles (2h15). Certains numéros musicaux sont tout de même magnifiques (la danse pour le roi de Vulgarie), et les décors du château d'Allemagne pour la dernière partie sont excellents. L'apparition de Benny Hill, loin du rôle comique auquel il devra sa célébrité, aux accents pittoresques bien placés, est aussi très réussie.

Cherchant à reproduire un film qui avait été un succès mondial, Chitty Chitty Bang Bang n'a pas connu la même carrière, mais mérite d'être redécouvert aujourd'hui (dans une copie au format, si possible, le blu ray sortant courant février 2011), même s'il n'a pas le même impact intemporel que son modèle, malgré une reprise récente pour la scène, à Broadway.

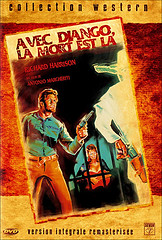

Aussi appelé Vengeance, ce titre, signé par Margheriti sous le pseudo de Anthony Dawson, embraye le pas au Django originel de Sergio Corbucci. Sa parenté avec ce dernier doit être levée, fruit de la traduction française ; le héros de Vengeance s'appelant Joko (on voit d'ailleurs ses initiales sur sa valise). Dans d'autres pays, il sera nommé Rocco ou Roko. Il s'agit donc d'un faux Django parmi d'autres, légion après le succès du film de Corbucci. Dans le rôle de Joko, Richard Harrison joue lui aussi un double de Clint Eastwood dans les films de Leone, le modèle entre tous, comme Franco Nero dans Django. Ce dernier avait malgré tout un charisme bien supérieur à Harrison, qui n'a que la barbe naissante, la peau basanée et un costume de cuir pour rivaliser : c'est maigre, mais déjà ça. Un des personnages principaux de l'intrigue n'est autre que Claudio Camaso, le frère de Gian Maria Volonte (il entretient une ressemblance certaines avec son parent). On essaye ici de trousser un double d'un autre film, les éternelles sources d'inspiration étant Corbucci et Sergio Leone.

Aussi appelé Vengeance, ce titre, signé par Margheriti sous le pseudo de Anthony Dawson, embraye le pas au Django originel de Sergio Corbucci. Sa parenté avec ce dernier doit être levée, fruit de la traduction française ; le héros de Vengeance s'appelant Joko (on voit d'ailleurs ses initiales sur sa valise). Dans d'autres pays, il sera nommé Rocco ou Roko. Il s'agit donc d'un faux Django parmi d'autres, légion après le succès du film de Corbucci. Dans le rôle de Joko, Richard Harrison joue lui aussi un double de Clint Eastwood dans les films de Leone, le modèle entre tous, comme Franco Nero dans Django. Ce dernier avait malgré tout un charisme bien supérieur à Harrison, qui n'a que la barbe naissante, la peau basanée et un costume de cuir pour rivaliser : c'est maigre, mais déjà ça. Un des personnages principaux de l'intrigue n'est autre que Claudio Camaso, le frère de Gian Maria Volonte (il entretient une ressemblance certaines avec son parent). On essaye ici de trousser un double d'un autre film, les éternelles sources d'inspiration étant Corbucci et Sergio Leone.

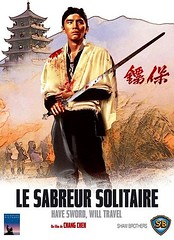

Have sword, will travel (Bao Biao dans son idiome d’origine) marque la première collaboration de Ti Lung et David Chiang chez Chang Cheh. Ils incarnent deux épéistes émérites qui, au fil de leur rencontres, s’évertuent à se tester pour connaître leur limites respectives, et pour savoir qui de l’un ou de l’autre a l’ascendant. Il apparaît très rapidement que David Chiang, le sabreur solitaire du titre, est très supérieur à Ti Lung dans le maniement des armes ; dans la réalité, ce serait plutôt l’inverse, les deux combattants ayant chacun de réelles aptitudes au combat. La rivalité martiale cache en fait un affrontement sur le terrain sentimental, Li Ching, la promise de Ti Lung, trouvant très à son goût le vagabond qu’est David Chiang ; ce qui semble réciproque. Semble, car ce dernier, chevalier errant mutique (le titre anglais traduit les intentions de Chiang : un professionnel itinérant transportant ces propres outils et offrant ses services) est guidé par sa seule honnêteté qui s’adjoint mal d’être aidé par qui que se soit. Refusant systématiquement toute assistance, il n’a pour lui que sa pauvreté (à part son cheval, qu’il vendra pour se nourrir, et son épée, son "outil de travail"). Le triangle amoureux ainsi formé se reconstituera quelques années plus tard pour le baroque La rage du tigre (The New One-Armed Swordsman, Chang Cheh, 1971), avance lentement mais sûrement, les deux hommes étant en posture antagoniste. Si la femme est au centre du triangle, ce ne sera plus le cas dans La rage du tigre, où David Chiang occupe cette place.

Have sword, will travel (Bao Biao dans son idiome d’origine) marque la première collaboration de Ti Lung et David Chiang chez Chang Cheh. Ils incarnent deux épéistes émérites qui, au fil de leur rencontres, s’évertuent à se tester pour connaître leur limites respectives, et pour savoir qui de l’un ou de l’autre a l’ascendant. Il apparaît très rapidement que David Chiang, le sabreur solitaire du titre, est très supérieur à Ti Lung dans le maniement des armes ; dans la réalité, ce serait plutôt l’inverse, les deux combattants ayant chacun de réelles aptitudes au combat. La rivalité martiale cache en fait un affrontement sur le terrain sentimental, Li Ching, la promise de Ti Lung, trouvant très à son goût le vagabond qu’est David Chiang ; ce qui semble réciproque. Semble, car ce dernier, chevalier errant mutique (le titre anglais traduit les intentions de Chiang : un professionnel itinérant transportant ces propres outils et offrant ses services) est guidé par sa seule honnêteté qui s’adjoint mal d’être aidé par qui que se soit. Refusant systématiquement toute assistance, il n’a pour lui que sa pauvreté (à part son cheval, qu’il vendra pour se nourrir, et son épée, son "outil de travail"). Le triangle amoureux ainsi formé se reconstituera quelques années plus tard pour le baroque La rage du tigre (The New One-Armed Swordsman, Chang Cheh, 1971), avance lentement mais sûrement, les deux hommes étant en posture antagoniste. Si la femme est au centre du triangle, ce ne sera plus le cas dans La rage du tigre, où David Chiang occupe cette place.