Un film de Anthony Mann

Quel film atypique que cette production du début de la décennie (le projet a réellement débuté en 1946) : il s'agit d'un des premiers films américains montrant la réalité du traitement des Indiens sur leur propre territoire. Cela explique sûrement pourquoi ce film, en avance sur son temps, est sorti en catimini et a fait un beau bide aux Etats-Unis. C'est un autre film, La flèche brisée (Delmer Daves), sorti la même année mais commencé plus tard que La porte du diable, qui aura les honneurs historique d'être qualifié de "premier film pro-Indien". La porte du diable possède pourtant un force réelle, bien expliquée dans le livre qui accompagne l'édition DVD prestigieuse parue chez Wild Side Video en juillet 2012.

Quel film atypique que cette production du début de la décennie (le projet a réellement débuté en 1946) : il s'agit d'un des premiers films américains montrant la réalité du traitement des Indiens sur leur propre territoire. Cela explique sûrement pourquoi ce film, en avance sur son temps, est sorti en catimini et a fait un beau bide aux Etats-Unis. C'est un autre film, La flèche brisée (Delmer Daves), sorti la même année mais commencé plus tard que La porte du diable, qui aura les honneurs historique d'être qualifié de "premier film pro-Indien". La porte du diable possède pourtant un force réelle, bien expliquée dans le livre qui accompagne l'édition DVD prestigieuse parue chez Wild Side Video en juillet 2012.

Le personnage principal concentre sur lui les ambiguïtés du statut de l'Indien d'Amérique : alors sur ses terres, il doit entrer dans l'armée nordiste pour combattre lors de la guerre de Sécession. Revenu décoré, il perd le droit de propriété sur ses terres, sur lesquelles sont désormais libres de s'installer des blancs ayant combattu. Seule solution : racheter ses propres terres... s'il le pouvait seulement. Son origine ne lui permet même pas d'acheter librement ce qui, pourtant, était déjà à lui. L'injustice la plus criante saute à la gorge de chaque spectateur, Anthony Mann ne cessant de faire des parallèle parlant avec le racisme anti-noirs de l'époque : un écriteau "No Alcohol for Indians" orne désormais les étagères du bar de la ville. Un médecin, sachant une femme Indienne très malade, rechigne à se déplacer, ignorant totalement l'appel de l'Indien.

Le film est constellé de scènes où les hommes blancs, pourtant sur un territoire habités depuis des siècles par les Indiens, ignorent dédaigneusement ce peuple, tentant de l'effacer, de le rendre invisible. Là-dessus, une avocate débutante s'éprend du personnage principal (Robert Taylor, le teint légèrement assombri : il ne fait tout de même pas illusion). Cette histoire d'amour, totalement contre-nature, donne toute sa valeur à ce film à message sur les clivages insurmontables. Le fond, dans un film hollywoodien, est remarquable dans la ligne directrice qu'il se fixe et respecte : ne pas bercer le public d'illusions (bien tentantes) sur l'issue de l'histoire. La magnifique réplique "ça aurait pu marcher dans cent ans", de l'Indien Poole à celle qu'il aurait pu convoiter, en dit long.

Le film réussit en cela qu'il gêne l'américain en ramenant la poussière de dessous le tapis et en l'exposant à la vue de tous : le rapport entre la conscience de l'Amérique et son "problème indien". Partant de là, on comprend bien pourquoi le film aura mis si longtemps à se monter, et (partiellement) les raisons de son échec. Mais son but est achevé, et sa vision est aujourd'hui des plus salutaires.

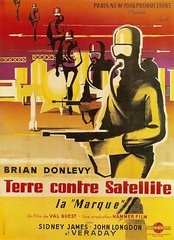

Le film vient à peine de débuter qu'une envolée de violons de James Bernard, déjà un habitué à la Hammer Film, nous plonge dans la tourmente à venir. Celle d'un couple, dont l'homme est blessé au visage, causée par une projection inattendue. Les roues de leur voiture filent sur l'asphalte noir comme l'ébène ; ils tombent sur le professeur Quatermass (toujours interprété par Brian Donlevy) quand survient l'écran-titre, "Quatermass 2". La marque (ou Terre contre satellite lors de sa sortie sur les écrans français) a l’insigne honneur d'avoir été le premier à utiliser un chiffre pour s'auto-désigner suite du premier film, pratique qui deviendra monnaie courante à partir des années 70, 80, et encore plus dans les décennies suivantes.

Le film vient à peine de débuter qu'une envolée de violons de James Bernard, déjà un habitué à la Hammer Film, nous plonge dans la tourmente à venir. Celle d'un couple, dont l'homme est blessé au visage, causée par une projection inattendue. Les roues de leur voiture filent sur l'asphalte noir comme l'ébène ; ils tombent sur le professeur Quatermass (toujours interprété par Brian Donlevy) quand survient l'écran-titre, "Quatermass 2". La marque (ou Terre contre satellite lors de sa sortie sur les écrans français) a l’insigne honneur d'avoir été le premier à utiliser un chiffre pour s'auto-désigner suite du premier film, pratique qui deviendra monnaie courante à partir des années 70, 80, et encore plus dans les décennies suivantes.