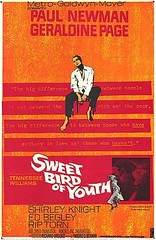

Un film de Richard Brooks

Adaptation du dramaturge Tennessee Williams, le film est représentatif de son oeuvre : tendue, constamment sur la corde, regardant les comportements et les relations humaines là où ça fait mal. Les intrigues font la part belle aux secrets de famille et à l'impossibilité de communiquer, fêlures qui cassent les personnages de l’intérieur. Ici, Paul Newman incarne un homme qui se rêve vedette, tout au au-delà figé, et qui pense pouvoir arriver à se rêve en faisant le gigolo. Son inspiration n'est jamais clairement énoncée ou expliquée, ce qui laisse le personnage dans un flou paralysant. il veut vraisemblablement être acteur, courant après une audition. Dans ce cas-là, ses supposés talents de jeu ne sont jamais mis en valeur, ni même évoqués. En réalité le personnage n'est rien d'autre qu'un gigolo qui se vend auprès d'actrices qui, espère-t-il, lui permettront d'accéder à la notoriété, par un effet de ricochet extraordinaire.

Adaptation du dramaturge Tennessee Williams, le film est représentatif de son oeuvre : tendue, constamment sur la corde, regardant les comportements et les relations humaines là où ça fait mal. Les intrigues font la part belle aux secrets de famille et à l'impossibilité de communiquer, fêlures qui cassent les personnages de l’intérieur. Ici, Paul Newman incarne un homme qui se rêve vedette, tout au au-delà figé, et qui pense pouvoir arriver à se rêve en faisant le gigolo. Son inspiration n'est jamais clairement énoncée ou expliquée, ce qui laisse le personnage dans un flou paralysant. il veut vraisemblablement être acteur, courant après une audition. Dans ce cas-là, ses supposés talents de jeu ne sont jamais mis en valeur, ni même évoqués. En réalité le personnage n'est rien d'autre qu'un gigolo qui se vend auprès d'actrices qui, espère-t-il, lui permettront d'accéder à la notoriété, par un effet de ricochet extraordinaire.

Le film tend un miroir peu flatteur à la face du rêve hollywoodien. Le récit connecte ainsi son flagrant désespoir, et sa folie latente, à l'immense Boulevard du crépuscule (1950) de Billy Wilder. Newman et Geraldine Page sont des bouteilles la mer, de pauvres diables à la dérive, perdus par leurs ambitions sans rapport avec leurs possibilités. Geraldine Page, paraissant, tout du long, la plus mal en point, cache en fait un Paul Newman manquant de perspectives, attendant toujours la réalisation d'un rêve qui dépend uniquement de la volonté des autres, non pas de la sienne. L'homme est bien fait, bien mis, au hâle parfait, soulignant par son aspect la toute-puissance de l'apparence, celle-la même qui fait régner les étoiles d'Hollywood Boulevard. Dans La chatte sur un toit brûlant, Paul Newman était faible, hanté par des maux invisibles, dont il joue ici une prolongation évidente. Son physique de jeune premier offre un beau contrepoids à son instabilité émotionnelle permanente. La fin du film, bien que différente et aseptisée comparée à celle de la pièce, et finalement cohérente thématiquement (même si elle aurait gagné à être plus sombre, plus raccord avec l'ambiance générale).

Il est intéressant de situer la réussite des pièces de Williams (et dont les multiples adaptations pour le cinéma se font l'écho) dans la peinture acerbe d'une psychologie de la chambre. Les scènes les plus terribles, les plus éprouvantes psychologiquement pour les personnages, se situent de façon privilégiée dans ce temple de l'intimité qu'est la chambre. Ainsi, autour du lit, du chevet, voire de la garde-robe, ce nouent les drames les plus violents, les prises de consciences, les discussions les plus importantes. C'est particulièrement flagrant dans La chatte sur un toit brûlant (également réalisé par Richard Brooks en 1958), et ce Doux oiseau de jeunesse, bien que moins évident dans Le visage du plaisir (José Quintero, 1961). Dans La nuit de l'iguane (John Huston, 1964), Richard Burton, agenouillé dans sa chambre, conjure son dieu de le laisser tranquille avec ses addictions, alors que Sue Lyon, toujours dans son trip Lolita, fait son entrée ; la tension sexuelle est à son comble, tout se joue dans ce moment d’intimité, presque violé, presque à demi donné, voire demandé.

Espace de la crudité des sentiments, l'oeuvre de Tennessee Williams passe bien dans ce cinéma américain des années 60, tant de la restructuration, de la reconstruction d'un système en péril. Le public y reconnaissait également une vérité, peut-être rarement atteinte, si ce n'est avec d'autres adaptations de dramaturges géniaux, tel Elia Kazan et son moite Baby Doll (1956). Un cinéma qui, aujourd'hui, paraît un peu lourd, son absence d'artifices lui faisant paradoxalement accuser le poids des ans. Reste toujours une force, certes peu solaire, mais s'épanouissant dans les craquelures du vernis, qui, si elles ne sont pas belles à voir, sont peut-être nécessaires.

Sorti de nulle part, Neill Blomkamp voit son premier long-métrage produit par Peter Jackson, Monsieur Entertainment des années 2000. Le réalisateur néo-Zélandais voulait en effet produire un premier film et, ayant repéré les travaux de Blomkanp, spécialisé en effets spéciaux (séries télé, pubs), il lui a dans un premier temps proposer de réaliser l’adaptation convoitée du jeu vidéo Halo. Alors que la pré-production était bien engagée (essais de costumes compris), Universal et Fox, qui ont promis 120 millions de dollars de budget, font machine arrière. Le projet ne verra jamais le jour. Mais Peter Jackson, conscient du talent de son protégé, lui assure 30 millions pour réaliser le film qu’il veut. Ce sera District 9, inspiré du court métrage

Sorti de nulle part, Neill Blomkamp voit son premier long-métrage produit par Peter Jackson, Monsieur Entertainment des années 2000. Le réalisateur néo-Zélandais voulait en effet produire un premier film et, ayant repéré les travaux de Blomkanp, spécialisé en effets spéciaux (séries télé, pubs), il lui a dans un premier temps proposer de réaliser l’adaptation convoitée du jeu vidéo Halo. Alors que la pré-production était bien engagée (essais de costumes compris), Universal et Fox, qui ont promis 120 millions de dollars de budget, font machine arrière. Le projet ne verra jamais le jour. Mais Peter Jackson, conscient du talent de son protégé, lui assure 30 millions pour réaliser le film qu’il veut. Ce sera District 9, inspiré du court métrage